義手が驚きの進化を遂げている。

電気通信大学(以下、電通大)発ベンチャーのMeltin MMI(以下、メルティン)が開発する「筋電義手」。「手のような道具」ではなく「手そのもの」を目指したその義手は、手首や指先まで自在に動かせる機能性から、2016年のサイボーグ五輪(サイバスロン)に出場することが決まっている。一方、実際の上肢切断者の適用に向けては、「IBM Watson」による高機能化や、実用化に向けた臨床実験も始まった。

「まるで手があるみたい」上肢切断者も驚くその義手はどのようにして作られたのか。技術によって未来はどう変わるのか。メルティン 取締役執行役員 COOの粕谷昌宏氏に聞く。

メルティンの驚きの筋電義手

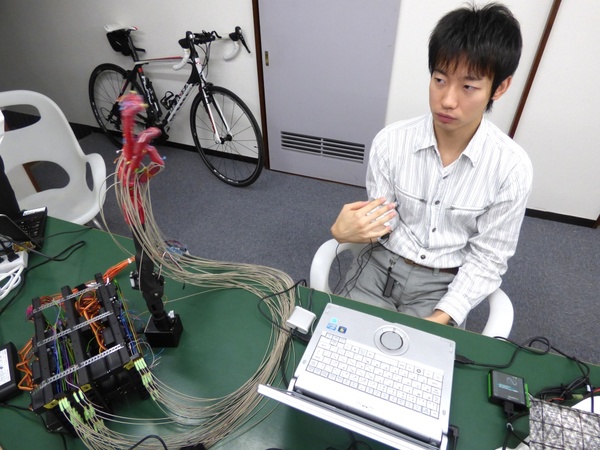

メルティンは、2013年7月に設立された電通大発のベンチャー企業。現在は渋谷区にオフィスを構える。事業内容は「筋電義手やロボットハンド、およびソフトウェアの設計・製造・販売」で、特に「筋電義手」の技術に強みを持つ。

「筋電(きんでん)」は「筋肉を動かすと発生する微弱な電気信号」。それを電極で計測することで、様々なハードウェアの制御信号として利用できる。ただ、従来の筋電計測では、「筋肉に力が入っているか、いないか」、つまり「ON/OFF(あるいは1か0か)」しか判別できないのが課題だった。

力を入れると筋電が発生し、力を抜くと止まる(出典:追坂電子機器)

そのため、「筋電義手は半世紀前からあるにもかかわらず、いまだ1か0かで、手のひらをグーパーさせるくらいの機能しか実現できていません。それ以外の動作が可能だとしても1と0を組み合わせてコマンド化しているだけで、手首を回すだけでも0101のように動かさなければならない。生活するためには必要なパターンをすべて覚えなければダメで、まったく直感的ではなかった。例えば、ドアを開けるだけでも、ドアノブを握る、回す、引く、離すという動作ごとに複雑なコマンド入力が必要となるわけです」と粕谷氏はいう。

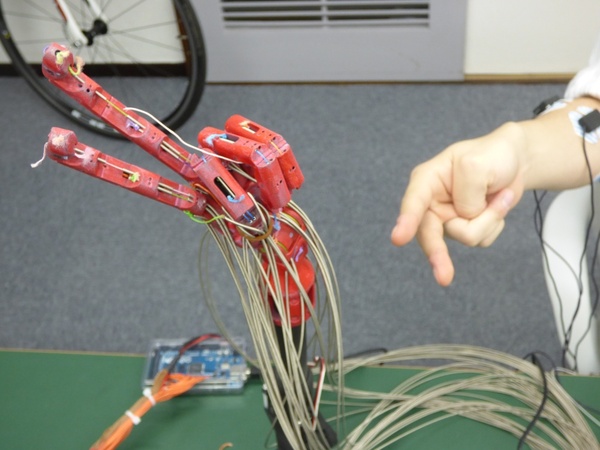

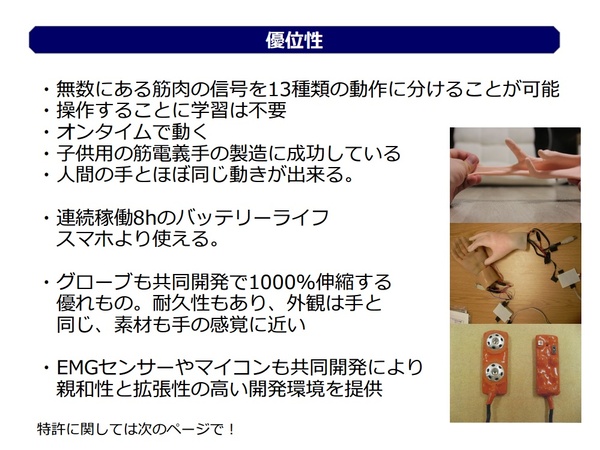

これに対して、同社は「個性適応技術を用いた筋電解析」という独自技術を開発。筋電からパターンを抽出・解析することで、その人が何をしようとしているのか(動作意図)まで判別できるようにした。つまり、筋電の波形から「手首を動かしたい」「人差し指を動かしたい」「親指を動かしたい」というパターン(人の意思)を読み取り、思い通りに義手を動かせる「直感的な操作」を実現したのだ。

対応するのは、日常作業を可能にする「手首を曲げる(前後)」「手首を回す(左右)」「グー」「パー」「グーパーの間のニュートラルな状態」「親指を曲げる」「小指と薬指を曲げる」「2本指でつまむ」「3本指でつまむ」といった操作。また、独自のワイヤー技術により、自動で丸いもの・四角いものなど物の形状に合った握り方をしてくれるという。その緻密さは、下の動画のように「手話」を行うことさえ可能なほどだ。

それは、同社が10年以上の研究開発で培ったという筋電インターフェイスの圧倒的な精度と応答性によるもの。筋電から動作意図を推定するだけでなく、個人ごとや時間によって変化する筋電の特徴に応じてパラメータを微調整する技術も実装しており、それらを総称して「個性適応技術を用いた筋電解析」と呼んでいる。

その技術的優位性を示す次のようなエピソードもある。

(→次ページ、イライラ棒に挑戦できた唯一の義手)