今回のことば

「年間の見学者数は4000人。黒物と言われる領域において、1台ずつ異なる製品を製造できることに国内外から関心が集まっている」(島根富士通・宇佐美隆一社長)

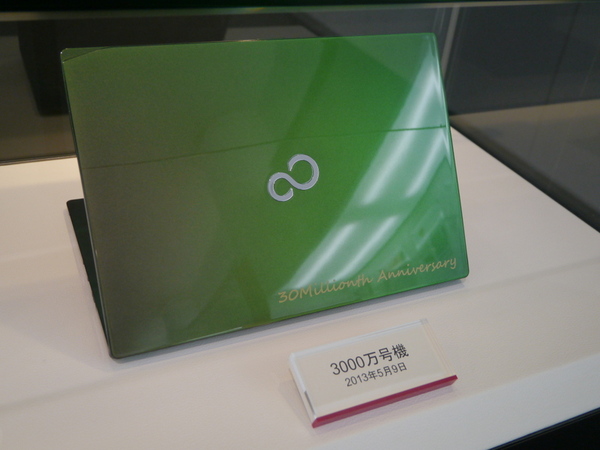

島根富士通、パソコンの累計生産台数が3000万台に

富士通のノートPCを生産しているのが、島根県出雲市の島根富士通である。

国内のノートPC生産拠点としては国内最大規模を誇る同社は、1990年に操業をスタート。当初は、FM TOWNSなどのデスクトップPCの生産を行っていたが、1995年にはノートPCの生産に特化。2013年には、PCの累計生産台数が3000万台に達した。

2011年に、島根富士通の所在地の斐川町が出雲市に統合。それにより、住所が出雲市となったことで、同社で生産するノートPCは、「出雲モデル」を標榜。国内生産ならではの強みを訴求した展開を行っている。実際、島根富士通は、出雲大社や出雲縁結び空港からも近く、紛れもなく出雲モデルを標榜できる地にある。

その島根富士通が、国内生産拠点の成功モデルとして、業界内外、そして国内だけに留まらず、国外からも注目を集めている。2014年度に同工場を訪れた見学者は、国内外を含め4000人を超えたという。一日に4、5組の訪問があるといった日もあるほどで、その注目度は、むしろ異常だともいえる。

島根富士通が注目を浴びている理由

では、なぜ、島根富士通がいま注目を集めているのか。

それは国内生産を貫き通してきた国内生産の成功モデルと位置づけられているからだ。

昨今の円安基調のなかで、製造拠点の国内回帰の動きが出始めているが、島根富士通は、円高時代を通じて、国内生産を維持。国際競争力の高さや、それに伴う生産革新の数々の実績が関心の的となっている。

島根富士通は、かつての円高の時期や、アジアの豊富な労働力が脅威とされていた時期においても、高い品質や短納期、柔軟なカスタマイズ対応といった付加価値によって、コストの差を埋め、メリットを追求しつづけてきた。これは、富士通グループ全体として目指したビジネススタイルであったともいえ、そこに国内生産を維持しつづけることができた要因がある。

もともと島根富士通は、トヨタ生産方式(TPS)を採用。さらに、それをベースとした「富士通生産方式(FJPS)」へと進化させ、富士通の製品に最適化したモノづくり環境を構築している。

その実現において、島根富士通が取り組んでいるのが、「人と機械の協調生産」である。

この連載の記事

-

第589回

ビジネス

三菱電機が標ぼうする「サステナビリティ経営」、トレードオフからトレードオンへ -

第588回

ビジネス

富士通の子会社でDX専門のコンサルティングをするRidgelinez -

第587回

ビジネス

メーカー自身が認定し、工場検査後に販売するパナソニックの中古家電 -

第586回

ビジネス

マイクロソフト、日本への4400億円のAI/データセンター投資の実際 -

第585回

ビジネス

日本市場の重要性を改めて認識する米国企業、変革期にある製造業がカギ -

第584回

ビジネス

NTT版の大規模言語モデル(LLM)、tsuzumiの商用化スタート、勝算は? -

第583回

ビジネス

エコ投資に取り組むエプソン、見方によっては10年で1兆円の投資も -

第582回

ビジネス

パナソニックコネクトの現在地点、柱に据えるBlue Yonder、ロボットとは? -

第581回

ビジネス

スタートして半年の日本NCRコマース、軸はAIとプラットフォームの2つ -

第580回

ビジネス

コンカーの第2章は始まるのか、SAPの生成AIを使って効率的な経費精算を -

第579回

ビジネス

AIの筋トレはいまから始めるべし、マイクロソフト津坂社長がCopilotの議論から得たもの - この連載の一覧へ