SSDを搭載しているPCだと、ストレージの容量が足りずに、作業用として外付けHDDを利用している人は多いだろう。もちろん、データのバックアップ先として活用するケースもある。コストパフォーマンスのいいHDDだと、USB 2.0に対応している。しかし、高速と言われるUSB 3.0対応製品にすると、どのくらい速くなるだろうか? 価格差に見合うのかどうかチェックしてみよう。

USB 3.0は規格上10倍速いが対応機器が必要になる

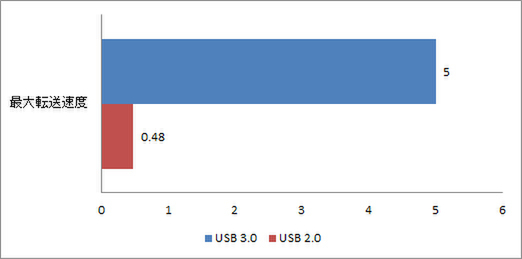

USB 3.0の存在があるのは知っているが、USB 2.0でも十分高速なので問題なし、と思っている人が多いようだ。確かにUSB 2.0は規格上480Mbpsの通信が可能で、実効速度でも40MB/秒程度のスピードは出る。しかし、高速化が進むストレージで利用するには遅すぎる。光ファイバーのインターネット回線よりも遅い。USB 3.0の規格上の最大データ転送速度は5Gbps(=8b/10bにより500MB/秒)と高速。もちろん、HDDはそこまで速くないが、ボトルネックになることはない。

USB 3.0機器を使う際はいくつかポイントがあるので押さえておこう。まず、PC側のUSB端子の形は同じだが、USB 3.0対応の端子はブルーに色づけされている。USB 2.0端子につないでしまうと意味がないので注意しよう。また、利用するUSBケーブルもUSB 3.0に対応している必要がある。PCに挿すUSB端子はAコネクタで、USB 2.0とUSB 3.0の見た目は同じ(ただし内側で端子が増えている)。しかし、HDDなどのデバイス側に挿すBコネクターの形状が変わっているのだ。USB 3.0のBコネクターはUSB 2.0のコネクターの上にさらにコネクターが合体したような形になっており、通信するためのピンが増えているのだ。

ちなみに、USBハブも対応している必要がある。USB 3.0端子とUSB 3.0対応機器の間に、USB 2.0にしか対応していないUSBハブがあると、データ転送速度がUSB 2.0の速度に抑えられてしまうのだ。

HDDをUSB 2.0からUSB 3.0にすると4倍速くなる

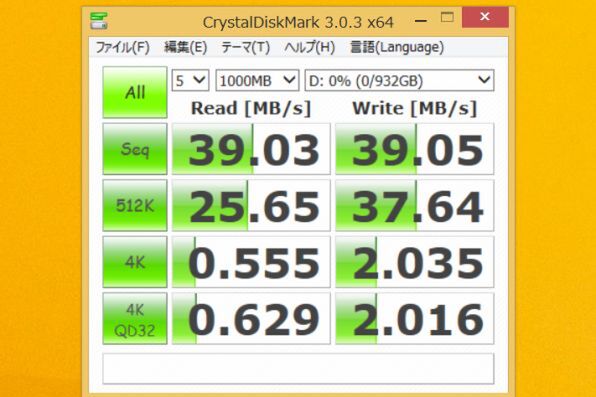

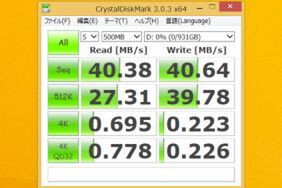

「CrystalDiskMark」でUSB 2.0接続したHDDの速度を計測したところ、連続読み込みでも40MB/秒に届かなかった。これだと、1GBのデータをコピーするのに30秒近くかかってしまう。アプリケーション本体を置いたり、大きな作業用データを保存しておくのには不向きだ。

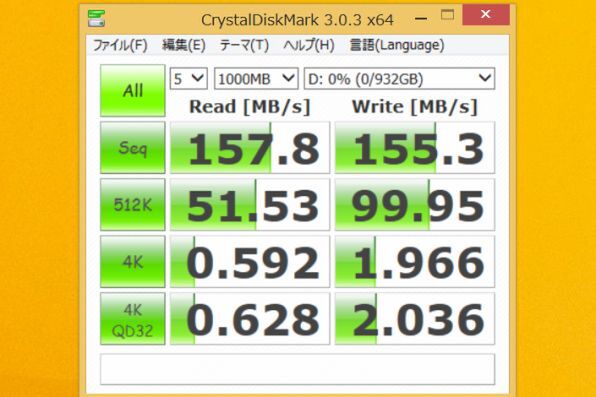

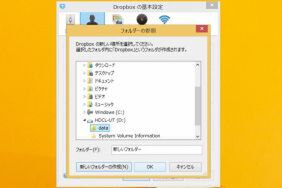

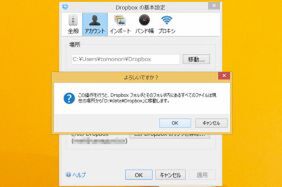

続いて、USB 3.0のHDDを接続する。ここではアイ・オー・データ機器のUSB 3.0対応HDD「HDCL-UTBシリーズ」の1TBモデルを利用した。計測結果は読み込み書き込み共に156MB/秒前後。約4倍の高速化となった。これなら、普段使いでもほとんどストレスを感じない。SSDの容量を節約するために、マイドキュメントフォルダーやDropbox、OneDriveといったクラウドサービスのローカルフォルダー、iTunesなどの大きなアプリケーションを外付けHDDに移行させるのもありだろう。

ちなみに、Surface Pro 3のSSDで計測したところ連続読み込みの速度は420MB/秒前後、書き込みが125MB/秒前後と高速だった。メインで使うアプリケーションはやはりSSDにインストールしておいた方がいいだろう。大きなサイズの写真や動画の編集を行う際も、やはりSSD上に置いておいた方がいい。

次に、RAID製品でもテストしてみた。「HDS2-UTシリーズ」(アイ・オー・データ機器)は、HDDを2台搭載し、ミラーリング機能によりデータを保護することができる。また、保護機能は失われるが、ストライピング機能により2台分の容量を1ドライブとして扱い、高速化を図ることもできる。

USB 2.0端子につないだ時は、連続読み出し・書き込みともに40MB/秒と当然遅い。続いて、USB 3.0に接続し、ミラーリングモードで計測。連続読み出しが181.3MB/秒、書き込みが179.8MB/秒となり、「HDCL-UTBシリーズ」よりも良好な結果になった。ストライピングモードに設定してフォーマットして、再度計測してみると爆速化。連続読み出しが240.9MB/秒、書き込みが230.4MB/秒という速度を叩き出した。大きなサイズのファイルをコピーする分にはもう体感的にはSSDと変わらないスピードだ。USB 3.0接続の面目躍如と言える。

お詫びと訂正:掲載当初、「HDS2-UTシリーズ」のメーカー名に誤りがございました。該当部分を訂正するとともにお詫び申し上げます。(2014年10月24日)

(次ページでは、「USBメモリーだってUSB 3.0の方がはるかに高速」)