SP1までわかる!Windows Server 2008 R2入門 第1回

マイナーチェンジを超えた変更を達成

Windows Server 2008 R2はなにが変わったのか

2011年05月18日 09時00分更新

マイクロソフトの最新サーバーOSであるWindows Server 2008 R2は、公開から1年半が過ぎ、順調に出荷数を伸ばしている。3月にはSP1も登場し、安定性がさらに向上した。本連載では、Windows Server 2008 R2の仕組みや構造、そしてSP1での新機能について解説する。

進化を続けるWindows Server

マイクロソフトがサーバーOS市場に参入したのは、1993年の「Windows NT 3.1」からである。1993年といえば、米国でレッドハット(Red Hat)が設立された年だ。WindowsとLinuxはなにかと比較されることが多いが、ほぼ同時期に生まれたことも関係しているのかもしれない。

サーバーOSとしてのWindowsの初期バージョンは、商用UNIXに比べて不安定な部分があった。そのため、「不安定」、「セキュリティホールが多い」、「GUIだけでしか操作できない」などの欠点を指摘されてしまっていた。しかし、徐々にバージョンアップを続け、現在では商用UNIXと同レベルの信頼性を備えており、セキュリティホールに対する対応も大幅に改善されている。

また、「GUIで操作可能なサーバー」として登場をしてはいるが、Windows Server 2003からはコマンドラインツールが強化され、Windows Server 2008ではほぼすべての操作がコマンドから可能となった。新しいシェル言語「PowerShell」が標準装備されたのも、Windows Server 2008からである。

さらに、Windows Server 2008 R2ではPowerShellが強化されており、コマンド操作も拡張されている。なんと、一部の新機能は、コマンドでのみ設定可能である。以前からのWindows管理者は戸惑わないようにしてほしい。

マイクロソフトでは、一般的なクライアント向けPCおよび家庭向けPC用のWindowsと、サーバー向けのWindowsに同じカーネルを使用している。違うのはチューニングパラメーターと付属アプリケーションのみで、ほとんどのアプリケーションはサーバーでもクライアントでも動作する。たとえば、Microsoft OfficeをWindows Serverにインストールして利用することも可能である。

カーネルがほぼ同じということもあり、Windows 2000以前はサーバーとクライアント製品が同時にリリースされていた。しかし、Windows Server 2003とWindows XP、Windows Server 2008とWindows Vistaは発売時期がずれた(図1)。だが、Windows Server 2008 R2はひさびさにクライアント(Windows 7)と同時期にリリースされるOSとなる。また、「Service Pack 1(SP1)」はWindows 7とWindows Server 2008 R2で共通のものが提供されている。

図1 Windows Server の歴史

変更の多いマイナーチェンジOS

「Windows Server 2008 R2」の「R」は、「リリースアップデート」を意味する。ようするに、マイナーチェンジという意味である。R2の名前はWindows Server 2003 R2ではじめて使用され、現在ではマイクロソフト製品の多くに採用されている。

Windows 2000の発売イベントの際、マイクロソフトは「サーバーOSが毎年アップデートするのは頻度が高すぎる。2年くらいのマイナーリリース、4年くらいのメジャーリリースが適当だろう」と明言していた。にもかかわらず、今回はWindows Server 2008が発売された2008年3月1日から1年半後の2009年9月1日に、Windows Server 2008 R2は発売となっている(日にちは日本語ボリュームライセンス版)。

なお、「マイナーチェンジ」の意味は製品ごとに大きく違う。Windows Server 2003 R2の場合、カーネル部はWindows Server 2003 SP1と完全に同じものだった。製品パッケージもWindows Server 2003 with SP1(SP1が適用済みのWindows Server 2003)のCD-ROMと、R2の追加機能CD-ROMの2枚構成だったほどだ。一方、Windows Server 2008 R2は、カーネル部にも変更が加えられている。製品パッケージはDVD-ROMが1枚となっており、Windows Server 2008としてのインストールは行なえない。

詳しくは次回以降に紹介していくが、Windows Server 2008 R2はマイナーチェンジと呼ぶには変更点が多い。にもかかわらず、内部的なカーネルバージョンは6.1で、Windows Server 2008/Vistaの6.0からの差が小さい。この理由としてマイクロソフトのマーク・ルシノビッチ氏は、「バージョンアップ幅が小さいのは、同じメジャーバージョン番号「6」を使うことで、Windows Vistaで動作するアプリケーションのバージョンチェックを回避し、互換性を保つためである」と説明している。

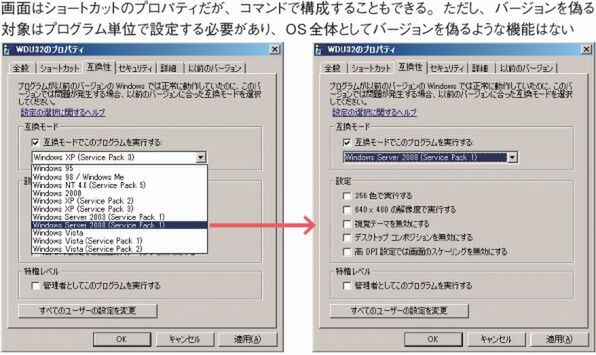

余談だが、筆者個人としてはこうしたバージョニングルールの運用は間違っていると思う。Windowsには特定のアプリケーションに対してバージョン番号を偽る仕組みが用意されている(画面1)。バージョンチェックに関してWindows Vistaと互換性が必要なのであれば、これを使うべきだろう。

個々のアプリケーションに対してバージョン番号を偽るのが面倒なのであれば、ユーザーアプリケーションに対してバージョン番号を偽装する仕組みを追加すべきだ。バージョンの大小は互換性の大小ではなく、変更の大小を示すというのが何十年も前から続くコンピューター業界の伝統である。

消える32ビット版

Windows Server 2008 R2以降のサーバーOSは、64ビット版(x86版)とItanium版のみが提供される。32ビットCPUのサポートはなくなったのだ。同じカーネルを採用しているWindows 7には32ビット版が存在するため、32ビット版Windows Server 2008 R2を作ることもできたはずだ。しかし、管理ツールや各種のサーバー機能の保守を考えて、64ビット版のみに絞ったということだ。

以前より、Windows Server 2008が「最後の32ビットサーバーOS」とのアナウンスがされていた。また、Exchange Serverは、2007でひと足早くx64のみのサポートに切り替わっている。さらに、現在販売されているサーバーのCPUは、ほとんどが64ビット対応である。しかも、Windows Server 2008 R2の新機能のほとんどはWindows Server 2008との混在環境でも利用できる。こうしたことから、64ビット版のみになっても、大きな問題はないと思われる。

なお、Itanium版Windowsは、本バージョンが最終版である。Itaniumはミッションクリティカルな用途に使われることが多い。この分野はサーバーベンダーが独自機能を追加しやすい自社OSを使った方が有利なので、汎用製品であるWindowsのサポートが縮小されたのだろう。その代わり、次期クライアントWindowsとしてARM版が登場する予定である。ARMは携帯情報機器に広く使われているCPUで、消費電力が極めて小さいという利点がある。評判が良ければ、サーバーにも採用されるかもしれない。

●

以上、本連載第1回ではWindows Serverの歴史、Windows Server 2008 R2の大まかな変更点を紹介した。次回からはいよいよ、具体的な新機能を紹介していく。まずは、カーネルの変更によって追加されたマルチプロセッサのサポート数などCPU周りの機能を紹介する予定だ。

筆者紹介:横山哲也

グローバルナレッジネットワーク株式会社

マイクロソフト認定トレーナ/マイクロソフトMVP

1994年からSEおよびプログラマー向けにWindowsのサーバーの教育を担当。1996年、グローバルナレッジネットワーク設立とともに同社に移籍。2003年より「マイクロソフトMVP(Directory Services)」

|

本記事は、月刊アスキードットテクノロジーズ2009年12月号の特集2「Windows Server 2008 R2の強化点」を再編集し、Service Pack 1に関する情報を追加したものです。 |

この連載の記事

-

第9回

ソフトウェア・仮想化

2008 R2で追加されたActive Directoryの新機能 -

第8回

ソフトウェア・仮想化

Windows Serverのブランチオフィスサポートの実力は? -

第7回

ソフトウェア・仮想化

R2とSP1の強化されたVDIで何ができる? -

第6回

ネットワーク

VMware対抗機能「ダイナミックメモリ」を搭載したHyper-V 2.0 -

第5回

ネットワーク

バージョンアップしたHyper-V 2.0の実力を知ろう -

第4回

ネットワーク

カーネル改良で省電力を追求したWindows Server 2008 R2 -

第3回

ネットワーク

Windows Server 2008 R2はメモリ管理も強化 -

第2回

ネットワーク

R2の新カーネルは256コアもの大規模サーバーに対応 -

ソフトウェア・仮想化

SP1までわかる!Windows Server 2008 R2入門<目次> - この連載の一覧へ