CPUの高速化についていけないメモリーの速度

今回からはちょっと趣を変えて、「キャッシュ」の話である。キャッシュの目的は「レイテンシの遮蔽」にある。といきなり大上段に構えても話が通じないので、昔話から始めよう。

図1 初期のCPUとメモリーの組み合わせ

初期のPCの場合、図1のようにCPUとメモリーが直結(厳密に言えばメモリーコントローラーを介する)されていた。初期というのは、おおむねi386ないし互換チップセットが利用されていた頃までの話である。

この頃は、CPUの速度が速くても30MHz程度。対するメモリーチップの速度は100ns(10MHz)~80ns(12.5MHz)程度。たまに70ns品(≒14.3MHz)や60ns(≒16.7MHz)品が高値で販売されるという、ある意味のどかな時代であった。

もちろん、これでもCPUの速度には追いついていないが、例えば2~4ウェイ・インターリーブでアクセスすれば、40~50MHz相当で利用できる。こうした動作をサポートしていたメモリーコントローラー(チップセット)もあったから、性能面での乖離はそれほど大きくなかった。

ところがその後、486以降(正確に言えばi486DX2以降)は、乖離が急に大きくなる。まずコアの動作周波数とFSBの速度が一致しなくなった。その始まりは486DX2/40~66だ。FSBは20~33MHzなのに、CPUコアは40~66MHzで動作するため、どんなに高速なメモリーを持ってきても、メモリーアクセスはコアの半分の速度でしかできないようになった。

当初この差は2倍程度だったが、486世代でもAMD CPUでは差が4倍に広がった。さらに、一番極端だったPentium 4ベースのCeleron/Celeron Dの場合、400MHz FSBで2.8GHz駆動(7倍)とか、533MHz FSBで3.6GHz駆動(6.75倍)の製品も存在した。こうなると、メモリーアクセスが発生した瞬間に、この差がボトルネックとなる。

別の問題もある。386までは内部の処理にマイクロコードを多用しており、命令のレイテンシーがかなり大きかったから、メモリーアクセスに余分な待ちが入っても、性能面での大きなインパクトはなかった。ところが486以降は、ワイヤードロジックにより命令のレイテンシが大幅に改善したため、逆にメモリーアクセスのレイテンシが非常に大きな問題になり始めた。プログラムのロードや演算結果の書き出しにもメモリーアクセスは必須なので、CPUだけ高速化しても、これを高速化しないと意味がない。

読み込み時のキャッシュの基本的な動作

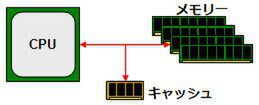

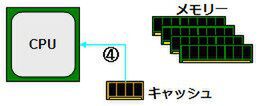

図2 CPUとメモリーの間にキャッシュを配置

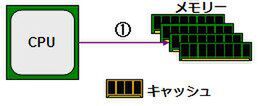

そこで考えられたのがキャッシュである(図2)。当初のキャッシュはCPU内部におかれていたが、CPUの外にあっても中に置いても、基本的な動きは変わらない。読み込みの場合を考えてみよう。まずCPUはメモリーに対して、読み込み要求を発行する(①)。

① CPUからメモリーに読み込み要求発行

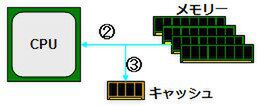

これを受けてメモリーは、指定されたアドレスのデータをCPUに送り出すが(②)、この際にキャッシュにも同じデータを送り出す(③)。

② メモリーからCPUにデータを送る。③同時にキャッシュにも同じデータを送る

以後、同じデータをCPUが要求した場合は、メモリーではなくキャッシュから読み出す(④)ことで、メモリーより高速に読み出しできるというものである。つまり、「1回目の読み出しは遅いが、2回目以降は高速に読み出せる」というのがキャッシュの仕組みである。

④ 同じデータの要求に対しては、キャッシュからCPUにデータを送る

速度を担保するため、通常のキャッシュはSRAMで構成される。これはCPUの内部回路と同じく論理回路のみで構成されるので、高速化されたFSBはもとより、CPUの内部に組み込んでも十分機能する。問題は、SRAMはコストが掛かる(=必要とするトランジスターが多い)ことである。

技術的には、最小なら4T SRAM(トランジスター4個でSRAM 1bit分)が可能だが、現実問題としては6Tや8T SRAMが多く使われていた。最近では8T構成はほとんど見なくなり、6T SRAMが主流になっているが、トランジスター1個(とキャパシタ)で構成されるDRAMに比べると、ずっとコストが掛かる。今のように潤沢にトランジスターが余っている時代はともかく、かつては少しでもトランジスターの数を減らしたいものだったから、SRAMに大量のトランジスターを割くゆとりはなかった。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ