4種類のコアが入り乱れるNV40世代のラインナップ

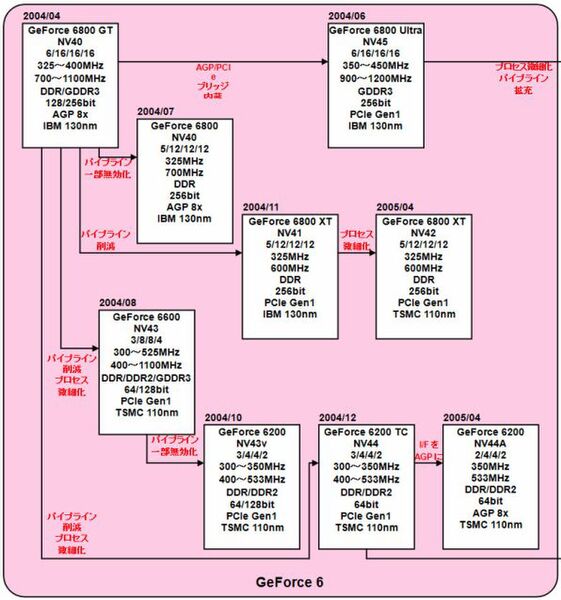

さて話を製品ラインナップに戻すと、まずNV40は「GeForce 6800 Ultra」が2004年4月に、「GeForce 6800 GT」が5月にリリースされる。ただしUltraは、6月に「NV45」ベースの製品に切り替わり、一方GTはしばらくNV40ベースで推移する。これはなぜかというと、SLIの動作にはPCI Expressでの接続が必須なのに、NV40はAGP 8xで接続する仕組みだったからだ。AGPの場合は以下のような制限があったので、AGP 8xではSLIがカバーできなかった。

- システムに1本しかAGPスロットが許されない

- 下り(システムメモリー→GPU)は高速だが、上り(GPU→システムメモリー)は低速

よって、とられた対策はPCI Expressに対応したGeForce FXである「GeForce PCX 5950」で採用された、「HSI」と呼ばれるAGP/PCI Expressブリッジチップを使うことだった。NV40とHSIを搭載したグラフィックスカードも実際にいくつか存在するが、後から出たミドルレンジの「GeForce 6600」シリーズは最初からPCI Express対応となったこともあり、これへの対応が求められていたわけだ。しかし、NV40を作り直すのはさすがに大変だったのか、NV40+HSIを1チップ化したNV45を急遽製造して、GeForce 6800 Ultra系はこれで対応した。

さてそのGeForce 6800であるが、6800と名前が付いている製品だけでもこんなにあり、製品名称とコア種別が入り乱れている。

| 型番 | コア |

|---|---|

| GeForce 6800 Ultra Extreme | NV45 |

| GeForce 6800 Ultra | NV40、NV45 |

| GeForce 6800 GT | NV40 |

| GeForce 6800 GTO | NV41、NV45 |

| GeForce 6800 | NV40、NV41 |

| GeForce 6800 GS | NV40、NV42 |

| GeForce 6800 XT | NV40、NV41、NV42 |

| GeForce 6800 LE | NV40、NV41 |

大雑把にまとめると、ベースになるのがAGP 8x対応で16パイプラインのNV40を使ったGeForce 6800 GTだ。無印のGeForce 6800や「GeForce 6800 GTO」は、これからパイプラインを削減(Vertexを6→5に、Pixelを16→12に)した製品となる。これはコアそのものを改変したのではなく、パイプラインの一部を後から無効化しただけで、これによって一部無効化版のバリエーションがいろいろ登場することになる。

例えばGeForce 6800の場合、Vertexユニット/Pixelパイプライン/テクスチャーパイプライン/ROPユニットの数が異なり、5/16/16/16と5/12/12/12の2種類の製品が存在した。ちなみにXTやLEは4/8/8/8と、ほぼPixelパイプラインの半分が無効化されている。XTとLEの違いは、ビデオメモリーにDDRメモリーを使うかGDDR3メモリーを使うか、という程度だ。

このNV40を少々改変し、HSIを内蔵するとともにパイプラインを物理的に減らしたのが「NV41」。このNV41を台湾TSMC社の110nmプロセスに移行させたのが「NV42」になる。

広く普及したGeForce 6600

Turbo Cache技術を導入したNV44

一方、NV40をベースにメインストリーム向けにアレンジしたのが「NV43」で、こちらは「GeForce 6600」シリーズとして2004年8月に登場する。パイプライン数はGeForce 6800 XTあたりとほとんど変わらず、しかもTSMCの110nmプロセスを使ったために動作周波数を上げやすかったこともあり、性能的には完全にGeForce 6800 XTあたりと被っていた。しかも、PCI Expressにネイティブ対応していたり、メモリー構成の柔軟性が高いといった事もあり、広く利用されることになる。

ちなみに、6600シリーズも無印のほかに「GT/XL/DDR2/LE」といった製品や、GeForce 6500とかGeForce 6700といった製品も登場するが、どれもコアはNV43のままで、動作周波数やメモリー構成などが違うだけの派生形である。

バリュー市場向けには、NV43のパイプラインをさらに半減させたような構成の「NV44」が予定されていた。ところがこれの開発がやや遅れたため、NV43のPixel Shaderを半分無効化する形で2004年10月に投入されたのが、「NV43v」と呼ばれる「GeForce 6200」である。

一方でNV44は、2004年12月に発表され、製品は2005年に入って本格出荷が始まった。このNV44の最大の特徴は、「Turbo Cache」(TC)と呼ばれるメカニズムである。グラフィックスカード上のメモリーはキャッシュとして動作し、メインのフレームバッファはPCI Express経由でメインメモリーを共有する形で使う。GPU統合チップセットではよく見かける構造であるが、これによりカード側のメモリーを最小限に減らせるため、カードコストが抑えられるという目論見だ。

ただし、コストが下がる一方で性能も確実に下がっており、結果としてこの目論見はあまりうまくいかなかった。幸いにというべきか、NV44はTCを使わない(つまりカード上にまともな量のメモリーを搭載する)構成もサポートしていたし、しかも現実問題としてコストが大きくは変わらなかったため、ほとんどの消費者はTCなしのカードを選ぶことになった。

このNV44+TCの仕組みはその後、同社のGPU統合型チップセットに転用されたので、無駄にはならなかった。ちなみにまだ当時はバリュー向けだとAGPを使う構成が多かったため、NV44にAGPインターフェースを搭載したものが、「NV44A」として2005年4月にリリースされている。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ