代替現実ゲームを使った、新しい研究も

経済学の枠を超えた人材を輩出する武山研究室からはどのような社会人が巣立っているのだろうか?

慶応の経済学部を卒業した学生の多くは金融や商社、保険といった分野に進む。しかし、武山研究室ではその割合は低く、コンサル、メディア系、広告、コンテンツ系、IT系、都市というキーワードで不動産、あるいはメーカーと、実にさまざまだ。起業した卒業生もいるという。

こうした実践的な研究を通じて学べる場所は、「まだ少数派」だ。「消費者参加とかCGMとか、大学も受け身で一方的に知識を取得するものではなく、学びつつ考える、そういう姿勢が重要だと考えています」と武山教授は語る。

同学の教育改革の旗頭とも言えるSFC設立に関わった武山教授だけに、「教育が変わりつつある。やりたい事、新しい事をやってもいいんだと」と感じ、現在のようなスタイルを進めている。まさに武山教授自身が、学び方をデザインしていると言えるだろう。

エリア・ワンセグをはじめ、興味深い研究を行っている武山研究室だが、次の一手はどのようなものだろう。

今春ぐらいから成果が出てくる事例として、「Alternat Reality Game」(ARG=代替現実ゲーム)というゲームと広告をドッキングした新しいマーケティング手法を、いくつかの企業とビジネストライアルの制作を進めていると明かしてくれた。

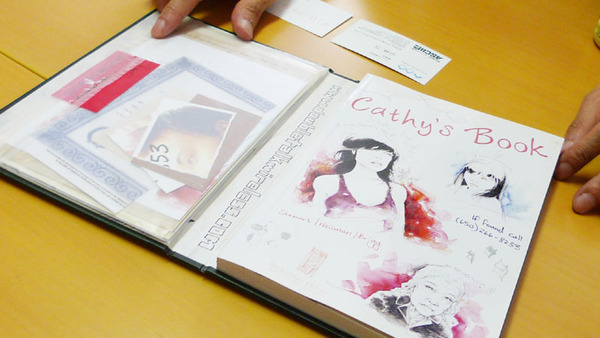

ARGは、フィクションの世界をあたかもリアルに存在しているかのように、架空人物のブログや架空組織の企業のサイトなどを作って、オーディエンスとコミュニケーションをさせるもので、米国では映画「A.I.」をはじめ、多くの事例がすでに存在する。これを日本ではじめて仕掛けようとしているという。

実践的かつ挑戦的な手法を研究し、これを机上だけでなく、リアルなマーケティングやプロモーションに生かそうというスタンスは、これまでの大学では実現までは、ほとんど見られなかった試みと言える。すべての教育機関がこれと同じ事をすべきという事ではないが、既存の思考にとらわれない新たな教育現場を創造することは、社会に新たな息吹を吹き込む人材につながるのではないかと感じた。