キヤノン(株)とキヤノン販売(株)は27日、東京・品川のCANON S TOWER(キヤノンSタワー)にプレス関係者を集め、“第2回 キヤノン技術セミナー”を開催した。これは、昨年12月にインクジェットプリンターを題材として第1回が行なわれ、同社独自技術の基礎部分を平易な言葉で分かりやすく説明するというもので、今回は同社デジタルカメラなどに組み込まれている映像処理エンジン“DIGIC II(ディジックツー)”について、開発の背景や機能/役割などが紹介された。

|

|---|

| Q-PICを手に同社のデジタルカメラの歴史を語る栄木氏 |

講師として、キヤノンのDCP開発センター副部長で、実際にデジタルカメラの開発などに携わっている栄木裕二(さかえぎゆうじ)氏が壇上に立ち、デジタルカメラの仕組みや搭載機器の歴史から、DIGICの開発に至った経緯や狙いなどをデモや画質比較を交えて説明した。

“DIGICはLSIに名前をつけただけ”ではない!

ノイズを除去するのではなく、発生しない工夫を施す

|

|---|

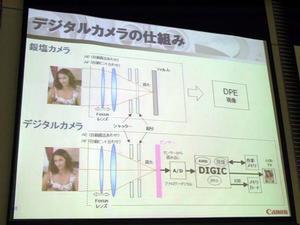

| 銀塩カメラとデジタルカメラの構造の違い。DIGICはCCDで受けた信号を判断して、最適な設定での現像処理を行ない、結果をメモリーカードに書き出しているという |

キヤノンが最初に発売した電子スチルカメラは、1986年の『RC-701』と電送システムのセットで、1989年には当時として普及価格帯(10万円を切る、9万8000円)の“フロッピーカメラ”『Q-PIC(キューピック、RC-250)』が発売され話題になった。残念ながら権利関係の都合で掲載はできないが、当時放映された「ようこそ、映像ワンダーランドへ」とウサギが語りかけるCMも披露された。ただし、これらの機材はまだアナログ信号で記録・保存するものであり、現在のデジタルカメラとは記録方式が異なるものだった。

|

| |

|---|---|---|

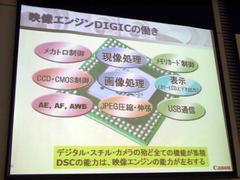

| DIGICの役割を書き出したもの | EOS 1D Mark IIにおける、撮像素子(CMOS)からDIGICまでのデータの流れ。CMOSの場合、列単位でデータを出力できるため、DIGIC IIの高速演算処理をフルに活用できるという(CCDセンサーは1画素ずつバケツリレー方式で読み出す必要がある) |

“DIGIC”の名前が付く前から、同社では汎用処理をこなすCPUではなく、映像処理専用LSIの開発を手がけており、最初の搭載機は1999年の『PowerShot S10』。その後、改良型が2001年の『IXY DIGITAL 200』以降の機種に搭載され、最初に“DIGIC”の名が付いた第3世代のLSIを搭載した機種は2002年の『IXY DIGITAL 320』『PowerShot S45』『PowerShot G3』となる。

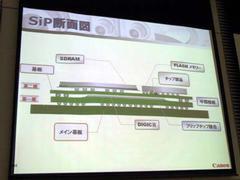

最新の“DIGIC II”は2004年8月発表の『EOS 20D』以降の機種に搭載され、その後に発売された同社デジタルカメラではハイエンドのレンズ交換型一眼レフタイプから、個人向けのコンパクトタイプ、さらに最新のコンパクトなフォトプリンター『SELPHY CP600』まで多様なラインナップに搭載されている。

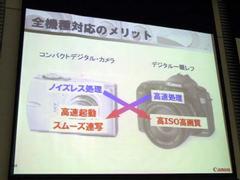

同社が“DIGIC”(の前身となる映像処理)を自社開発した理由について栄木氏は、「他社の開発する映像エンジンの供給を受けた場合、仮にノウハウやアルゴリズムを独自に開発しても、映像エンジンに反映してもらった後は同様の技術が(同じ映像エンジンの供給を受ける)他社にも使われてしまう。そのため技術の出し惜しみが起きる」と述べた。また、ハイエンドからローエンドまで同じ映像処理エンジンを搭載する理由についても、「下位機種と上位機種では仕様の要求が異なるが、それを解決することが結果として互いの機種でも予想外のメリットになる」と説明。具体的には、コンパクトカメラで求められる“ノイズレス処理”が、デジタル一眼レフカメラでは高ISOでの高画質撮影を実現し、天体撮影や暗部でもノイズの少ない撮影が可能になる。一方、デジタル一眼レフカメラでは高速処理(連写機能の向上)が求められ、これを実現するとコンパクトカメラでは予想以上の高速起動やスムーズな連写機能が実現されるという。

|

| |

|---|---|---|

| iSAPSテクノロジーの解説 | DIGICで記憶色強調のために行なう色補正の技術“My Color”機能。これにより、ほかの色に影響なく特定の色だけを記憶色に近づける補正が可能になる |

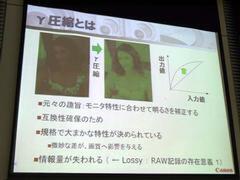

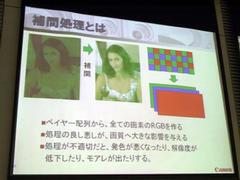

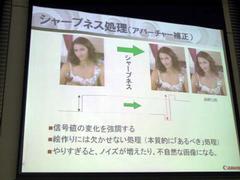

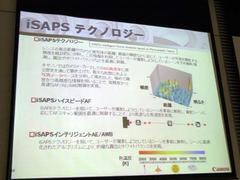

キヤノンのデジタルカメラに対してユーザーが指摘する“ガンマ圧縮”や“シャープネス処理(アパーチャー補正)”、“記憶色強調”についても、RGBの撮像画素が千鳥格子に配列している構造上、補間処理は必須で、本来の映像に戻す意味でもこれらの映像処理は“あるべき処理”であると説明。このほか、DIGIC独自の“iSAPS(アイサップス)-AF/AE/AWB”については、具体的なアルゴリズムこそ紹介されなかったものの、銀塩カメラの開発や撮影シーンなどから得られた撮影映像から、被写体や撮影者の環境(撮影シーン)を推測して、フォーカス/露出/ホワイトバランスなどを最適化しているという。これらの処理により、記録後に発生したノイズを消す(周辺の色情報から推測して画素で埋める)のではなく、ノイズが発生しにくい設定(AF/AE/AWB)に調整するのが“DIGIC”の役割であると説明した。