次世代Firefoxを垣間見る

Fennec以外にも、Mozillaには製品のさまざまな新機能を実験的に開発している「Mozilla Labs」がある。Mozilla Labsで進行中のプロジェクト数は携わっている人間よりも多いそうが、その中でも「Weave」「Geode」「ubiquity」の3つについての説明があった。

これらはすべてMozilla Labsからダウンロードして利用することができるが、いずれも実験中の製品なので動作は保証されていないので注意されたい。場合によっては、いきなりFirefoxが落ちると言うこともあり得る。

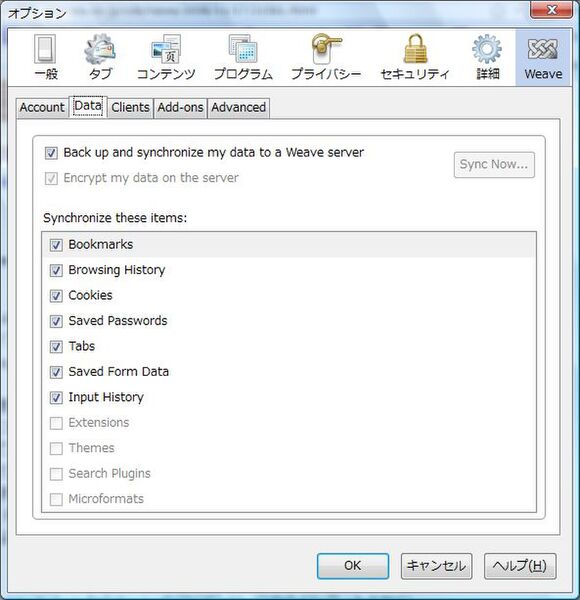

マシン間をリンクする「Weave」

異なるマシンにインストールされたFirefoxの間で、さまざまなユーザーデータを同期できるアドオン。同期可能なデータは、ブックマーク、パスワード、履歴、タブ、入力履歴、パスワード、クッキーなどだ。

デスクトップで開いていたタブを、モバイルでも再現することができるなど、利便性は高そう。Fennecの紹介でも述べられた、どこでも同じブラウザ体験を可能にするというコンセプトを体現した製品といえるだろう。

Weaveの仕組みだが、Mozilla Labsが用意したサーバー上に暗号化したデータを送信することで同期を可能にしている。複数人で必要なデータを共有することや、社内での運用なども考えられて、将来的には自前のサーバーを使えるようになるそうだ。

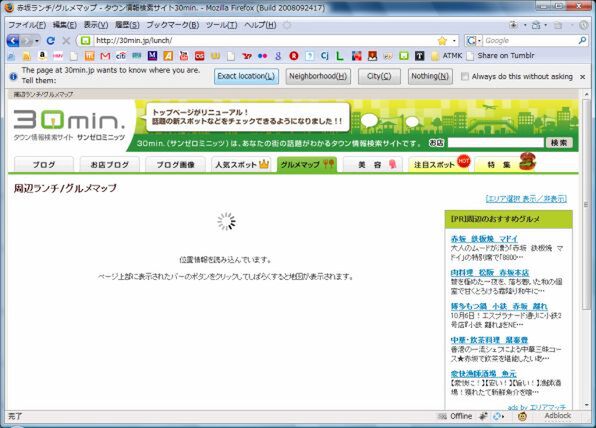

位置情報と連動する「Geode」

Firefoxで位置情報を扱うことができるようになるプラグイン。仕組みは無線LANのアクセスポイント情報などを元に現在地を特定するというもので、現在W3Cの位置情報ワーキンググループでも標準化作業が進められているとのこと。Skyfook社の技術が用いられており、地域にもよるが情報の精度はなかなかのもの。将来的にはFirefoxに搭載される予定らしい。

カスタムコマンドを簡単に実行できる「ubiquity」

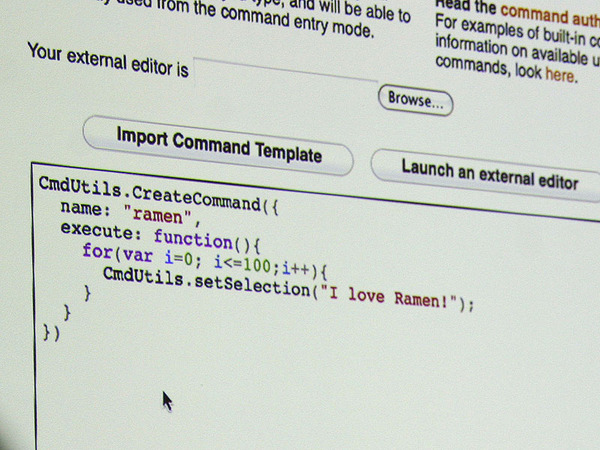

最後に紹介されたのが、様々なウェブサービスやスクリプトをコマンドベースで簡単に利用できる「ubiquity」だ。なかなか説明の難しい製品だが、[Ctrl]+[スペース]で呼び出したシェルから、さまざまなコマンドを実行できるというもので、コマンドはユーザーが自由に生成可能。

例えば、Gmailにアスキー・メディアワークスの周辺地図画像を貼り付けたい場合、「map アスキー・メディアワークス」と入力することで、グーグルマップの地図が貼られるというもの。そのほかにも、ウェブの中の和訳したい場所を指定して翻訳文と置き換えるといったことも可能だ。

ubiquityの仕組みは、あらかじめ設定したJavaScriptによって様々なウェブアプリやスクリプトを実行させるもので、いわばシェルからユーザーが操作するGreasemonkeyといったところだろうか。ユーザーは自由にスクリプトを設定でき、簡単なものから複雑なものまで、多くの開発者の参加を見込んでいるという。

なお、この機能はエイザー・ラスキン氏が率いるHumanized社で開発された「Enso」がベースになっているようだ。

Ensoは自然文によるコマンドでアプリケーションを利用する技術で、「アイコンが必ずしも使いやすいとは限らない」というコンセプトの元に作られたもの。

筆者の雑感だが、映画「ブレードランナー」で主人公がパソコンに話しかけて、写真の拡大やプリントアウトを指示していた場面を思い起こさせる。UIの新しい方向性を考える上で、非常に興味深い製品だ。