<シリーズ>「日本版SOX法後」の業務はどう変わるのか(5)

「今よりも“いい仕事”をするために内部統制に取り組む」――KDDI内部統制室長の壱岐雅隆氏

2007年06月11日 00時00分更新

自分の仕事を振り返れば、弱い部分が改まる――文書化(見える化)のメリット

ガイドラインや専用ツールがあるとはいえ、洗い出した業務は1万近く、うち財務関連は3割を占めるというから、現場の負担は軽くはない。当の現場では、こうした活動をどうみているのか。

これに対して壱岐氏は、「業務の洗い出しの段階では、実感を伴っていないこともあり、また大変なことが始まったなという反応しかなかった」と答える。一方で、すでに文書化が進んできた現場では、「『自分たちの仕事のためになる』『自分の仕事を振り返られる』という前向きな声を聞くことがある」という。

「特にこれまで現場には仕事の中のリスクをみるという考えはなかったが、文書化によってその意識が芽生えてきたようだ。文書化を進めていくことで、『こういう部分が悪かったからこう変えよう』という改善につながると期待している」(壱岐氏)

それでも、まだまだ部署によって取り組みに対する温度差があるのも事実だという。中には、一般の従業員ばかりでなく、その上長である管理職も“やらされている”感覚でいる場合もある。「部門長の内部統制に対する認識の差」(壱岐氏)が温度差を生み出しているのだ。

壱岐氏は、「部門長が『余計な仕事』と感じていれば、その下で実際に文書化の作業をしている人は報われない。内部統制の必要性を理解し、取組んでいる人をきちんと評価することが大切だ」と呼びかける。内部統制室としても、管理職への研修を繰返し実施するなどし、引き続き管理職を含めた全社的な啓蒙活動を続けていく。

「いろはかるた」で親しみやすく――遊び心のある啓蒙活動

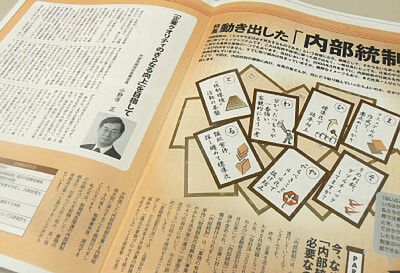

KDDIでは実にさまざまな啓蒙活動を行っている。これまでに実施したのは、階層ごとの説明会やeラーニングシステムを使った講習、社内報や社内ホームページを使った社内広報活動など。説明会にしても特集記事にしても共通するのは、そこで使われる資料に遊び心を取り入れていることだ。

KDDIの社内報には「かるた」に加え、小野寺社長のメッセージも寄せられている

たとえば、「ないぶとうせい いろはがるた」。「いつも心に問題意識」「論より事実で勝負する」「判断材料、明確に」……「い」から「ん」までそろったリズム感あるフレーズは、身近な業務で注意すべきことを的確に表現している。このかるたは、社内報や内部統制室の社内ホームページに掲載し、従業員の誰もが見れるようにしている。

また、「業務手順書」を「業務が見えるde書」に、「リスクを洗い出すためのチェックシート」を「リスクがあるde書」に、という具合に、書類の名称も堅苦しくならない表現を採用。社内報ではイラストや自社の業務に即した例を多用し、具体的に解説した。

もちろん、これが全社としての取り組みであることを意識付けることも忘れない。「社長の言葉で機会あるごとにメッセージを送ることが重要だ」(壱岐氏)というように、社内報の内部統制特集の冒頭には、同社の小野寺正社長の言葉が並ぶ。

「今後、運用に大変な工程がかかると思われるし、内部監査の体制整備など課題はほかにもあり、現場にとっても大変な活動であるのは確か」と話す壱岐氏。「しかし、取組みによって業務を見直せ、業務品質が向上する効果が期待できる。現場とともにがんばっていきたい」と前向きな姿勢を強調する。その言葉には、自社のみならず、内部統制に取組む企業の現場で働く人々に響くであろう説得力が感じられた。

KDDI リスク管理本部内部統制室長 壱岐雅隆氏

91年に日本移動通信(現KDDI)入社、品質管理、購買、投資管理部門を経て、内部統制室発足時より現職。現在56歳。