日本で自動運転はなぜ進まない? ロボトラックが埋めにいく物流危機の「欠けたピース」

後付け×拠点間×連携で社会実装を急ぐ、自動運転トラックの現実解

1 2

「全部やらない」から、実装できる―― ロボトラックが選んだ3つの現実解

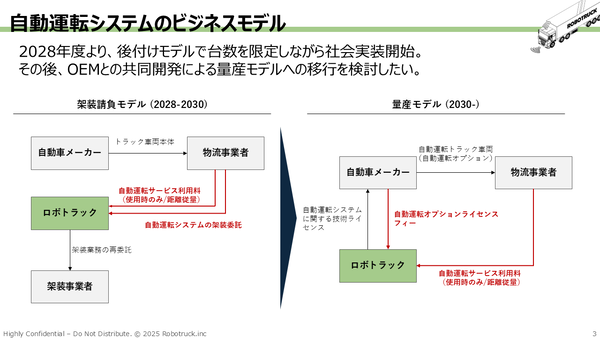

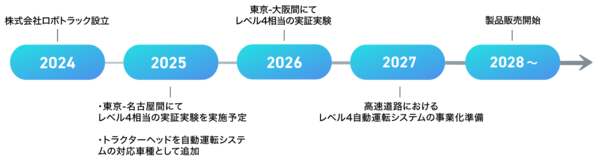

ロボトラックのビジネスモデルでは、「自動運転トラックを実現する」という大きな目標に対して、最初からすべてをやろうとしない。描こうとしているのは、日本の物流環境と制度を前提にした、段階的かつ限定的な社会実装だ。

その柱となっているのが、3つの考え方である。

ひとつ目は、既存トラックへの後付け(レトロフィット)という選択だ。自動運転トラックを新車として開発・販売する場合、設計から量産までに長い時間を要する。一方、物流現場ではすでに大量のトラックが稼働しており、課題は「今」起きている。ロボトラックは、既存車両を前提に自動運転システムを組み込むことで、導入までの時間を大きく短縮しようとしている。

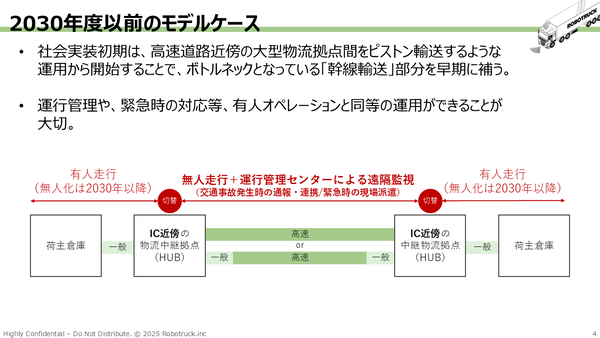

2つ目は、高速道路を中心とした拠点間輸送への特化だ。同社は、一般道を含めた全面的な無人運転を当初から狙ってはいない。高速道路に直結、またはIC(インターチェンジ)に近接した物流拠点同士を往復する「幹線輸送」に対象を絞ることで、技術面・制度面のハードルを下げる。一般道の複雑な走行やラストワンマイルは、従来通りに運転手が物流を担うという役割分担を前提としている。

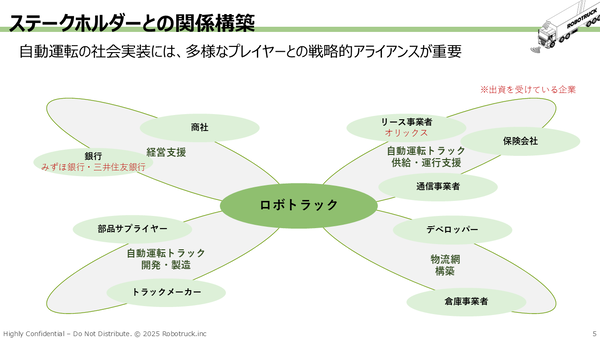

3つ目が、複数のステークホルダーを前提としたエコシステム設計である。ロボトラックは単独で完結する事業を目指していない。物流拠点を開発するデベロッパー、車両を保有・管理するリース会社、リスクを担保する保険会社など、既存プレイヤーとの連携を前提に事業を組み立てている。自動運転トラック単体ではなく、拠点や運用とセットで価値を出す発想だ。

これら3つに共通するのは、「できるところからやる」という姿勢である。すべてを自動化しなくても、幹線輸送の一部を担うだけで物流全体の供給力は改善する。ロボトラックは、自動運転を万能な解決策としてではなく、構造的な人手不足を補うための一機能として位置づけている。

段階的で、限定的。その積み重ねによって、同社は自動運転トラックの社会実装を現実的なスケジュールに落とし込もうとしている。

技術は「勝てるところ」から使う――ルールベースAIという割り切り

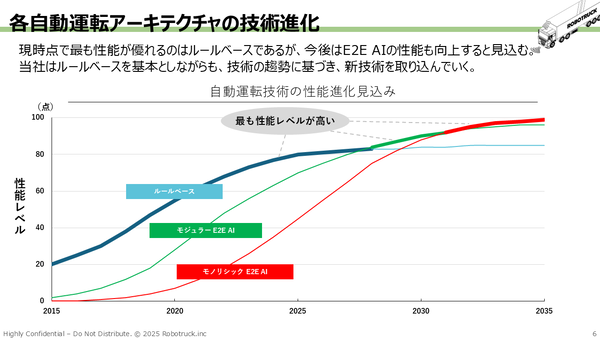

技術面において、同社が当面採用しているのは、いわゆるエンド・トゥ・エンド型の最新AIではなく、ルールベースのアルゴリズムだ。この選択もまた、社会実装を最優先するという方針に基づいている。

羽賀氏は、「高速道路の走行に限れば、ルールベースでも理論的には人間の判断力を超える安全性を確保できる」と説明する。無限に近い学習データや膨大な計算資源を前提とする最新型のAIは、将来的には重要になるが、現時点での実用化には時間と投資がかかる。一方で、高速道路という条件が限定された環境では、既存技術でも十分に成立するという認識だ。

このような開発スピードの背景には、米国での過去の経験値により、ゼロから試行錯誤するのではなく、ゴールまでの道筋が見えており、開発の無駄も最小限に抑えられる強みがある。実際、同社は設立から2年未満ではあるが、初年度の2024年に経済産業省、2年目の2025年に国土交通省より事業の採択を受けプロジェクトを進めており、着実に実績を積み重ねている。

海外の高度なエンジニア人材を日本に集め、国内を開発拠点としている点も特徴だ。近年は、国としても海外人材の受け入れを拡大し、グローバルな開発体制を持つスタートアップが国内企業として活動しやすい環境が整いつつある。そうした制度環境も、同社の開発スピードを支えている。

技術的に「走れるかどうか」という段階はすでに越え、ロボトラックの焦点は「どうビジネスとして社会に組み込むか」に移っている。

「規制がない」のではなく、「取りに行く人がいなかった」

自動運転の社会実装において、しばしば語られるのが「規制の壁」だ。しかし、羽賀氏の見方は少し異なる。

「今の日本は、規制が理由で止まっているというより、規制を満たす技術を有する会社がこれまで日本に存在していなかっただけだと思う」

そう語る背景には、深刻化する物流危機がある。国土交通省や経済産業省もはっきりと問題意識を共有しており、実現に向けた制度整備は想像以上に前に進んでいるという。

「扉は、もう開いている状態だと思っています。あとは、誰がそこを最初に通るか、という話」

行政と対立するのではなく、対話を重ねながら前に進む姿勢を取る。実証を積み上げ、安全性や運用の実態を示し、必要な許可をひとつずつ取り切る。そのプロセス自体を競争力につなげる目論見だ。

すべてを自動化しなくても、物流は前に進む

ロボトラックが掲げる最初のマイルストーンは2028年度にある。高速道路を中心とした拠点間輸送で、自動運転トラックが実用段階に入る。すべての道路を無人で走る完全自動運転ではないが、羽賀氏はそれで十分だと話す。

「物流の人手不足は、一気に全部を解決しなくてもいい。一番詰まっているところが少しでも流れれば、全体は確実に楽になります」

ロボトラックがやろうとしているのは、物流を根本から作り替えることではない。すでに存在するエコシステムを前提に、その中で欠けていた機能を補うことだ。トラックを作らず、物流も担わず、自動運転というひとつのピースに徹する。その割り切りが、実装までの距離を縮めている。

正面から業界に切り込むのではなく、メーカーや物流事業者、行政など、多くのステークホルダーと連携しながら前に進む。その考え方は、商社出身の羽賀氏ならではの戦略と言えるだろう。技術だけで突破しようとしない姿勢は、社会実装を前提としたディープテックスタートアップのひとつの勝ち筋なのかもしれない。

1 2