Sonova Consumer Hearing Japanは3月19日、ゼンハイザーブランドの新ヘッドホン「HD 550」を発表した。価格はオープンプライスで、実売価格は5万4450円程度になる見込み。

ゼンハイザーが昨年発表した「HD 620 S」の特徴を多く取り入れた開放型ヘッドホン。オーディオファイル(愛好家)の審美眼に合った高音質を提供すると同時に、ライト層にゼンハイザーの裾野を広げられる機種でもあり、オーディオの初心者やゲーム、動画視聴、動画編集など幅広い用途でヘッドホンを活用したいと考えている人に合った中核機種と位置付けている。

なお、SonovaはHD 550と似た形状でカラーリングが異なる「HD 505」をAmazon限定で販売している。どちらも38mm径のドライバーを搭載した開放型という共通点があり、バリエーションモデル的な位置付けに見えるが、独自の音響設計とコンセプトで開発されており、音質傾向についても違いが見られる。

HD 550がニュートラルな方向を目指しているのに対して、HD 505は分析的な傾向となっているそうで、デザインや販売チャネル以外の違いもあるという。Amazonでの販売価格は5万600円。

これらの2機種の登場によって、終売になるHD 500シリーズはなく、いずれも継続販売される。

HD 550

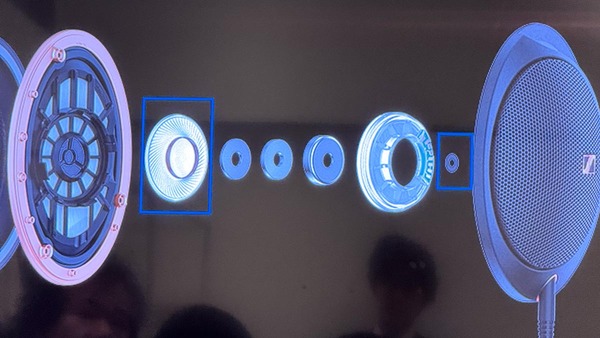

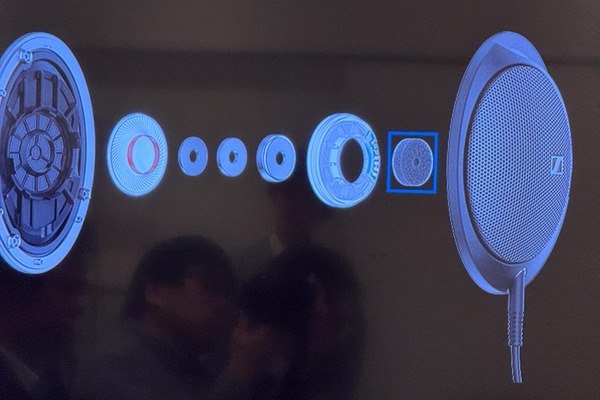

オーディオファイルクラスの音質を謳うモデルで、少し高めだが、多くのこだわりを詰め込んでいる。ドライバーはアイルランドの自社工場製。HD 660 S2やHD 620 Sなどと同様に、ラミネート加工を施した振動板を採用。このラミネート層の厚みを調整することで高音域の共振を低減。高域の描写力とインパルス応答特性を高めている。ボイスコイルは超軽量のアルミ製となっている。

また、マグネットのすぐ後ろには「アコースティックフォーム」という部品を配置している。これはハウジング内のエアフローを適切にコントロールして不要な音を吸収する効果があり、高域の描写力の向上やキレのある低音のレスポンスに貢献するという。磁気回路もHD 620 Sと同等だ。

以上のように品番としてはHD 500シリーズだが、オーディオファイルに向けたHD 600シリーズの技術をしっかりと継承し、ハイエンド級の性能を持つ製品に仕上げたものになっている。

振動板と耳の間に入るバッフルも透過率の高いものにしている。耳の手前で音の振動を妨げるものを可能な限り減らし、ダイレクトでピュアな音が耳に届くようにしたいという思想からだ。オープンフォームのイヤーパッドはベロア素材で、ここもフロントで起こる不要な音を吸収する効果を持つ。完全開放型の設計で、メッシュ仕様のハウジングなどを通じて、抜け感が高く、開放感のあるサウンドの生成が可能になっている。

ドライバーは「アングルトランスデューサー」という、HD 620 Sなどと同様に角度がついた設置方法になっており、スピーカーの真ん中で聞くような自然な音場感と臨場感が得られる。こうしたゼンハイザーならではの工夫と技術が上質なサウンド体験を提供するわけだ。

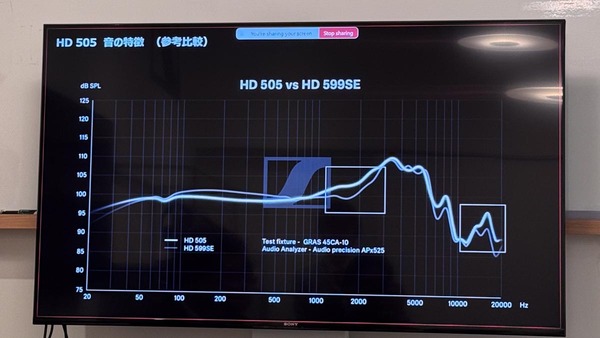

従来モデルの「HD 599」と比較した場合でも、最高域まで伸びる高音、フラットな中音域、高域へと滑らかなつながり、ローエンドに向けてしっかりと持ち上がった低音など、表現力の高さを感じさせるものとなっている。

黒を基調にしたデザインもシック。定番的でスタイルを選ばずに装着できる。ベロア素材のイヤークッションを採用。重量は237gで、重さも軽量と言える範囲。長時間使用しても疲れにくく、心地よい装着感が続くとしている。ケーブルは着脱式で、別売のバランス駆動用ケーブルなども用意される見込みだ。再生周波数帯域は6Hz~39.5kHz、インピーダンスは150Ω、感度は106.7dB(1kHz/1Vrms)。

HD 505

2月25日に発売済みのHD 505はカッパーをあしらった高級感のある外観で、深みのある低音、ニュートラルな中域などを特徴としている。振動板はポリマーブレンド素材で、軽量のボイスコイルを採用。さらに振動板の特性に合わせて、メッシュダンピングリングを一体型とした新ドライバーとなっている。メッシュダンピングリングはドライバーの外側に向けて配置され、中高域(3〜4kHz)を滑らかにして、ベースサウンドの統制力を高める効果があるという。代わりにHD 550にあるアコースティックフォームは非搭載となっている。

重量は237gとHD 550と同様。音が直接耳に届くよう余計なものをなくしたダストカバー、ベロア素材のイヤークッション、アングルトランスデューサーなどを採用し、バランスケーブルが利用できるなど共通した特徴を持つ。再生周波数帯域は12Hz~38.5kHz、インピーダンスは120Ω、感度は107.9dB(1kHz/1Vrms)。HD 550よりは低域が少し軽く、より分析的な表現になるという。HD 599 SEとの比較では、高域の表現力が上がり、耳に刺さりにくいサウンドになっていることが分かる。中域も滑らか。太さやしつこさのない、キレのいい低域の再現が可能だという。

音の違いを体験

短時間ではあるが、Sonova Consumer Hearing Japanのショールームで、新製品の2モデルとHD 620 Sの違いを実感できた。すでに述べたようにHD 550とHD 505は38mmと同じ口径のドライバーを採用しているが、インピーダンスが150Ωと120Ωと異なり、ドライバーの構造も違うものになっている。また、技術的にはHD 620 Sに近いが、HD 620 Sは密閉型でありながら広い音場感を提供する機種だったのに対して、HD 550は開放型になっている。低域や音のメリハリという点では緩やかだが、静かな場所で使った際の音の自然さや空間の広がりという点ではやはり開放型のメリットを感じる。

女性ジャズボーカルとして、ダイアナ・クラールの「ライブ・イン・パリ」を聴く。先にHD 505を聞いたが、開放型ならではの爽快なサウンドで、少しウォームな感じもあるが、ハイハットなどの音は聞きやすく明瞭。ピアノの音と声の調和や歓声の広がり感などにも優れていて、かなりクオリティーの高い再現ができるように思った。

HD 550はこれよりもさらに音場が広く、音に包まれる感じが味わえた。ニュートラルと分析的という表現があったが、HD 505の方が音の直接音やディティールをより細かく把握でき、(実際に下まで出ているかどうかはともかく)低域の量感が出やすい印象を持った。HD 550はより癖のない音だが、少し腰高でメリハリ感が落ちる印象も持った。

数値や先の説明からすると逆の結果だが、このあたりはインピーダンスや感度の違いも関係しているのかもしれない。HD 550はインピーダンスが150Ωと若干高く、感度も低いため、より高出力なアンプなどと組み合わせた方が力を発揮しそうだ。

映画やゲームなどカジュアルに使えるという話だったので、試しに手持ちのMacBook Pro(M2 Pro)でも聞いてみた。内蔵のヘッドホンアンプはハイインピーダンスヘッドホンと組み合わせも想定したもので、インピーダンスが150Ω未満の場合は最大1.25 Vrms(実効値)の出力電圧、インピーダンスが150~1kΩの場合は、3Vrmsに調整するそこそこ高出力なものだが、両機種を使用した場合では最大音量に近い位置で聴かないと少し物足りない印象を持った(考えてみるとちょうど切り替わるあたりだ)が、上流の強化でこのあたりは変化が出そうだ。

いずれにしてもHD 550はHD 505が異なる音質傾向というのは納得。両者の比較試聴をする機会は少なそうだが、興味がある人は2台買って比べてみるのも面白いかもしれない。

なお、音質以外の面では、本体が軽く装着しやすく、かつデザイン面でも上質。HD 500シリーズとはいえ、高級価格帯の製品でもあるので、音以外の面でも満足度が得られるのはいい。長く使い、じっくり使いこむ価値を感じさせるヘッドホンだ。

お気に入り

お気に入り