インテル新CPU「Core Ultra 200Sシリーズ」の技術的特徴まとめ

10月25日登場のArrow Lake、強みはどこ?アーキテクチャーのポイントをおさらい

2024年10月11日 00時00分更新

SMTを廃止し、ワットパフォーマンスに強く振ったPコア&Eコア

まずはコンピュートタイルの中身から見ていこう。第12世代(Alder Lake-S)以降、インテルはPコアとEコアで構成されるハイブリッドデザインを採用しているが、Arrow Lake-SではPコアにLion Cove、EコアにSkymontと呼ばれるコアが採用されている(HXも同じ。以下HXに関しては省略)。

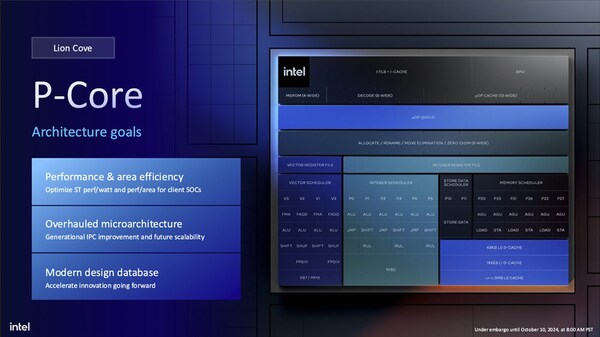

特に重要なのはPコアのSMT(Hyper-Threading)が廃止されたことだ。1コアで2スレッド分の処理ができるということでPentium 4以降のCPUの標準装備となってきたが、今のインテル製CPUデザインだとSMTを実装するために必要なトランジスタ数も必要になり、性能の向上分に比して消費電力の増大が割に合わなくなってしまった。

さらにThread Directorでコアの利用を最適化しはじめると、CGレンダリングや動画エンコードでもない限りPコアの論理コア側は遊んだままになる事も珍しくない(=SMTを実装するだけ無駄)。つまりインテルの今のCPU運用スタイルではSMTはデメリットの方が大きく、Lunar LakeでCPUデザインを大きく変える機会に思い切って切り捨てたといったところだ。

SMT廃止はマルチスレッド性能的にはインパクトの大きい改変だが、Lion Coveでは命令実行に関わる部分の機能が強化され、より処理効率を上げる方向に舵を切っている。

Lion Coveは命令実行に関わる部分に対し様々な改良が加えられたが、同時に“エリア(回路面積)あたりの性能”を重視している。SMTを実装するにもそれなりの規模の回路が必要になるが、得られる性能増に対して消費電力が増えすぎ、総合的な判断の下SMTは廃止された

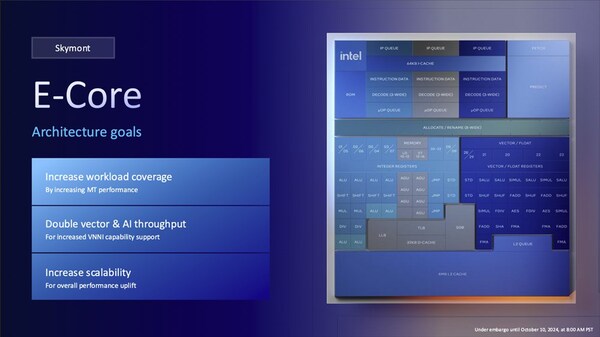

EコアはPコア以上にエリアあたりの電力効率に特化した設計であるのは今まで通りだが、従来(文脈的にLunar Lakeは除外する)のEコアよりもベクトル演算が大幅に強化されている。

Arrow Lake-Sには内蔵GPUもあるし、何ならNPU(後述)もあるのでベクトル演算はそっちに振れば良いと思ってしまうが、処理によってはCPUで実行したほうが良い場合もある(NPU用にプログラムを改変する余裕がない、等の理由も含まれる)。あらゆる処理の中にAIが組み込まれる時代を見据えると、Eコアもきちんと戦力として組み込めるようにしておこう、というのがベクトル演算強化の理由だ。

Arrow Lake-Sのコンピュートタイルの構造。4基のPコアがL2キャッシュを介して繋がり、さらに別の4基のPコアとはL3キャッシュで繋がっている。EコアはPコアとは別のL2キャッシュで繋がっており、Pコアと同じL3キャッシュに接続されている

PコアとEコアの使い分けは、これまで通りThread DirectorがOSのスケジューラーに対し割り当てるコアをサジェストする形で実行される。

Alder~Raptor Lake-Sまでの時代のThread Directorはバックグラウンド処理はEコアに、計算負荷の高い処理はPコアにといった比較的シンプルな使いわけだったのに対し、Lunar LakeやArrow Lake-Sでは、まずEコアに処理を振り、パワーが必要と判断されたらPコアに移すというより動的な運用のほか、特定の処理はEコアから出さないようにしてPコアを空けるという運用も可能になった。

また、最適な割り振り先を判断する機構に関しても新たに予測モデルを搭載するなど、よりアグレッシブに運用する方針になっている。

だがユーザーが仕事を始めCPUパワーが必要と判断されたら、そのプロセスは即座にPコアに配置される。まずEコアで様子を見て後にPコアという運用スタイルは、Lunar Lake以降のものだ(Meteorの場合はLP-E→E→Pへ遷移する3段階だが、Lunar以降はE→Pの2段階)

コンピュートタイルを離れる前に、オーバークロック(OC)に関する情報もまとめておこう。まずArrow Lake-SにおけるOCに必要な要素は変わっていない。即ちK付きのCPUとZ付きチップセット(つまりZ890)が必須だ。だがArrow Lake-Sでは以下の点に注意したい。

・倍率1binで変わるクロックは16.67MHzに細分化(従来は100MHz)

・ベースクロックはコンピュートタイルとその他で異なる値が使用される

・タイル間接続のクロックは固定もしくはベースクロックに対する倍率として設定可能

特に重要なのは最初の倍率1binあたりのクロック変動量の変更だろう。従来よりも細かい調整が可能になったことで、より限界まで追い込めるようになったと言える。ただ筆者の手元には現物がないので、これらの変更がOCのワークフローにどう影響するかまでは考察することはできない。