第1回 アスキー編集部が「Backlog」で仕事を楽しくしてみた

わたしにもできますかね? まずはプロジェクト管理ツールとしての特徴を教えてもらった

ややこしい進行管理も楽しくやりたい、だからBacklogに入門するのだ

提供: ヌーラボ

皆さまこんにちは。アスキー編集部で働く、編集者の大塚と申します。

世の中のお仕事の大半がそうであるように、編集という仕事も“チームプレイ”です。たとえばひとつの記事は、原稿を書く人(ライター)、記事に組み込む写真や図版を制作する人(カメラマン、デザイナー)、それを編集する人(編集者)などのチームによって成り立っています。さらに広告記事になると、担当営業や広告主(クライアント)もそのチームメンバーに加わります。

こうなると難しいのが、複数のチームメンバー間で“連携プレイ”を進めることです。編集者が掲載期日を考えてライターに原稿を発注し、原稿内容に応じてカメラマンやデザイナーに写真や図版を発注する。素材が揃ったら編集して、広告主に内容チェックを依頼し、修正を入れて最終版を期日までに掲載する。しかも、これらの作業には順序もあり、期日の異なる記事が常に複数本動いているため、制作進行は複雑です。

筆者は編集者なので、この制作進行を行う役割を担っています。つまり、遅筆のライターに「進捗どうですか?」と連絡したり、進捗が遅れていたらどこで巻き返せるかを考えたりします。現実には掲載期日の異なる記事が複数本、並行して動いていますから、いつも“皿回しの曲芸”をやっている気分です(わかりにくいたとえで恐縮ですが……)。

進行漏れを防ぐために、カレンダーに書き込んだり、個人向けのタスク管理ツールを使ったりしていますが、記事本数が増えるほど管理が複雑化し、限界も感じるようになってきました。何かいい方法はないものかしら……。

「それなら、アスキーさんでも『Backlog』を使ってみませんか?」

いきなり登場したこの方は、「Backlog」というクラウドサービスを提供するヌーラボの松尾さんです。おや、どうもこんにちは。

筆者も「Backlog」という名前は何度も耳にしたことがあるのですが、なんとなく「エンジニアの人がすごく好きな管理ツール」程度のイメージしか持っていませんでした。――編集部のような、非ITの(エンジニアではない)仕事でも使えるんですか?

「はい、もちろんです」と松尾さんが言うので(本当かしら?)、まずはオンラインで、Backlogのコンセプトや使い方を簡単にレクチャーしてもらうことにしました。初心者ですが、どうぞよろしくお願いします!

Backlogは「チームではたらく、すべての人」を「笑顔に」するツール

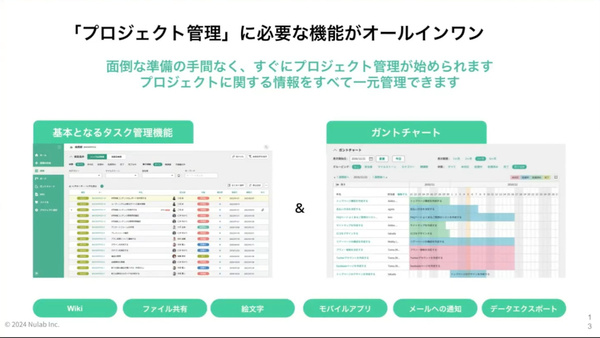

Backlogは「プロジェクト・タスク管理ツール」のひとつです。あるプロジェクトの目的達成までに実施が必要となる多数のタスクを登録し、それぞれのステータス(実施状況)を記録、共有することで、プロジェクト全体の進捗管理を支援するものです。

世の中にあるプロジェクト・タスク管理ツールは多種多様ですが、そのなかでBacklogはこんなメッセージを掲げています。

「チームではたらく、すべての人」のための、

プロジェクト・タスク管理ツールを提供し、

誰もが笑顔で働くことができ、

成功するチームを世界中に増やします

松尾さんは、この言葉の中でも特に「チームではたらく、すべての人」と、「誰もが笑顔」という2つの言葉が、Backlogならではの特徴を表していると説明します。――それ、どういう意味ですか?

・「チームではたらく、すべての人」:エンジニアはもちろん、“非IT”のはたらく人でもサクサク直感的に使える。実際に、IT関連ではない会社や職場でもよく使われているそうです。

・「誰もが笑顔」:無機質なものになりがちなプロジェクト・タスク管理作業に、“エモーショナル”な要素(機能)も取り入れることで、楽しくプロジェクト・タスク管理ができる。たとえばメンバー一人ひとりのアイコンを強調したデザイン、コメント欄や「いいね!」ボタン(スターボタン)などの仕掛けがあります。

たしかに、ツールを使うのに高いITリテラシーが求められるようだと、プロジェクトに関わる“みんな”で使うことができなくなってしまい、意味がありません。また、コミュニケーション不足で「進捗を管理する/される」だけの関係になってしまうと、チーム内の空気がギスギスしそうです。仕事はなるべく楽しくやりましょうよ、ねえ。

プロジェクトの進捗に関するすべての情報を集め、整理できる

松尾さんはもうひとつ、「すべての情報がここに集まる」こともBacklogの特徴だと言います。

Backlogは、プロジェクト・タスク管理に必要な機能をオールインワンで備えており、たとえばマニュアルなどのドキュメントを複数メンバーで共有・編集できるWiki、多数の関連資料を安全に保管・共有できるファイル管理といった機能もあります。加えて、たとえばMicrosoft TeamsやSlackなどと連携させて、そうしたツールからBacklogへの情報登録をするようなこともできるそうです。このあたりの具体的な機能は、また次回以降の記事で、実際に触りながら見ていきたいと思います。

すべての情報が集まることで、Backlogは「プロジェクトの管理者」と「プロジェクトのメンバー(参加者)」のそれぞれにメリットをもたらすと、松尾さんは説明します。その言葉を要約すると、次のようになります。

・管理者のメリット:Backlogを見れば「プロジェクト全体の進捗」が一目でわかる。どのメンバーのどのタスクが滞っているのかもわかるので、のちの業務改善に生かせる

・メンバーのメリット:Backlogを見れば「自分がいまやるべきこと(タスク)」が一目でわかる。すべてのタスクを覚えておく必要がなくなる

個人的にうれしく感じるのは「自分がいまやるべきこと」が示される部分ですね。タスクがたまってくると「あれをやらないと、これもやらないと……」と気持ちばかりあせってしまい、業務がうまく進まなくなります(筆者は気が小さいのです!)。Backlogが優先順位を整理して「まずはこれをやるべし」と簡潔に示してくれることで、ほかのタスクのことはいったん忘れて、ひとつずつ着実にタスクを進めることができそうです。

この連載の記事

-

第18回

sponsored

プロジェクトリーダーを悩ませる“指示待ちメンバー” 自発的な行動を促すコミュニケーション術を考える -

第17回

sponsored

「人手が足りない」は本当? チーム内でのタスク分担をうまくやる方法 -

第16回

sponsored

プロジェクト進行中の情報共有漏れ、「えっ、聞いてないけど?」問題をどう防ぐ? -

第15回

sponsored

「人は7回言わないと忘れる」 プロジェクトメンバー全員の意識合わせに必要なことは? -

第14回

sponsored

「この会議の時間、もったいない…」と思わせない! 会議のカイゼン術を考える -

第13回

sponsored

ExcelやPower Automateを活用! 毎月繰り返すタスク登録をノーコードで自動化する〔後編〕 -

第13回

sponsored

ExcelやPower Automateを活用! 毎月繰り返すタスク登録をノーコードで自動化する〔前編〕 -

第12回

sponsored

誰もが経験する「プロジェクトの遅れ」。では、どうやって進捗の遅れを取り戻す? -

第11回

sponsored

ずるずると遅れがちな長期プロジェクト、どう進行を管理すれば防げる? -

第10回

sponsored

混乱しがちな複数タスクの同時進行も、Backlogならばこう管理できる