有機EL搭載&真のプロ仕様になったiPad Proに、Apple PencilもProに進化! 春のiPad祭り特集 第21回

【レビュー】Macよりも先にM4搭載「iPad Pro 13インチ」はアップル最高密度のモデルだ!

2024年07月15日 12時00分更新

2024年5月のiPadの新製品としては、iPad AirとiPad Proが同時に登場した。しかもiPad Airにも13インチモデルが追加されたため、iPad AirとiPad Proのそれぞれに11インチと13インチの2モデルが揃い、合計4モデルが同時に登場するというにぎやかな新モデルの登場となった。iPad AirはiPad Proの後を追って進化し続けているのに対し、iPad Proもその独自性を磨いてiPad Airの追従を引き離そうとしているかのように見える。iPad Proならではの魅力はどこにあるのか、詳しく見ていこう。

M2からM4へ超越的に進化を遂げた!

2021年4月、iPad Proに本来Mac用として開発されたM1チップが搭載された時には、少なからず驚いたものだった。それが翌年にはiPad Airにも波及し、さらにiPad ProはM2チップを搭載するようになる。そうしてミッドレンジ以上はMシリーズのApple Siliconチップを搭載するのが当たり前になった。2024年5月に登場した今回紹介する新iPad Proも、M2を採用したiPad Airに対して、iPad ProがM3を搭載して登場したのなら驚く必要は何もない。しかし新iPad Proは、まだどのMacも採用していないM4チップを搭載したのだから、十分驚くに値する。

今回のiPad Proには、公式には「第何世代」という呼称は与えられていないが、強いていえば、11インチモデルは第5世代、13インチモデルは第7世代ということになるだろう。世代の数字にこのようなズレがあるのは、それぞれのモデルが初登場した時期が大きく異なるからだ。このことが、iPad Proのモデルの呼称として混乱を招いてきたことは否めない。

今回から公式な世代の呼称を廃した理由は、そのあたりにあるのだろうと推察できる。今後は世代の数字の代わりに、採用しているチップ名を入れて、「iPad Pro M4」モデルのように呼べばモデルを特定できるなるものと思われるが、将来のことは分からない。

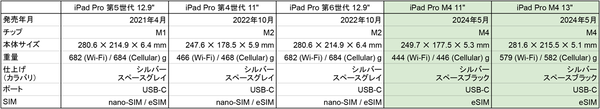

これまで紛らわしかった呼称の問題もあるのでM1チップ搭載以降の主要なiPad Proのモデルも含めて、基本的なスペックを確認しておこう。

M1チップ搭載以降、11インチと12.9インチの各モデルの違いを別にすれば大きな変化がなかったiPad Proだが、今回はまったくの新モデルと言ってもいい。これまでのモデルにデザインを似せた「別モノ」と考えたほうがいいだろう。

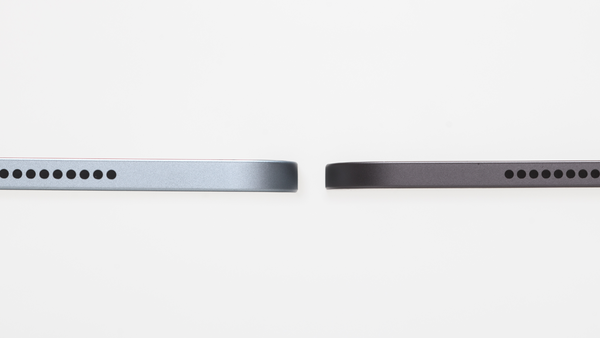

搭載するチップがM4に変わったことを除いても、まず本体のサイズが11インチ、13インチの両モデルとも、これまでの11、12.9インチモデルとは異なる。11インチモデルは、長辺の長さはやや長くなり、短辺はわずかに短くなった。13インチモデルは、長辺、短辺とも、これまでの12.9インチモデルよりも少しずつ長くなっている。厚みは、いずれのモデルも旧モデルより薄くなっている。11インチモデルは5.3mm、13インチモデルは5.1mmといずれも極薄だ。これまでは、11インチモデルが5.9mm、12.9インチモデルが6.4mmで大きい方が厚かったのが、今回は大きい方が薄いという逆転現象が見られるのもおもしろいところだ。

実際に13インチモデルを手にしてみると、まず何よりも「薄さ」に感動すら覚える。ガラスとアルミニウムの薄板を貼り合わせたモックアップなのではないかと疑いたくなるほどだ。この中に、本当に最新のタンデムOLEDディスプレイ、M4の基板、バッテリーなどが入っているのか、電源を入れて動かしてみても、なお信じ難いと感じる。

そのほか、今回のM4モデルから使用可能なSIMはeSIMのみとなったことは、同時に発売されたiPad Airと同様だ。

iPad Proの場合、iPad Airよりもカラバリが少ないのは昔からだが、今回からそのカラバリの選択肢にも変化があった。従来のシルバー/スペースグレイから、シルバー/スペースブラックの二択となった。スペースブラックは、スペースグレイからそれほど大きく印象の変わるような仕上げではないが、より精悍に感じられるようになり、また薄さがより強調されるようなカラーリングになったといえる。

まだMacにも搭載されていない「M4」とは?

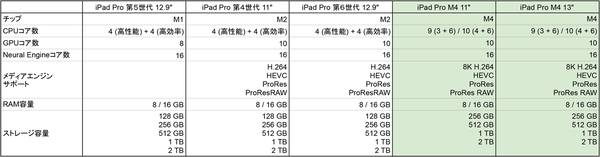

旧来のモデルと比べて最も大きく重要な変化は、やはりM4チップを採用したこと。元来、Macをターゲットにした最新チップのはずだが、このiPad Proが初めて採用した。Macを中心とするアップル製品ユーザーにもまだ馴染みがないものなので、これまでにiPad Proが採用してきたMシリーズのチップと簡単に比較しておこう。

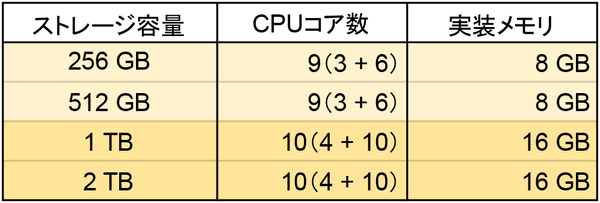

まずCPUは、M1、M2の8コア(高性能4+高効率4)に対して、M4では9または10コアに増えている。もちろんCPUのコア数だけでCPU性能が決まるわけではないが、少ないよりも多い方がいいのは間違いない。iPad ProのCPUコア数は、単独のオプションとして選択できるわけではなく、発注時に選択可能なストレージの容量によって決まる。具体的には256GBと512GBを選択した場合が9コア、1TBと2TBの場合が10コアとなる。これは少し不自由な気もしないでもないが、パフォーマンスを求める用途では、どうしてもストレージ容量も大きくなる傾向があるので、合理的な選択方法だと言うこともできる。

GPUのコア数は、M1が8、M2とM4は10で変わらない。やはり、GPU性能がコア数だけで決まるわけではないので、これだけでGPU性能を推し量るのは困難だ。この効果については、別記事として掲載予定のベンチマークテスト結果を見て判断していただこう。

その他、機械学習系のアプリが利用するNeural Engineのコア数は、M1からM4まで、すべて16で同じ。ここにも性能向上が見られるのかどうか、気になるところだ。またメディアエンジンがハードウェアとしてサポートするコーデックの種類も、M2とM4では変化がない。表には書かなかったが、iPad Proが採用を見送ったM3と、今回採用したM4には、ハードウェアによるレイトレーシング機能がサポートされている。その効果はすでにMacに搭載されたM3で評価し、確かな性能向上が確認できている。今回のM4ではまだ評価していない。

チップ性能とは直接関係ないが、ユニファイドメモリとしてほとんどチップと一体化しているRAMの容量も、同じM4搭載のiPad Proでも8GBと16GBの2種類ある。これについても単独のオプションでは選択できず、やはり選択したストレージ容量で決まる。CPUコア数と同様に、256GBと512GBが8GB、1TBと2TBが16GBだ。選択可能なストレージ容量と、それによって自動的に決まるCPUコア数、RAM容量との関係を表にまとめておく。

大きなRAM容量を要求するのは、主に高解像度の動画編集、エンコーディングなどといった作業であり、そうした作業では必然的に大きなストレージ容量を必要とする場合が多いから、このようなオプションの組み合わせは合理的だろう。同じiPad Proでも、ストレージ容量が256/512GBのモデルと、1/2GBのモデルでは、適合するアプリ、作業内容も含めて、かなり性格の異なるマシンといえそうだ。

この連載の記事

-

第20回

Apple

iPad Proに肉薄する13インチ「iPad Air」、バッテリー持続時間は仕様の2倍!? -

第19回

Apple

アップル新型「iPad Air」本来より良い仕様を表記 こっそり訂正 -

第18回

Apple

【レビュー】絵を描く人にお勧め「iPad Air 13インチ」気になるiPad Proとの差が1カ所……! -

第16回

Apple

【レビュー】M4搭載のiPad Proはスペックも価格も圧倒的! -

第15回

Apple

【レビュー】最先端を凝縮! 9万円台から買えるM2「iPad Air」が全方位に快適だった -

第14回

Apple

eSIM専用の新iPad Proにも合う! 日本通信、月190円からのデータ専用SIMにeSIM版 -

第13回

Apple

アップル、炎上したプレス機CMについて謝罪 海外メディアの取材に答えて -

第12回

Apple

新iPad AirとiPad Pro 買い物徹底攻略ガイド! 注目すべきポイントはどこ? -

第11回

Apple

新型iPad Air/iPad Proと同時購入する純正アクセサリーはもう決まった? -

第10回

Apple

【現地レポ】iPad新製品が「久々」であり「大型アップデート」になった理由を探る(西田宗千佳) - この連載の一覧へ