奈良公園を愛してやまない「奈良公園LOVER」にその魅力を聞く本連載。第4回は2012年まで季刊誌「あかい奈良」の編集長として活躍した、倉橋みどりさんが登場。現在は編集者や文筆家として各種メディアで奈良特集の企画・執筆を多数手がけるほか、講師や俳人としても活動。さらに奈良市観光大使を務めるなど、奈良に住みながらその魅力を広く発信しています。

鉄道の駅も含めエリア全部が奈良公園。すごく懐の深い公園です

――まずは倉橋さんと奈良公園との関わりを教えてください。

「出身は山口県で、奈良に住み始めたのは1994年です。近鉄奈良線の学園前から大阪の梅田に出勤していました。当時、勤めていた会社の社員旅行も奈良公園で、東大寺の門前にある素敵な旅館に泊まった思い出があります。興福寺の境内で上司に茶粥をご馳走してもらったり、猿沢池で同僚が指輪を落としてしまうというハプニングもあったりして…。住んでいた学園前から奈良公園までは少し離れているので、当時は奈良公園に対してそこまで特別な思い入れというものはありませんでした。でも、いつも空気のようにそこにあってくれる、私にとってはそんな場所でしたね。1999年に会社勤めを終えて、その後ライターや編集者として奈良に深くかかわることに。そうすると奈良公園は知るほどに面白くて、どんどんと大きな存在になっていった気がします」

――初歩的な質問ですが、奈良公園のエリアは広いので、地元の人以外にはどこからどこまで奈良公園なのかがわかりにくい気もします。観光客の方にはどう説明するのですか?

「確かに、近鉄奈良駅で降りた外国人の方に、『奈良公園へはどう行くの?』と聞かれて『もう、ここはほぼ奈良公園です』と言うとややこしくなりますね(笑)。ですので、『坂を上がって鹿が見えたら、そこはもう奈良公園ですよ』と説明しています。実は観光マップなどには奈良公園への行き方があまり書いてないのです」

――なるほど。そこは説明するまでもないということでしょうか。

「ええ。近鉄奈良駅を降りれば、もう奈良公園ですからね。私はそこが奈良公園のとてもいいところだと思っています。いわゆる『公園』というと、限られた区画に緑があってベンチが置かれて…というイメージがあると思うけど、奈良公園は概念がちょっと違っていて、すごく懐が深い。奈良国立博物館や奈良ホテルなどの味わい深い建物があり、日本を伝統するような寺や神社があって…。奈良公園というのはそれほど広大で特別なものなので、私も含め地元の人はもっと誇りに思うべきだと考えます」

県庁の屋上から奈良公園を一望して、旅のプランを考えて

――では、奈良公園の魅力に触れてもらうために、初心者向けに歩き方のアドバイスをお願いします。

「まず最初に、奈良県庁の屋上に向かってほしいです。近鉄奈良駅から近いですし、平日は8時30分から17時まで誰でも無料で上がれます(※土日祝は開放時間が異なる)。そこからほぼ360度で、奈良公園の全景を眺められるんですね。天気が良ければ平城宮跡まで見渡せます。ここから奈良公園エリアを一望すれば、そのスケールを実感してもらえるはず。手元にマップを用意して、『ここが東大寺で、あれが国立博物館だな』などと、位置を確認しつつ旅のプランを立てていただければと思います。また、県庁の隣にあるバスターミナルの屋上からの眺望も良いので、こちらもおすすめです」

――確かに、観光で来た人が「県庁に行こう!」という発想はほとんどないでしょうから、とてもいいアドバイスだと思います。

「あとひとつ。ぜひ奈良公園に宿泊して、朝の奈良公園を味わってほしいです。夏は6時、冬は7時くらい。場所はどこでもいいのですが、例えば興福寺の周りをまだ眠そうな鹿を眺めながら散歩してみてください。朝の奈良公園は空気が本当に澄み切っていて気持ちいいし、人もほとんど歩いていません。朝は幻想的な雰囲気に満ちていて、本当に魅力的です。私は2023年から、ホテルの宿泊客向けに行っている『プライベート朝散歩』という企画のガイドをしているんですね。お客様にも好評なのですが、自分自身もすごく楽しいんです。冬の早朝はかなり寒いのですが、静かで、鹿の吐く息も白くて本当に特別な雰囲気。なんだか歴史を超越したような、不思議な気持ちになれますよ。地元に住んでいる方も早朝にはあまり訪れないので、この魅力に気づいていないかもしれません。目の前はもうすぐに奈良公園というホテルも多いと思うので、朝食の前に30分ほどホテルの近くを歩いてみてはいかがでしょうか」

――朝歩くと、昼間の奈良公園の雰囲気とは全然違うんでしょうね。

「興福寺、東大寺、春日大社と、早朝でも境内には基本的に入れますからね。人が全然いなくて、国宝の建築物を独り占めできる感覚になれる時もあります。本当に贅沢な時間を過ごせるので、ぜひおすすめしたいですね」

塔跡で実感。奈良の魅力とは「重ねられている」こと

――宿泊すれば手軽に味わえるので、その雰囲気を多くの人に体験してほしいですね。では、もう少しマニアックな視点での奈良公園の楽しみ方も教えて下さい。

「そうですね。『奈良公園はもう一通り行きましたよ』という方に私がよくおすすめするのは、瑜伽(ゆうが)神社です。奈良ホテルの近くにある小さな神社なのですが、80段ほどの長い石段があって高いところに本殿があります。そこに上がって南方を眺めると、なんだか明日香まで見渡せそうな不思議な気分になれるんです。奈良の歴史が見える感覚になれる。実際に飛鳥時代から藤原京を経て、平城京へと都は北上していったのですね。だから、瑜伽神社から南を見ると、ちょうど都の変遷を見られる形になるんです。瑜伽神社にはこんな歌碑もあります。『故郷(ふるさと)の明日香(あすか)はあれどあをによし 奈良の明日香を見らくし良しも』(※万葉集 巻六 九九二)という、大伴坂上郎女(おおとものさかのうえのいらつめ)が詠んだ歌です。『ふるさとの飛鳥もいいところだけれど、新しい奈良の明日香もいいわよね』という意味ですが、飛鳥の人たちは、故郷を離れて寂しかった。そこで、奈良の都にも『飛鳥・明日香』という地名をつけたわけですね。きっと、万葉人はこの地に立って、故郷の飛鳥を思いやったのでしょう。現在でも飛鳥という地名は残っていて、幼稚園や公民館の名に使われています。そんな歴史のロマンに浸れる場所としても、瑜伽神社はおすすめのスポットですね。特に新緑や紅葉の時期は素晴らしいですよ」

――瑜伽神社ですか。穴場というか、全国的にはあまり知られていない場所だと思うので、足を運ぶ価値がありそうです。ほかにもありますか?

「奈良国立博物館の敷地内にある、塔の跡(春日東西塔跡)ですね。春日大社の一之鳥居を入った北側に、東西に並んだ塔の跡があります。塔は平安時代に建立され、いったん焼失した後に再建されましたが、室町時代に落雷で焼失しました。その跡地が現在も残っていることもすごいと思うし、奈良の魅力って、『重ねられている』ことだと思うんです。都が移った後、平安、鎌倉、室町、江戸へと時代が変わる中で、奈良の歴史はその時代時代の人々によって、きちんと受け継がれてきたんですね。塔の跡は、そんな奈良の魅力というか底力を実感できるスポットだと思います」

――変わらない、変えないことが奈良の良さを守ってきたのかもしれませんね。では、そんな伝統的な良さに加えて、最近の奈良の新しい魅力についても教えていただけますか。

「最近だとやはり、かき氷のパワーがすごいですよね。氷室神社では、氷の商売繁栄を祈願するかき氷の祭典『ひむろしらゆき祭』が毎年春頃に行われます。奈良らしく、伝統行事に近いやり方をしているところが面白いところで、単なるスイーツのブームに終わるのではなく、奈良の新しい文化として定着していくのだろうと予感しています。あとは、奈良市出身の写真家・入江泰𠮷のことを知ってほしいです。1992年に亡くなったのですが、奈良公園や仏像の写真もたくさん残しています。私は入江先生の旧宅のコーディネーターもしているのですが、本当に素晴らしい写真家です。戦争ですべてをなくした経験もあり、「記録」に徹底してこだわった作風が特徴で、例えば仏像なら、その仏像の知識をしっかり学んで、仏像の価値が最も伝わるように撮った人です。その作品には、奈良の価値がしっかり刻まれているので、彼の作品はそのまま奈良の財産だと言えるはず。新薬師寺の隣にある入江泰𠮷記念奈良市写真美術館に行けば、すべての作品が見られますので、そちらと合わせ入江泰𠮷旧居へもぜひ足を運んでほしいです」

――まだまだ、奈良公園の魅力は計り知れないようですね。これからも変わらない奈良の良さを多くの人に満喫してほしいと思います。どうもありがとうございました。

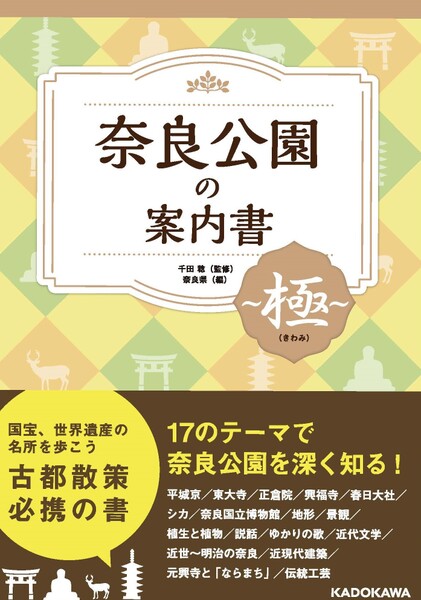

奈良公園を詳しく知るなら「奈良公園の案内書 ~極(きわみ)~」

角川アスキー総合研究所では、奈良公園の歴史や文化を詳しく解説した書籍「奈良公園の案内書 ~極(きわみ)~」を発行。17のテーマ別に専門家が執筆し、読めば奈良公園の散策がさらに面白くなる内容となっている。倉橋さんも「古代から現在に至る奈良公園の歴史がしっかり深掘りされていて、とても読み応えがあります。伝統工芸の項目があるのも感心しました。文字のサイズが大きめで読みやすいところもいいですね」とコメント。全国の書店・ネット書店で購入できる。

「奈良公園の案内書 ~極(きわみ)~」

Amazon購入サイト

■プロフィール

倉橋みどり(くらはし・みどり)=山口県出身。奈良きたまちを拠点にフリーの編集者・文筆家・俳人として活動。著書に「祈りの回廊をゆく~奈良町・高畑編」(飛鳥園)、「奈良の朝歩き、宵遊び」(淡交社)ほか。奈良の歴史や文化を記録し伝えていくNPO法人「文化創造アルカ」の理事長、奈良市観光大使も務める。読売新聞奈良版に「倉橋みどりの寧楽歳時記」を連載中。