拡張続ける「Copilot for Microsoft 365」、チームメンバーとして動く機能も年内に

マイクロソフト社内では「Copilot」をどう使ってる? 定着の歩みと実践例

2024年06月10日 07時30分更新

日本マイクロソフトは、2024年6月6日、Microsoft Copilotに関するメディアセミナー「Café Copilot」を開催した。

マイクロソフトでは、企業向けに「AIを使う」「AIを創る」という2つのシナリオで生成AIサービスを展開している。本セミナーでは、Copilot for Microsoft 365を中心とした「仕事で使う」Copilotがテーマとなった。

日本マイクロソフトの業務執行役員 モダンワークビジネス本部 本部長である山田恭平氏と、同本部のシニアGTMマネージャーである影山三朗氏より、AI活用に関する調査結果、Copilot for Microsoft 365の最新情報および日本マイクロソフト自身のCopilotの実践例が紹介された。

日本でも横行する「BYOAI」、AI利用者の約8割が“自前のAI”を職場で利用

最初に、マイクロソフトとLinkedInが実施した、職場でのAI活用の実態調査「2024 Work Trend Index」のハイライトが共有された。本調査は、日本を含む31か国の3万1000人を対象に、2024年2月から3月にかけて実施された。

調査では、79%のビジネスリーダーが、生成AIの導入を「ビジネス上の競争力を維持するための必須事項」と考えており、そのうちの60%が、自組織にはAI導入のビジョンが欠けていると答えている。さらにその中の59%は、AI導入による生産性向上の定量化に悩んでいる。山田氏は「ROIを示さなければいけないことが圧力となり、AIの必然性を前にしても、リーダーは慎重にならざる得なくなっている」と指摘する。

日本は、AI導入を必須事項とするリーダーが、グローバルより少ない67%であったものの、その中でビジョンが欠けているとしたのは49%とグローバルより良く、真剣にAIに取り組むリーダーは具体的なビジョンまで描けているという結果となった。

また、社員の75%が既にAIを仕事で活用しており、かつその中の46%が使い始めて半年未満だという。日本ではAIを活用している社員は32%と低く、本調査ではAI活用が進んでいない現状が明らかになっている。

興味深いのは、AIを活用している社員のうち78%が、“自前のAIサービス”を職場に持ち込む、BYODならぬ「BYOAI(Bring Your Own AI)」をしていることだ。日本におけるBYOAIの比率も同様の数字で、さらに「『Z世代にBYOAIが多いのでは』と推測する人もいるかもしれないが、調査では如実な世代間の差はない」と山田氏。

これらの調査結果から山田氏は、仕事でのAI活用の状況を「この6か月間で急激に増加しており、従業員は企業の判断を待てず、自前で持ち込んででもAIを使いたがっている」とまとめる。

特にBYOAIは、企業情報の外部持ち出しにもつながり、機密情報が漏えいしたり、AIの基盤モデルに学習されてしまったりする懸念が残る。そのため、企業はCopilot for Microsoft 365のような企業向け生成AIサービスなどを導入して、活用環境を整備する必要があると説明する。

拡張を続ける「Copilot for Microsoft 365」、チームメンバーとして動く機能も年内に

マイクロソフトが、仕事で生成AIを「使う」ために用意するのが、2023年11月から一般提供されている「Copilot for Microsoft 365」だ。Microsoft 365のユーザー情報を集約した「Microsoft Graph」やインターネットの集合知を用いながら、日々利用するMicrosoft 365のアプリケーション上で、生成AIを活用できるソリューションである。

Copilot for Microsoft 365は、同社の「責任あるAI」原則に則り、AIの安全性が担保された上で設計されている。BYOAIで懸念されるよう、企業のデータは許可なく基盤モデルの学習に利用されず、法人向けのコンプライアンスやセキュリティによって保護される。

Copilot for Microsoft 365は、一般提供以降、幅広い企業に展開するためのアップデートを続けてきた。

2024年の1月には、CSP(Cloud Solution Provider)契約、Commercial Direct契約でも購入できるよう販売チャネルを拡張し、ライセンス要件もOffice 365 E3/E5、Microsoft 365 Business Standard/Business Premiumにまで広げ、中小企業も利用できるようになった。

加えて3月には、ライセンス要件をさらに拡張し、Office 365 E1、Microsoft 365 F1/F3などでも利用できるようになり、4月には、パフォーマンスが向上した「GPT-4 Turbo」への優先アクセスが加わっている。

5月に米国で開催した開発者会議「Microsoft Build」においては、Copilotがパーソナルアシスタントの枠を超え、チームのメンバーとして動く「Team Copilot」が発表された。2024年内にプレビュー版が提供される。

Team Copilotでは、会議のファシリテーターとしてアジェンダの管理やメモを取ってくれたり、コラボレーションを促進してくれたり、プロジェクトマネージャーとしてタスクを管理してくれたりと、“チームに貢献するメンバー”としての機能が提供される予定だ。

社内コンテストから生まれたCopilot実践例

最後に、日本マイクロソフト自身のCopilotの実践例について紹介された。「日本マイクロソフトにとっても生成AIは新しい試み。今後より多くのユーザーに活用してもらうためには、われわれも業務で定着化させる必要がある」と説明する。

Copilotの定着化に向けて同社が最初に取り組んだのは、組織のリーダーに積極的に活用してもらうことだった。いち早くリーダーを対象にトレーニングを実施し、社員が生成AIを使う意義を感じてもらった。代表取締役 社長の津坂美樹氏も、日常的に「ものすごく活用している」という。

次のステップは、社内事例を発掘することだ。各部門でどのように活用しているかを表に出すために、「活用コンテスト」を開催した。そして、これらの使い方が社内共有され、フラットに気付きが得られるようなカルチャーを醸成するために、社内コミュニティも立ち上げた。

山田氏は「個人で実践していくことは限界がある。周りの人から学び、共有していけるカルチャーの形成が非常に重要。加えて、実際の仕事のやり方を踏まえた“リアルな”活用方法を拡げることが最も刺さる」と強調する。

ここからは、活用コンテストから生まれ、実際の成果につながったCopilot活用のユースケースを紹介する。

ひとつ目は、サポート部門における、顧客からの問い合わせ内容をCopilotで要約するという実践例だ。同部門では、ユーザーの問題解決の速度を上げるために、正確に「事象・原因・解決策」をまとめ、今後のためにも再利用できるようにすることが求められていた。

そこで、社内の顧客管理ツール上で、Copilotに要点をまとめてもらい、5~10分かかっていた作業を5秒に短縮。不正確な情報を提供してしまうのでは、といった精神的な負担も軽減しているという。

■プロンプトのイメージ

#####

問い合わせ情報のログをもとに、下記の3点で本件をまとめてください。

#事象 #原因 #解決策

#####

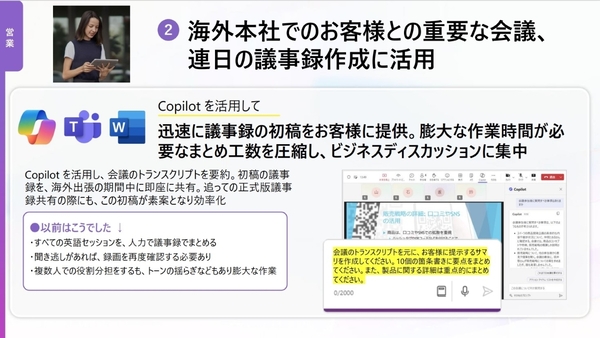

2つ目は、営業部門における、海外本社での顧客との会議の議事録をCopilotで作成する実践例だ。これまでは、会議を次のアクションにつなげるため、英語の内容を頑張って人力でまとめていた。

そこでCopilotに、会議のトランスクリプトを要約してもらい、初稿の議事録を即座に顧客と共有するようにした。正式な議事録は初稿を基に手直しして改めて送付する。これによりビジネスディスカッションに集中できるようになったという。

■プロンプトのイメージ

#####

会議のトランスクリプトをもとに、お客様に提示するサマリーを作成してください。10個の箇条書きに要点をまとめてください。また、製品に関する詳細は重点的にまとめてください。

#####

最後に、英語が飛び交うグローバル会議において、Copilotと壁打ちしながらディスカッションに加わる実践例だ。Copilot in Teamsを利用して、ディスカッションにおける不明瞭な内容をCopilotに尋ねながら把握し、コメント案もCopilotからフィードバックをもらうことで、適切なタイミングで適切なコメントができる。

■プロンプトのイメージ

#####

[参加者名]の主張をまとめてください。会議内の論点を3つ挙げてください。

#####

山田氏は、「AIは、あまり意識せずに使える“インフラ”というよりも“スキル”に分類される。とにかく使って、それを共有して、組織の中で使いこなせる人が増えるとより成果を感じとれる」と締めくくった。