AI-OCR「DX Suite」とAIエージェント「Heylix」の製品戦略を説明

AI insideのビジネスは“データ化”から“データ活用”のフェーズへ

2024年06月03日 07時30分更新

AI insideは、2024年5月31日、2025年度の事業戦略と製品戦略に関する説明会を開催した。

AI insideの代表取締役社長CEOである渡久地択氏は、「現在、AIエージェント『Heylix』の売上は数%しかないが、早期に10%まで引き上げ、中長期的に売上を大きくしていきたい」と説明。AI-OCRを中核とした“データ化”の事業が売上の9割以上を占める中、AIエージェントによる“データ活用”のビジネスを本格化することを宣言した。

Heylixによるデータ活用のビジネスを本格化

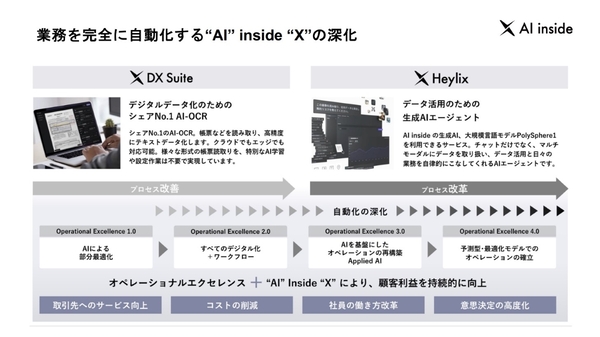

AI insideは、「“AI”inside“X”」というビジョンのもとで、さまざまな環境(X)にAIを入れ込み、人類の進化と人々の幸福に貢献することを目指して、ビジネスを展開している。

AIビジネスにおいては、優れたユーザー体験でより多くのユーザーを集め、ユーザーから得たデータでAIを学習させ、よりユーザー体験を向上させるという、“AI inside Cycle”と呼ぶサイクルを根幹に置く。そして、得られた利益をAIインフラにつぎ込み、サービスの低価格化を進める。「このような循環でシェアを得て、ビジネスを成長させていく。コンサルティング、受託などで稼ぐのではなく、あくまでAIをサービスとして提供することにこだわりを持っている」と渡久地氏。

このようなAIビジネスにおいて展開する主力サービスは、「DX Suite」と「Heylix」の2つである。

現在、売上の9割超を占めるのがAI-OCRサービスのDX Suiteで、OCR精度の高さと、特別なAI学習や設定作業を必要としない使いやすさでシェアを獲得してきた。一方の「Heylix」は、DX Suiteが担うデータ化の先の“データ活用”を推進する生成AIエージェントである。同社の開発したLLM(大規模言語モデル)の「PolySphere-1」を使用して、マルチモーダルでデータを扱い、日々の業務を自律的にこなし、業務プロセスを再構築する。

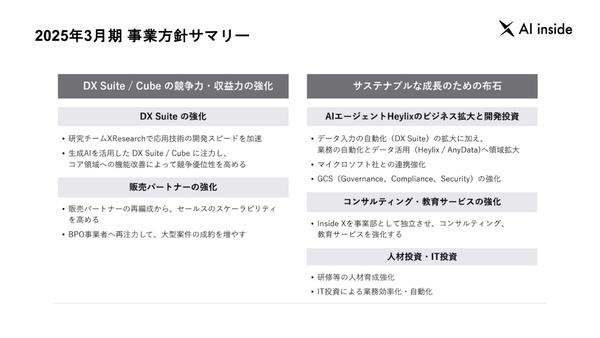

AI insideの2025年度の事業方針は、DX Suiteでデータ入力を自動化しているユーザー企業に対して、Heylixによるデータ活用を本格的に推進していくことだ。「データ活用が中長期的には大きなビジネスになる」と渡久地氏。Heylixを、DX Suiteの次のストックビジネスとして据える狙いだ。

従来から展開してきたDX Suiteなども、渡久地氏直下の研究開発チームを強化しつつ、コア領域における機能改善を進めて、競争優位性を高めていく。

Heylixは、現場のデータ活用を促進する生成AIエージェントへ

AIエージェントであるHeylixは、2023年6月に、当時日本で最大規模であった140億パラメータのLLM、PolySphere-1を開発したところからスタートした。このLLMをサービス化する形で2023年10月より正式提供を開始、現在は企業への実装フェーズに入っている。

実際にこれまで、七十七銀行における銀行業務の効率化・高度化の共同プロジェクトや、損保ジャパンの火災保険業務における固定資産台帳の転記を自動化するユースケースを発表してきた。

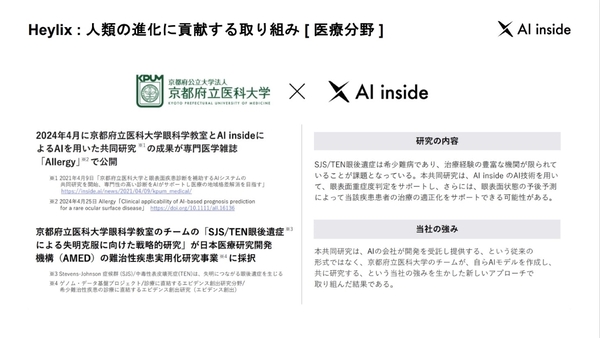

同社のビジョンに基づく、人類の進化に資するような社会実装にも取り組んでおり、京都府立医科大学と共同で、眼表面希少疾患であるStevens-Johnson症候群の予後予測AIを開発。症例画像をベクトルデータとして取り込み、高精度な予後の予測(経過の見通し)によって、病状の早期発見などをサポートする。同研究は、日本医療研究開発機構(AMED)の難治性疾患実用化研究事業にも採択され、今後は他の希少疾患に対しても展開していく予定だ。

2024年7月のバージョンアップに向けて、機能強化のための開発も進んでいる。例えば、製造業の現場で、特定の部品を使用している図面や特定の変更回数の図面を検索できる「スマートストレージ」機能や、本人確認が必要な保険業界などで、非構造化データに含まれる個人情報を自動でマスキングできる機能など、現場の業務プロセスを再構築するような機能が実装されていく予定だ。

またベースとなる独自LLMも、発表当時の140億パラメータから473億パラメータに進化しており、より自然な対話や、文脈を考慮した対話などができるようになっていく。

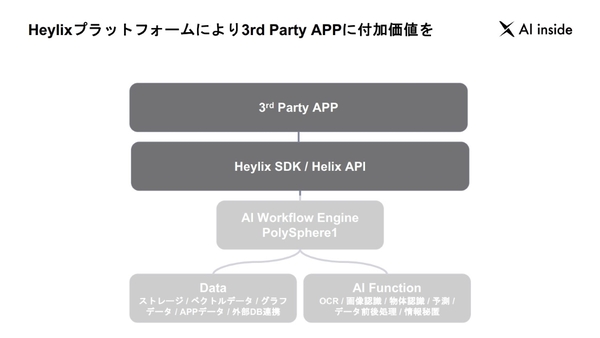

加えて、HeylixのSDKやAPIも展開予定で、サードパーティのアプリケーションとの連携も強化してく。「データやAIファンクション、LLMなどを考える必要なく、SDKやAPIにこんなことをしたいと投げるだけで、サードパーティアプリが高度にAI化されるという世界観で開発している」と渡久地氏。

DX SuiteではBPO領域に再フォーカス

現在のメインビジネスとなるDX Suiteの製品戦略については、2024年2月に執行役員CPOに就任した北川裕康氏より説明された。

DX Suiteのユーザー数は5万5954と過去最高を更新、解約率も0.77%と顧客満足度も維持しているが、「満足しているかというと、まったく満足はしていない」と北川氏。まだまだDX Suiteのポテンシャルはあるとして、GTM(Go to Market)戦略を明確にして更なるユーザー拡大を目指していく。

2024年1月には、生成AIを用いて、非定型帳票を自動で読み込む機能強化を実施。また、HeylixのAIエージェントで、AI-OCRの後処理としてさまざまなアクションを実行する「Extensions」の仕組みも開発した。今後も、アーキテクチャーの再構成を経て、2024年6月、7月に、大幅なアップデートを予定しているという。

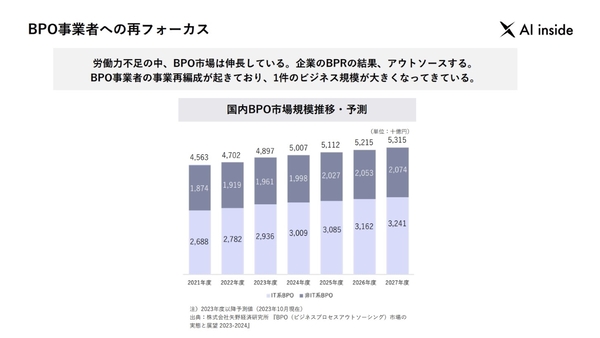

北川氏は、同サービスの2025年度の戦略として、まず、「BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)ビジネスへの再フォーカス」を挙げた。もともとAI insideは、BPOのデータ入力業務を変革するところからビジネスを始めており、同市場は労働力不足を背景に伸長を続け、2024年現在で5兆円ほどの市場規模になっている。

「BPOの中でも、データ入力やコールセンターなどすみ分けが進み、それぞれのビジネスが大きくなっている。われわれにも従来にない規模の依頼が来るようになっており、この市場に再度フォーカスしていきたい」と北川氏。

具体的な施策としては、BPOビジネス専任の営業グループを設置して、処理スピードの改善や専用の運用基盤の提供といったBPO事業者向けのDX Suiteの機能強化も進めていく。

2つ目の戦略は「システムインテグレーションの促進」だ。

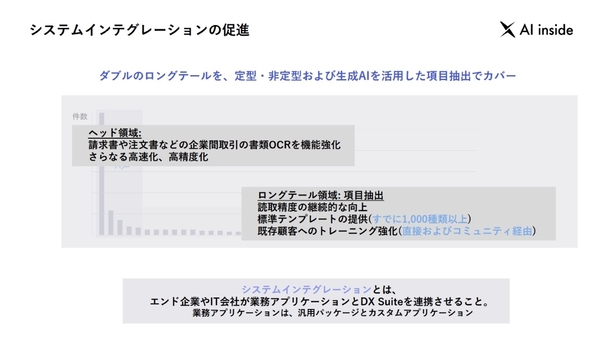

アンケート結果をみると、OCRで対応が求められる帳票の種類は、いわゆる“ロングテール”になっているといい、請求書や注文書といった企業間取引の帳票に集中して、その他の帳票は企業によってバラバラだという。

さらに、企業間取引の帳票もフォーマットがバラバラであり、「ダブルのロングテールになっている」と北川氏。そこで、ヘッド領域にあたる企業間取引の帳票では、定型・非定型のOCR機能の強化でさらなる高速化と精度の向上を進め、ロングテール領域のその他の帳票は、生成AIを活用した項目の抽出でカバーしていく方向性だ。

加えて、窓口業務や契約業務といった「カスタムアプリケーション統合」や会計ソフトやERPといった「パッケージアプリケーション統合」などの、ユーザー企業やパートナー企業によるシステムインテグレーションも促進していくという。

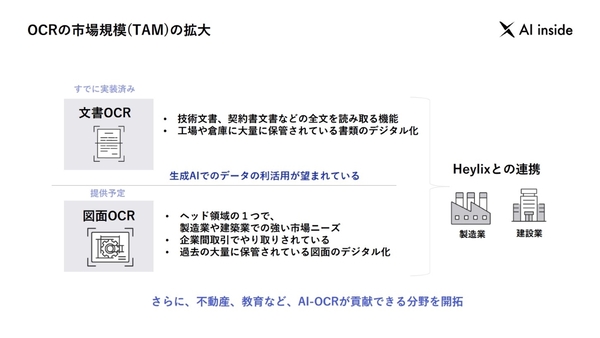

最後の戦略は「OCRの市場規模(TAM)の拡大」だ。文章OCRや今後提供予定の図面OCR、Heylixとの連携などを、製造業や建設業などに訴求して、AI-OCRが貢献できる業界を開拓していく。

北川氏は、「AI insideに加わって感じたのは、DX Suiteが、BPOの大規模なワークフローや、会計やERPにおけるデータ入力など、ミッションクリティカルな領域でも導入され、システムインテグレーションも多かったこと。これらを戦略として、さらに推し進める」と語った。