もちろん求められるCPUの正確な知識と説明力

オンライン補講では、インテル株式会社 技術本部部長 工学博士の安生健一朗さんも講師として登場。技術的な情報をどう正確に表現すべきか、というお話しは僕の仕事的にもすごくためになりました。例えば、問5と問6の解説。

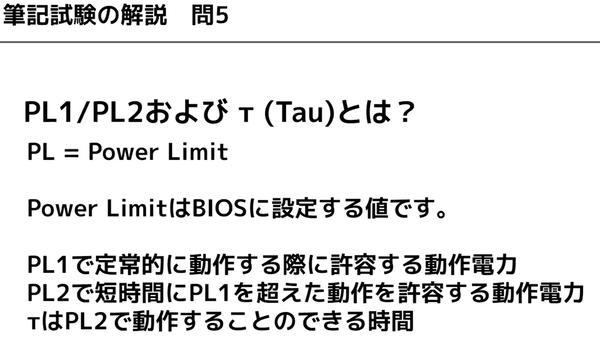

問5で求められたのは、PL1とPL2、t(Tau)の説明です。で、解説がこちら。

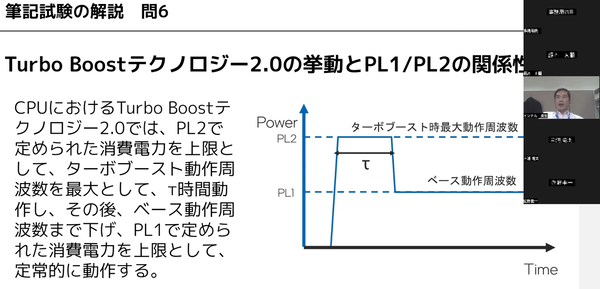

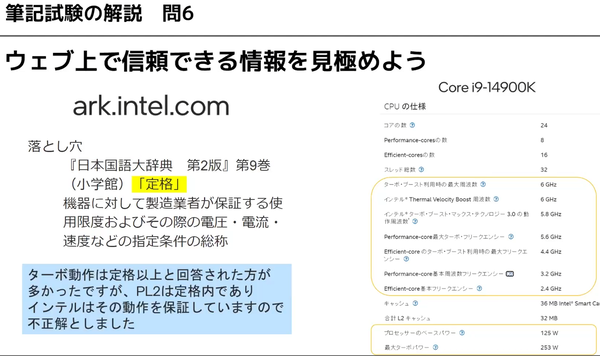

非常に簡潔ですね。ちなみに、インテルの公式サイト(Intel ARK)では、PL1は「プロセッサーのベースパワー」、PL2は「最大ターボパワー」と表記しています。そして、問6はこれらの電力制限(Power Limit)に関係が深い、Turbo Boost(ターボ・ブースト)テクノロジー2.0(以下、TB2.0)の問題です。

TB2.0はPL2で定められた動作電力を上限として、ターボ・ブースト時の最大動作周波数で動く時間がt(Tau)。その時間が経過すると、PL1で定められた動作電力を上限として、ベース動作周波数で定常的に動作する。が正解です。

PCに詳しい人が聞けば、「なーんだ基礎知識じゃん」って話ではあるし、僕も職業柄この設問にはさほどてこずりませんでした。しかし、実はこの設問、ある言葉を誤用したがゆえに不正解になった人が多かったそうです。その言葉は「定格」です。

PC自作歴が長い人ほど厄介な「定格」の捉え方

これ、実は結構根深い問題でして……。というのも、僕も業界にもう十数年いますが、実はその昔、CPUの動作クロック表記を「定格」と「最大」に分けていたことがあるのです。

現在のCoreプロセッサー(第14世代)なら「基本周波数フリークエンシー」(あるいは、「基本フリークエンシー」)、第11世代Coreプロセッサー以前なら、「プロセッサー ベース動作周波数」というものがあります。

昔の慣習が残っている人だと、この動作クロックをいわゆる「定格」と無意識に読み換えてしまったというわけです。しかし、これはあくまで、「基本周波数フリークエンシー」であり、「プロセッサー ベース動作周波数」なのです。

そのため、TB2.0で基本周波数以上で動いている状態を「定格以上」と表現する人が多かったのだと思います。気持ちはわかります。しかし、一般的に「定格」とは、「製造業者が保証する髭右限度よりその際の電圧・電流・速度などの指定条件の総称」のこと。つまり、「ターボ・ブースト動作のPL2は定格内」なのです。

そして、ここでも実は難しい問題があります。現在流通しているマザーボードでは、このPL2が最初から無制限設定のものもあります。これは果たして、「定格」なのか? 答えは「否」です。

インテルが「定格」とする動作電力は、Intel ARKに掲載している値だからです。つまり、その値より上であれば、それは「定格以上」なのです。

ゆえに、デフォルトで電力無制限設定のマザーボードが多い、というPC自作業界の実情を考慮して「定格以上」という表現を使うなら、「ターボ・ブースト動作時は定格以上の挙動である“場合もある”」まで書かねば、不正解というわけです。

なお、アスキー(少なくとも僕がチェックしている範囲)では、だいぶ前から定格クロックではなく、「ベースクロック」という表現を使っています。インテルの公式サイトに記述している最大クロックまでが「定格」ですからね。