僕についてどんなことを言われようが、本当に気にしないんだ。なぜならば、何を言うかは、それを言ってる人自身を反映するものだから。(プリンス名言より)

ヘイトの嵐の中で

「えー!まじかよ!」

「あまりにも理不尽過ぎる」

「なんでこんな目に遭わなきゃならないの?」

「もうやめたほうがいいのかな」

人間という生きものをやっていると、悲しいこと、空しいこと、辛いこと、見失うこと、唖然とすること、いろいろありますよね。

今日も、誰かが誰かを誹謗中傷し、罵詈雑言を浴びせ、ヘイトが量産されています。残念ながら、明日も、明後日も、その次も……。

私は私らしく表現したいだけなのに。ほんの少し何かを感じてもらえたら十分なのに。誰かの敵意を煽るつもりはないのに。そんな気持ちになることもあるでしょう。

またずっと憧れているヒーロー、影響を与えてくれた表現者がバッシングを受けているような状況も、なんか自分の心の一部をボコボコにされているようで見ていて辛いものがありますね。

かくいう私もヘイトのターゲットになったことがあります。事実とは違うことを恣意的に書かれたり、勝手な憶測を流布されたり、あることとないことをミックスして仕立て上げられたり……。

私自身のダメージはもちろんですが、支えてくれる家族や応援してくれる仲間に悲しい想いをさせてしまったことのほうが、もっとつらかったです。

それでも、私の心は完全に折れることはありませんでした。なぜなら私にはいつもこの問いがあったからです。

「もしプリンスならどうするだろう?」

誹謗中傷、悪意的批判、過小評価、妨害、バッシング……。

次々と襲ってくるヘイトの中、圧倒的実力と奇想天外なアイディアでひっくり返してきたアーティスト、それがプリンスです。

しかも彼は、机上の空論ではなく、借りてきた言葉でもなく、「こう考えたらどうだろう?」と自身の哲学を記録してくれています。

もうご安心ください! 私たちにはプリンスがいます。

94,000人に嫌われたアーティスト

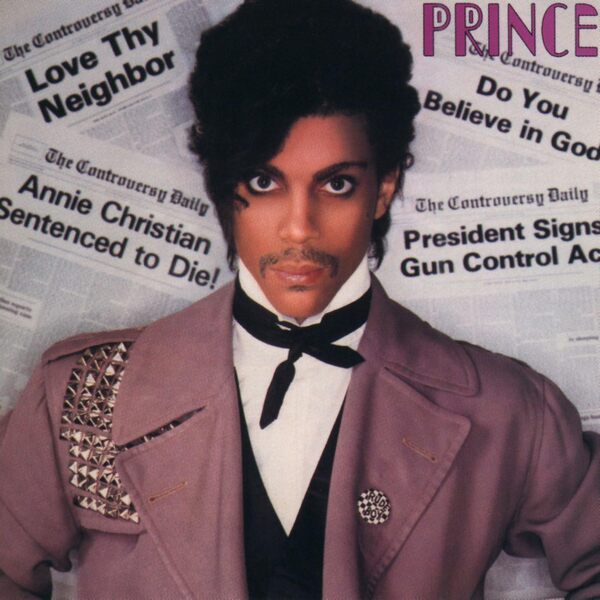

1981年10月。まだ世界的ブレイクを果たす前のプリンスは、超大御所ロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズのロサンゼルス公演の前座に起用されます。

あのロック界の伝説、ストーンズが認めた才能として大舞台に立てる。新しいファン層にもリーチできる。メディアも注目する大都市で数万人の前で演奏できる。これはもうプリンスにとって千載一遇のビッグチャンスでした。ブラック特有のリズム感とロックならではのダイナミズムを併せ持った「新しい音楽」はストーンズのファンを狂喜乱舞させる……はずでした。

ところが、94,000人の聴衆はプリンスに大ブーイングを浴びせます。さらには、ビン、缶、靴、ゴミ、野菜、フルーツ、フライドチキンが空を飛びかい、ステージに次々と投げ込まれる異常事態に。ベースにはグレープフルーツが直撃して音が狂い、プリンスにも缶が2回もろに直撃しました。遂には演奏中止に追い込まれ、プリンスは泣きながらステージを降ることに……。

現代音楽史上、もっとも狂った光景とも形容される、混沌と無秩序のステージ。あまりに酷い状況に激怒したのは、他でもないストーンズのミック・ジャガーでした。ステージに駆け上がったミックは、自分の支持者たちに向かって吐き捨てました。

「お前たちには、こいつのすごさがわからないんだ!」

ブーイングの歴史的背景

プリンスはなぜ、ここまでブーイングを浴びたのでしょうか?その背景には大きな社会問題が横たわっていました。

ひとつは人種差別です。アメリカでは白人と有色人種の交わりは長らくタブー視されており、アメリカ全土で異人種間結婚が合法となったのは1967年になってからでした。今でもハードロックといえば白人のグループを、ヒップホップといえば黒人のグループをイメージしがちなように、当時は、ロック、フォーク、カントリーなどはホワイトの音楽、ソウル、リズム&ブルース、ファンク、ヒップホップなどはブラックの音楽、といった具合で「人種」と「音楽ジャンル」がかなり強固に結びつけられていたのです。当然、白人の親は自分の子供が黒人音楽に熱狂するのを怖れることになります。

もうひとつは性差別です。ステージに上がったプリンスは、ハイヒールにロングタイツ、ビキニパンツ、フリルのついたブラウスに、トレンチコートを羽織っていました。男なのか女なのか、ストレートなのかゲイなのか、よくわからない、まるで性倒錯者のような外見です。

ロックといえば、男らしさの象徴であった時代。身長157センチの小柄な黒人が、エレキギターを激しく掻き鳴らし、甲高い声で「俺たちのロック」をやる。当時の保守的なストーンズファンにとって、プリンスは受け入れてはならない存在だったのでしょう。

人種、性別、思想、国籍、宗教、ジャンル――あらゆる壁を超越して自身の音楽を届けるためには、ヒットを出し、スターとなり、パワーを手にするしかない――ストーンズ前座事件は、プリンスを完全に覚醒させます。

「I got a lion in my pocket. And baby, he's ready to roar, yeah」

(僕のポケットにはライオンが入っている。いつでも吠える準備はできてるよ)

出典:1982年の楽曲「1999」より

自身をジャガー(ミック・ジャガー)に互する強さをもったライオンになぞらえ、自らのトラウマさえ成功ストーリーの題材とする逆転劇がここから本格化したのです。

ドタキャン事件とバッシング

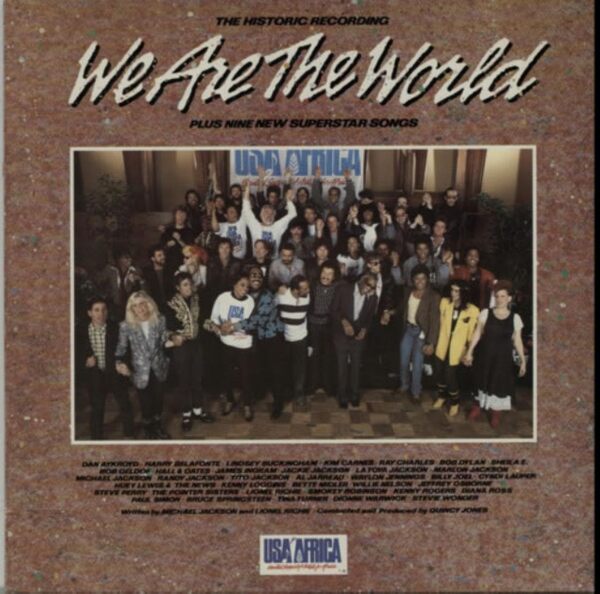

1985年、USA For Africaというプロジェクトが始動します。当時アフリカの飢餓が世界的な問題となっており、アメリカのミュージシャンたちが中心となって楽曲「We Are The World」をリレー形式でレコーディング。シングル、アルバム、グッズなどを発売して、その収益をアフリカに寄附するチャリティ活動です。

ロサンゼルスで開催されたアメリカン・ミュージック・アワード終了後、45人のミュージシャンたちがスタジオに集結。当時人気絶頂期にあったプリンスもメインボーカルのひとりとして声がかかっていました。

当時のドキュメンタリー映像も制作されていますが、右をみても、左をみても、音楽界のスターばかり。プリンスに影響を与えた側の先輩たちも多数参加しています。スティーヴィー・ワンダーはプリンスにとってのロールモデルですし、ボブ・ディランは同郷ミネソタ州出身のレジェンド。プリンスは子どもの頃からダイアナ・ロスやティナ・ターナー、レイ・チャールズ、ライオネル・リッチーのコモドアーズなどを聴いて育っています。

大ブレイクし、ビッグネームの仲間入りを果たしたプリンスにとって、先輩たちと肩を並べる絶好の機会でもありました。

しかし、プリンスは最後までスタジオに現れませんでした。いわゆるドタキャンです。この事件はすぐに知れ渡り、プリンスはバッシングの絨毯爆撃を浴びることになります。

「低身長のプリンスは他のミュージシャンと並ぶのを嫌がったのさ」

「ヤツはマイケル・ジャクソンと比べられたくなかったんだ」

「プリンスは主催者のやり方に不信感をもったの」

「あいつはエゴの塊だから、アフリカを救うつもりはなかったのさ」

いろんな人が、いろんなところで、いろんな発言をしました。外野だけならまだしも、同業の人たちまで。当時、インタビューなどで「何かを説明する」ことを極端に避けていたプリンスは、ドタキャン事件に関しても、言わせるままにしておきました。

ずっと黙秘を続けるプリンスがとった行動、それは「音楽に語らせる」でした。プリンスは新曲「Hello」をレコーディングし、シングルのB面曲として発表します。

「I tried 2 tell them that I didn't want 2 sing. But I'd gladly write a song instead.」

(僕は彼らに伝えたんだ。僕は(あの曲を)歌いたくない、でも代わりの曲ならよろこんで提供する、と)

出典:1985年の楽曲「Hello」より

この歌詞の通り、プリンスは「4 The Tears In Your Eyes」というスピリチュアルな新曲を『We Are The World』のアルバムに提供しました。バッシングや誹謗中傷に対して創造でこたえる。楽曲は今も再生され続ける。これもプリンスらしい流儀です。

10年後の真実

ドタキャン事件から10年後。1995年のアメリカンミュージックアウォードでの出来事です。

「今年は『We Are The World』10周年です、さぁ、みんなで歌いましょう!」

司会者の呼びかけから、ミュージシャンたちがステージ上で合唱する、というエンディングがありました。「We Are The World」を指揮した超大物プロデューサー、クインシー・ジョーンズを中心に会場は祝祭ムードに包まれます。

そんな中、クインシーの隣には、なんとプリンス(当時は元プリンス)の姿が!

「10年の歳月を経て、遂に因縁のWe Are The Worldを歌うのか!?」

そんな考えがよぎった次の瞬間、TV画面には我が目を疑う光景が。

「うわっ、ロリポップキャンディを舐めてるし!」

他のミュージシャンたちが肩を組んで歌う中、ステージのど真ん中でひとりキャンディをペロペロ舐めてる我らが殿下。1音たりとも歌う気なしです、この人。その様子を見かねたクインシー・ジョーンズがプリンスにマイクをさし向けると……プリンスはロリポップキャンディを口から取り出し、「これでも喰らえ」とばかりキャンディをクインシーの口につきつけました。

「おおお、やりよった、殿下!」

中継の最後、他のミュージシャンたちが手を横に振って「バイバイ」している時も、殿下だけは「ワイルドサイン」を手でつくって縦に振り、「こんなの違うぜ!」とばかりに同調圧力への違和感をハッキリと示しました。

やっぱり「歌いたくなかった」のです、プリンスは。

マイケル・ジャクソンとライオネル・リッチーが共同で作詞・作曲した「We Are The World」は、We とThe WorldがBe動詞で等しく結ばれています。それはそれで彼ら発信の楽曲としては申し分ないものです。

しかし差別、偏見、分断、同調圧力に抵抗してきたプリンスにとってのWeは「世界を変えていく意志をもった人たち」という意味合いが強いのです。

どんなに孤立しても、変人扱いされても、プリンスは「歌わない自由」を守り抜きました。

殿下、5冠王

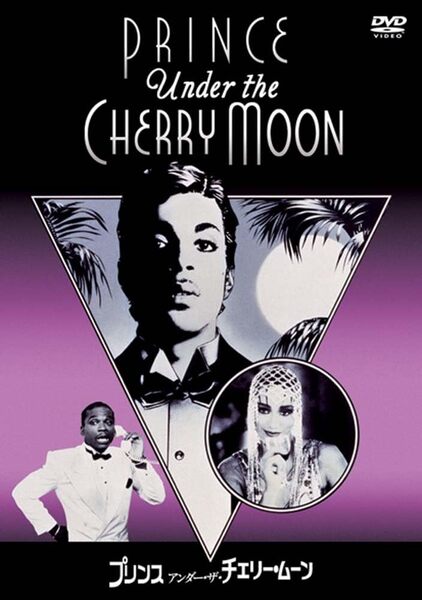

1984年に公開されたプリンス初主演映画『パープルレイン』は大ヒットを記録。プリンスはマイケル・ジャクソンと肩を並べる世界的スターとなりました。それからほとんど時間を空けることなく、プリンスは2作目の主演映画、『アンダー・ザ・チェリームーン』に取りかかります。

南フランスのニースの撮影現場では、女性監督がメガホンをとっていたのですが、監督とプリンスは度々意見が衝突し、ついには大喧嘩に発展!

「もうあなたとはやっていけないわ!」

完全にプリンスに愛想をつかした女性監督は辞意を表明し、現場を立ち去ります。

「……」

監督不在の撮影現場。さすがの殿下もこのときばかりは焦った……かと思いきや、「じゃあ僕やりまーす」とばかりに? 監督もやってしまいます。

映画主演、ミュージックビデオ監督の経験はあるものの、映画監督は素人同然のプリンス。そんな過程を経て完成した映画『アンダー・ザ・チェリームーン』ですが、

「これは映画ではない」

「プリンスがプリンスのためにつくったメロドラマ」

「極上の音楽、最低の映像」

などなど、ひたすら酷評されまくり、最低の映画におくられるラジー賞を総なめ。最低作品賞、最低主演男優賞、最低監督賞、最低助演男優賞、最低主題歌賞の5冠を達成します。

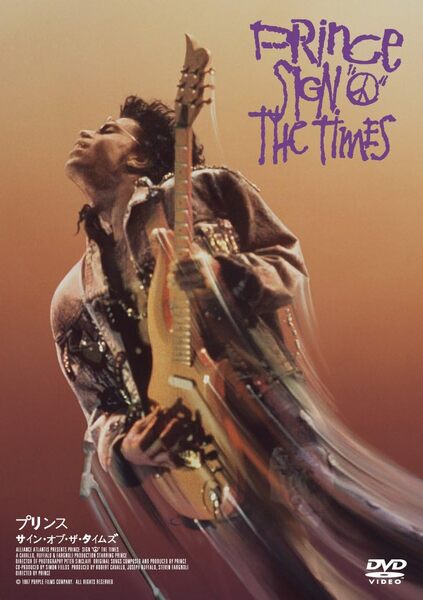

さすがの殿下も映画には懲りたようで、『アンダー・ザ・チェリー・ムーン』のあとは映画『サイン・オブ・ザ・タイムズ』と『グラフィティ・ブリッジ』を主演&監督します。(いや、全く懲りてません)

映画監督としては「?」がついたプリンスですが、プリンス・ファミリー出身でソロでも成功しているギタリスト、ジェシー・ジョンソンは、

「プリンスの映画『アンダー・ザ・チェリームーン』や『グラフィティ・ブリッジ』が失敗作って記事を読んだけど、それを書いたやつはミネアポリスの貧しい家から出た黒人が自分が主役の映画を3つも製作したら、それだけでとんでもない大成功って事を理解していない」

と、プリンスの果敢な挑戦を評価しています。たしかにミュージシャンが出演する映画や、俳優がミュージシャン役を演じる映画はありますが、ひとりのミュージシャンが映画4作を主演し、そのうち3作を監督した例はそうそうありません。

▼Prince & The Revolution - Kiss (Official Music Video)

『アンダー・ザ・チェリームーン』で使用された楽曲「KISS」は全米No.1、ローリングストーン誌が選出した「1980年代のベストソングTOP200」でも堂々の1位を獲得しました。

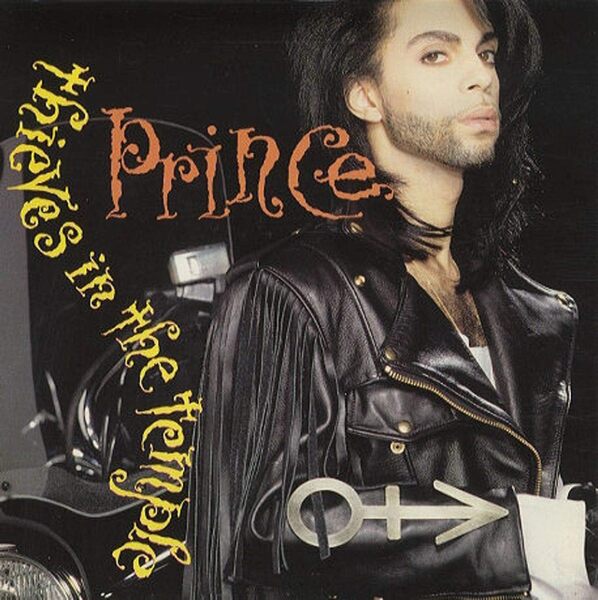

またライヴを映画として記録した『サイン・オブ・ザ・タイムズ』作品で、MTVベストステージパフォーマンス賞、ミネソタ音楽賞他を受賞、『グラフィティ・ブリッジ』の楽曲からの「シーヴス・イン・ザ・テンプル」はR&Bチャートで1位、総合でも全米6位をマークしています。

映画が失敗しても、音楽で取り返せる。音楽があるから映画という新しい領域にも出ていける。これもプリンスならではの強みでしょう。

狂の世界を走るふたり

2016年。あるひとりの若者が芸術的演技を通じて「全世界にプリンスのメッセージを伝える」という偉業をやってのけます。

その人の名は、羽生結弦。

もはや説明不要でありましょう。羽生結弦選手がショートプログラムで使用したのが、プリンスの全米No.1ヒットソング、「Let’s Go Crazy」です。

「愛する人びとよ、我々は今日ここに集った。人生というやつを生き抜くために」

教会での宣言のようなイントロで始まるこの曲は、ネガティヴな声から心を守る殿下の哲学が凝縮されています。

「And if de-elevator tries 2 bring u down. Go crazy. Punch a higher floor.」

(もしディエレベーターがキミを引きずり降ろそうとするなら、クレイジーになれ。上の階のボタンにパンチしろ!」

出典:1984年の楽曲「Let’s Go Crazy」より

辞書には載っていないde-elevatorという言葉、これはプリンスの造語です。Elevator(エレベーター)に反意を意味する接頭語deをつけて「引きずり降ろそうとする連中」を意味しています。プリンスは元々devil(悪魔)という単語を使いたかったのですが、歌詞の検閲の問題でde-elevatorという言葉を新たに創ったというわけです。

「世の中に絶望するようなこともあるけれど、そんなときこそ、高みを目指そうぜ!」と力強く響く、殿下の哲学。

▼Prince, Prince and The Revolution - Let's Go Crazy (Live in Syracuse, NY, 3/30/85)

プリンスがどこかに行ってしまった2016年4月以降、リアルタイムで彼の音楽と生きてきた私の心には、ポッカリと大きな穴が開きました。しかし羽生結弦選手がプリンスの楽曲を取りあげてくださったおかげで、少なくとも気持ちを前に向けることができました。同じく失意の底にあったプリンスファンからも、羽生選手への感謝のSNS投稿が相次ぎ、私の周りにも羽生結弦選手の大ファンになった方がたくさんいます。

かつて「嫌いなアーティスト」の常連だったプリンスは、「あの羽生結弦がリスペクトするアーティスト」になったのです。

羽生選手は「失敗で成功するためのものが見える」というプリンスの言葉について「僕は挑戦することに生きているし、失敗して、そこから強くなることに情熱を注いでいる。限界なんてないと常に思ってやっているので、すごく共感できた」と語っています。

逆風さえエネルギーとし、研鑽と創造に集中し、狂の世界をひた走り、芸術にまで高める。プリンスと羽生結弦選手、ふたりの芸術を通じた会話が聴こえてくるようです。

そんな羽生選手が生まれ育った杜の都、仙台。プリンスも1989年、2002年の2回、仙台公演を行っていて、羽生選手と同じ景色を目にしています。2002年のZEPP仙台公演はプリンスの来日公演史上最少キャパでの「オールスタンディング・ライヴ」でした。まるでシークレットギグのようなプライベート感あふれる雰囲気の中、スタートからエンディングまでフルスロットルで駆け抜けた演奏は、全国各地から集結したファンの間でも伝説として語り継がれています。

ラッキーなことに、私はオフの時間を仙台市内でプリンスのバンドメンバーと一緒に過ごしました。レコードストアでCDを探したり、ご家族へのお土産を買いに行ったり、居酒屋で東北の美味いものを堪能したり……。中でも、宮城県美術館でのアート鑑賞は印象深い時間でした。サックス、フルート担当のエリック・リーズは「日本の芸術に触れてインスピレーションを受けた」と述べており、仙台はバンドメンバーにとっても想い出深い土地となったようです。

たったひとり氷上に降り立ち、あらゆる重荷から解き放たれたように宙を舞う羽生結弦選手と、たったひとり時代の空気に立ち向かい、バリアを壊してきたプリンス。どちらも「超越」をみせてくれる芸術家です。

「我々が築かなくてはならない。心なく破壊する人たちの代わりに、何かを生み出す力を」

出典:1988年の楽曲「Dance On」より

羽生結弦という若き変革者の進軍を、そして彼のことを我々(We)と呼べる希望を、プリンスは心から喜び、上の階から全力で応援しているのではないでしょうか?

▼Hello (12'' Extended Remix)

【二重作 拓也(ふたえさく・たくや)】1973年福岡県北九州市生まれ。リングドクター、チームドクター、スポーツ医学の臨床経験から「格闘技医学」を提唱。進化形として「パフォーマンス医学」を追求している。『プリンスの言葉』、英語版『Words Of Prince』、『Words Of Prince Deluxe Edition』はAmazon.comのソウル部門でベストセラー1位を獲得。最新刊は『可能性にアクセスするパフォーマンス医学(星海社)』

Xアカウント @takuyafutaesaku

Facebook https://www.facebook.com/takuya.futaesaku/

【プリンス・ロジャース・ネルソン】1958年6月7日-2016年4月21日 米国ミネアポリス出身 ミュージシャン、ソングライター、プロデューサー、ダンサー、俳優、映画監督。レコーディングされた楽曲は2,000曲を超える、唯一無二のミュージシャン。

Official Website prince.com

Instagram instagram.com/prince

【他の推し活記事】

・ファーストコンタクト、『When Doves Cry』の衝撃

・“かつてプリンスと呼ばれたアーティスト”を知っていますか?

・藤井風さんのアジアツアー、タイに行ってきました!!

・藤井風さんファンの聖地、岡山県里庄町を巡ってきました!!