「そうそう、こういう製品が欲しかった!」。そう思った人も多いはず。

マランツが5月27日に発表した「MODEL M1」は、HDMI入力とネットワーク機能を持つコンパクトな一体型オーディオシステムだ。さまざまなスピーカーとつないで利用できるアンプ内蔵型のネットワークプレーヤー。幅22cm以下というサイズは一般的なHi-Fiオーディオのコンポと比べて半分のサイズ。小柄で上質なブックシェルフ型スピーカーと組み合わせて、かっこよく決めたいと思わせる製品だ!!

10年かけてClass-Dアンプの世界を深めてきたマランツ

製品の特徴に入る前に、開発背景を軽く紹介する。アナログ再生の時代から連綿と続くHi-Fiオーディオの世界だが、その伝統と歴史を築いてきたものと言えば、やはりフルサイズの単品コンポだ。マランツの場合、Hi-Fi製品では幅440mm程度のサイズが基本となっている。

単品コンポの世界では様々なブランド、様々なシリーズの製品を組み合わせてシステムを作る。そのためには、ある程度幅は揃っていたほうがいい。これまでもLPジャケットに近い350mm幅、かつてのシステムコンポで人気があった275mm幅、さらにはそれよりさらに小型の幅220mm以下の製品もあった。

しかし実情はなんやかんやで、いまもフルサイズのコンポが主流だ。このサイズにだいたい落ち着いてしまうのは、必要な規模のアナログ回路を収め、いい音を得るには「最低限必要なサイズだったから」という意味もあるだろう。

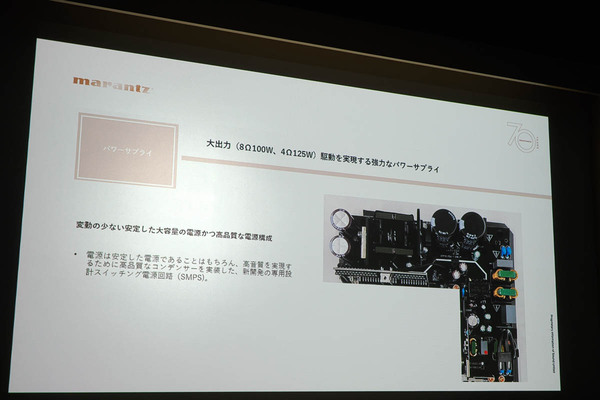

しかし近年、その事情が少し変わってきた。Class-Dアンプの高品質化が進んでいるからだ。Class-DはAB級などのアナログアンプと比べて電力効率が高く、小型化もしやすい。つまり、回路規模の小さな基板や小型の電源を組み合わせつつ高音質を狙うことが可能になってきた。

マランツも「HD-AMP1」(2015年)以降、約10年をかけて、Class-Dアンプの品質アップに取り組んできた。

オランダHypexのNcoreモジュールを使用したHD-AMP1は、その後に登場するフラッグシップ機「PM-10」(2017年)を見すえた布石でもあったそうだ。ちなみに、PM-10は途中2度の延期を経て5年間で開発を完了。その延期の理由は音質の向上が必要であるという判断からだったそうだ。

マランツは現在もプレミアムクラスの製品でClass-Dアンプを採用している。同時に省スペース化を進め、現行の「MODEL 30」(2020年)なども投入している。これらの機種が搭載するのはHypexのClass-Dアンプモジュールだが、昨年の「AMP 10」(16ch)では、デンマークのICEPowerと共同開発したオリジナルアンプモジュールも採用している。

HEOSを中核にスマホとも相性のいい機能を

MODEL M1は、約10年に渡って積み重ねてきたこれらのノウハウを用いつつ、Hi-Fiシステムをどこまで省スペース化できるかに挑戦した製品である。これが「場所を選ばない本格Hi-Fi」という“魅力あふれる提案”につながった。一般家庭のリビングにあるごく普通の棚におけるほど省サイズで、テレビの横に置いても邪魔にならない本格Hi-Fiとしての活用も訴求している。

オーディオ再生機能は、デノン・マランツ製品が共通に用いる「HEOSモジュール」を中心に据えたものになっている。仕様的には「MODEL 40n」に迫る多機能となっている。

ネットワーク再生が可能で、スマホアプリからの操作にも対応。Amazon Musicなど音楽ストリーミングサービス、NASに保存したハイレゾ音源の再生などが可能だ。入出力端子もミニマムながら必要十分で、HDMI入力(eARC)に加え、LINE入力、光デジタル入力、Bluetooth、USBメモリー入力、サブウーファー出力なども持つ。デジタル入力は最大192kHz/24bitのPCMと最大5.6MHzのDSDに対応している。

なお、本体にRCセンサーは付いているが、リモコンは付属しない。スマホからHEOSアプリで操作するのが基本となる。テレビとHDMI接続した場合は、CEC(HDMIコントロール)を利用してテレビリモコンと連動した音量調節ができる。また、リモコン端子はテレビリモコンの赤外線コードを読み取って動作させられる。さらに、学習機能も持つので、なかなかディープに使いこなせそうだ。

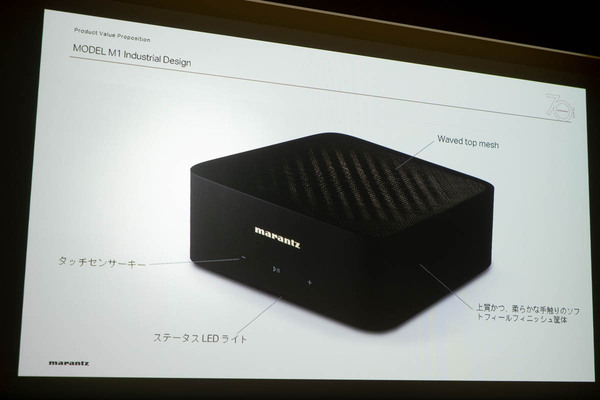

オーディオとしての合理性も持った斬新なデザイン

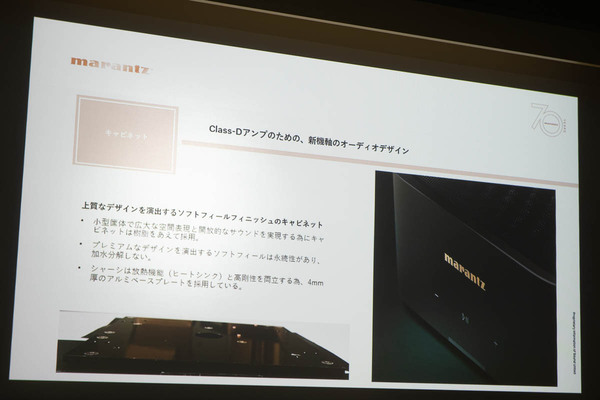

コスメティックデザインにも配慮。筐体はClass-Dアンプを前提に作られている。いままでのアナログアンプとは全く異なるサイズ感で、高音質を追究できる設計(オーディオデザイン)を追究したという。全体の質感はマット。上部にある波状のメッシュが印象的だ。この天板はMODEL 30など、マランツの新プレミアムデザインの意匠(フロントパネルのサイド)とも親和性が高く、見る角度によって風合いが変わる質感が特徴的だ。フロントにはタッチセンサーを備え、機器の状態をLEDで確認できる。

MODEL M1の筐体は、放熱にも配慮して多くの穴を開けた樹脂としている。底部にはベースプレートとして、4mm厚のアルミ板を置き、メッシュ形状の天面は放熱性に優れた非磁性体のステンレス素材にしている。

一般的なアナログアンプでは、基板をスチールの鋼板などの金属フレームで囲うのが普通だ。しかし、鋼板は磁性体なので、外部の電磁波をシールドするにはいいが、Class-Dアンプとの相性には注意が必要だ。スイッチングアンプから出るノイズが筐体内部で反射し、干渉しやすくなるためだ(PM-10など上位機種の天板には、高額だが非磁性体のアルミ素材が用いられている)。

筐体は開口部も広く取っており、広大な空間表現にもつながっているという。底面にも穴は多く、下側から空気を取り込み、煙突効果で上部に放熱する仕組みだ。この穴の近くに電源を置くことで、その温度管理にも配慮した構造だ。

これらは「マランツ流のオーディオサイエンスの結晶」であると自信を示す。