本記事はソラコムが提供する「SORACOM公式ブログ」に掲載された「真のIoTはこれだったのか? もう1つの基調講演で安川CTOが問いかける」を再編集したものです。

目次

8年前から「つなぎ続けてきた」ソラコム大規模なデータ分析のニーズに応える「SORACOM Query」

既設のカメラを「IoTの目」に 転送サービス「SORACOM Relay」

NB-IoTで地上網も、衛星網も利用可能 Skylo CEOも登壇

モノ同士がフラットにつながる世界 そのアプローチの先は混沌だった

本来実現したかったIoTへ 鍵はAI

本記事は、ASCII.jp(株式会社角川アスキー総合研究所)に掲載された記事より転載/再編集したものです。

元記事:https://ascii.jp/elem/000/004/146/4146814/ 文:大谷イビサ

2023年7月6日に開催されたイベントのレポートです。

国内最大のIoTイベント「SORACOM Discovery 2023」の2日目は対面開催。午後の基調講演は安川健太CTOが登壇し、データ活用、生成AI、衛星通信、ソラカメなど、午前中の基調講演で説明したトピックとサービスをより深く掘り下げる。その上で、今のIoTは果たして真のIoTなのかという自問とともに、AIを活用すべき理由について持論を披露した。

8年前から「つなぎ続けてきた」ソラコム

現地開催で行なわれたSORACOM Discovry 2023の2日目、午前中の基調講演を深掘りする形で行なわれたのがソラコムCTO 安川健太氏の「つながる未来のその先に AIと“真のIoT”」と題されたもう1つの基調講演だ。

タイトルにある“真のIoT”とはなにか? 安川氏は「IoTとはなにか? これをきちんと説明できる人は世の中にはいなくて、それぞれにいろいろなバックグラウンドを持ちながら使っている言葉だと思います」と語る。そんな安川氏にとってのIoTとは、人とモノが有機的につながり、お互い連携しあって、よりよい世界を実現していくというものだという。「世界中の人とモノをつなぎ、共鳴する世界へ」。これを実現するため、2015年に立ち上げたのがソラコムだ。

SORACOMのプラットフォームはデバイスとクラウドの間で、デバイスの制約や管理、通信回線、セキュリティ、クラウドの構築と連携など、さまざまなIoTの課題を解決する。最初にリリースしたSORACOM Airはクラウドコネクティビティを提供し、APIやWebコンソールで回線を自在に管理できる。

そして、同時にリリースされたSORACOM Beamでは、メタデータ付与やプロトコル変換などを提供するデータ転送支援サービス。「まずデータ通信量を大きく削減できるし、SORACOM側でいったん受け取ってから送るので、テスト用から本番用にサーバーを切り替えることもできる」と安川氏。玉川氏の基調講演で取り上げられた通り、Google IoT Coreのようなサービス終了でも、デバイスをいじることなく、別のサービスに切り替えることができる。通信サービスであるSOARACOM Airとは明らかに異なるベクトルでソラコムの次の方向性を示した記念すべきサービスだと改めて思う。

こうして通信も、デバイスも、カバーするサービスを最初に出したおかげで、ユーザーからの支持を得たソラコムは、「Working Backwards From The Customer」を掲げ、顧客の声から逆算してサービスを作り続ける。クラウドへの接続を容易にするSORACOM Funnel、クラウド上のFaaSを呼び出せるSORACOM Funk、データ保存や可視化を実現するSORACOM Harvest、SORACOM Lagoon、データ形式をクラウドで使いやすいように変換するSORACOM Orbitなどのサービスだ。

その他、クラウドとデバイスを安全につなぐためのVPG(Virtual Pribvate Gateway)、VPCとつなげるSORACOM Cannal、インターネット上からSORACOMにつなげるSORACOM Arcなどもリリース。2週間に1回のペースで新機能や機能改善を続け、サービス開始から8年で、昨年末には500万回線を突破した。

大規模なデータ分析のニーズに応える「SORACOM Query」

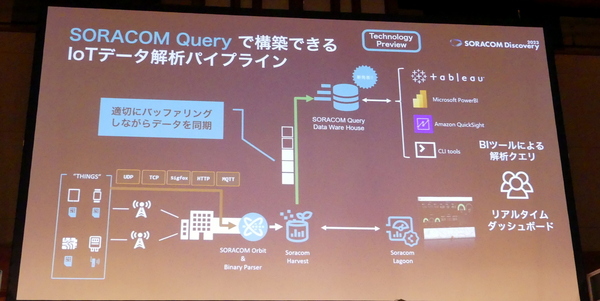

こうして顧客の声を元にサービスを作ってきたソラコムが、次のニーズとして考えているのがIoTデータの収集と分析だ。安川氏に紹介を受けたソラコム シニアソフトウェアエンジニアの川上大喜氏が登壇し、大規模なIoTデータの収集と分析について説明した。

川上氏は、大量のFleet(IoTデバイス)を持つユーザーから、「データを集めて、可視化しても、表面的な分析しか得られない」「本格的なデータ解析には専用のDWH(データウェアハウス)が必要になり、その運用に課題がある」という声が上がっていることを紹介した。

これまでソラコムはデータを収集するSORACOM Harvestや可視化を可能にするSORACOM Lagoonなどのサービスを提供し、リアルタイムなデータの可視化やアラートのニーズに応えてきたが、大量のデータ、複雑な解析には向いていないという弱点があった。もちろん、専用のDWHやBIを利用する方法もあるが、構築や運用にスキルが必要になるほか、データ発生から利用までタイムラグが生じるという課題があった。DWHは大量のデータを整理整頓することではじめて性能を発揮できるため、逐次保存するだけでは複雑・大規模な分析には向かない。「ここらへんの課題を解消するには、工夫と努力が必要だった」と川上氏は語る。

今回テクノロジープレビューとしてリリースされた「SORACOM Query」は、こうしたデータ分析基盤をソラコムがサービスとして用意する。IoTデバイスはいつものようにSORACOMプラットフォームにデータを送信すれば、ソラコム側がユーザーの定義したスキーマでAWSのAmazon Redshiftにデータを格納してくれる。DWHへのデータ書き込みはソラコム側が適宜バッファリングさせながら同期を行なってくれるため、面倒な設定や運用は必要ない。ユーザーはソラコムのDHWに対して直接SQLクエリを送信してもいいし、TableauやPowerBI、Amazon QuickSightなどのBIツールで分析を行なってもよい。

川上氏は、大気汚染の把握やデバイスの位置トラッキングなど大規模なデータ分析を例にしたデモ動画を披露。見たい情報に対して直接クエリを投げたり、バッチ処理的に定点で状態を把握したり、BIツールを用いたリッチな分析を行なうことも可能。テクノロジープレビュー期間は無料で利用できるという。

既設のカメラを「IoTの目」に 転送サービス「SORACOM Relay」

IoTの可能性を追求してきたソラコムだが、世界にはもともとつながっていないモノやコトは数多く存在する。むしろつながっているモノの方が少ない。こうしたモノやコトの状態を映像で把握するのに用いられるのがカメラだ。ソラコムでは、安価なATOM Cam 2などを使って簡単に利用できるソラカメ(SORACOM Cloud Camera Services)の提供を開始しており、すでに多くのユーザーが利用している。「店舗の監視や混雑度のチェックなどで使ったり、建物の入退室管理、工場の設備点検など、いろいろな場面で使ってもらっている」と安川氏は語る。

一方で、世の中にはすでに多くのカメラが設置されているわけで、これらのカメラをそのままIoTにも流用できれば、導入のハードルは一気に下がる。しかし、これらのカメラは、インターネットに接続されず、ローカルのみで利用されることも多い。「むしろインターネットにつないでしまうと悪意のあるユーザーに映像が漏えいしてしまうかもしれない」(安川氏)とのことで、多くのカメラがデフォルトのパスワードで運用され、インターネットに野放図に解放されているという。

こうして「既存のカメラを安心、安全に、クラウドにつなげないか?」という課題に向き合ったメディア転送サービスが「SOARCOM Relay」になる。既存のIPカメラとSORACOM Relayを組み合わせると、監視カメラの動画をクラウド側に転送できる。具体的にはサービスを開始すると、映像を取得するためのワーカーが立ち上がり、カメラへの動画リクエストやクラウドへの転送までを行なう。SOARAOCM Harvest Files、Amazon Kinesis Video Stream、Amazon S3など、いったんクラウド側にデータを持ってきてしまえば、再生も分析も思うがままだ。

安川氏は、「基調講演でやってはいけないと言われるライブデモ(笑)」として、展示会場に設置されたカメラの映像をSORACOM Relayで転送した様子を披露。クラウドにアップロードされた動画では、顔を検知し、プライバシー対策のマスク処理まで行なっている。「これをカメラでやろうとすると、ここに大きな投資が必要になってしまいますけど、SORACOM Relayでクラウドに送ってしまえば、複雑な演算も自由自在に行なえる」と安川氏は指摘。「既存のカメラが『IoTの目になる日は近い」と語る。

NB-IoTで地上網も、衛星網も利用可能 Skylo CEOも登壇

続いて話題はコネクティビティに移る。現在、SORACOMのIoTプラットフォームへの接続には、5G、LTE、LTE-M、Sigfoxなどを用いたSORACOM Airによる通信に加え、インターネット越しにセキュアなリンクを構築できるSORACOM Arcが利用できる。

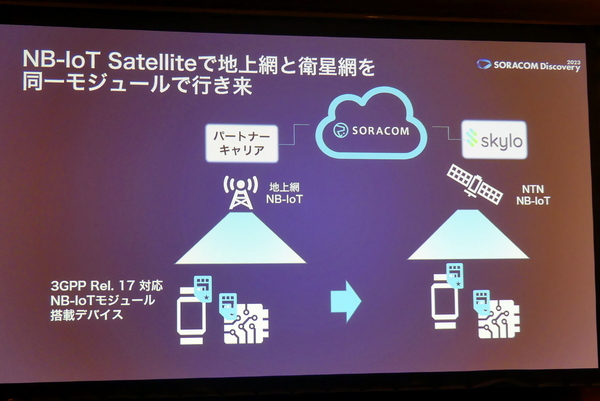

そして最近サポートされるようになったのが衛星通信だ。ソラコムは「STARLINK BUSINESSキット」の再販を発表しており、通信環境のないところでも、SORACOM Arcの仮想SIMとStarlinkの衛星を介して、SORACOMサービスにアクセスできるようになった。そして、衛星メッセージングサービスのパートナーとして、昨年発表されたAstorcastに加え、今年はSkylo(スカイロ)との提携も発表した。

SkyloではNB-IoT標準的なモジュールで、地上網も、衛星網でも利用できるため、衛星通信用のアンテナやモジュールは不要だ。「通信環境がまったくないテキサスの砂漠にあるガスタンクの残量をモニタリングしたいとか、国立公園の電気設備をチェックできる」と安川氏。普段はNB-IoTを用い、通信環境がない場合は衛星回線に切り替えればよいので、ハードウェアやモジュールの設計が必要ない点が大きいという。

サプライズで登壇した米Skylo Technologiesのパース(Parthsarathi“Parth”Trivedi)CEOは、「衛星通信はつねに重要な技術で、農業や海運、運搬などでのニーズは非常に高いが、いつも問題になるのは衛星通信のモジュールのコストだった」と指摘する。これに対して、Skyloはクアルコム、ソニー、クイックテルなど提携ベンダーの通信モジュール、3GPP Rel.17に対応した同社のファームウェアを組み合わせることで、衛星通信も利用できるとアピールした。

パースCEOは「ソラコムと私たちは共通のビジョンを持っている。私の理解が正しければ、ソラコムのソラは宇宙の意味。宇宙からサービスを提供するSkyloと似ている」と語り、ソラコムとのパートナーシップを歓迎した。

モノ同士がフラットにつながる世界 そのアプローチの先は混沌だった

最後、安川氏がテーマとしたトピックは「世界中の人とモノをつなぎ、共鳴する世界へ」のうち、「共鳴する」という部分。「つながるところまではだいぶ実現したが、共鳴するとはどういうことなのか」と安川氏は聴衆に問いかける。

過去を振り返れば、IoTやユビキタスなどの言葉が使われ始めた頃、想定していたのはモノがもっとフラットにつながることだった。モノ同士が直接連携したり、集まったデータから恩恵を受けたりといったことを想定していたため、IPv6のような広大なアドレス空間の利用へと議論が進んだという。

しかし、実際にそのアプローチの先にあった世界は実は混沌だった。監視カメラが悪用されたり、デバイスが乗っ取られ、ボットネットに参加させられたり、データが漏えいしたりといった事態だ。そのため、ソラコムが実現してきたのは知性とロジックを持つクラウドにデバイスを直結させるシステム。セキュリティの高くないインターネットはあくまでオプションという扱いだった。

セキュアな閉域網であるSORACOM AirやArcを利用すれば、通信の傍受は不可能だ。SORACOMプラットフォームはファイアウォールで守られており、ユーザーのシステムとも閉域網で通信されているので、攻撃できない。また、外からの傍受への耐タンパ性が高く、IMEIロックがかかったデバイスから認証情報を取得するのも難しい。ソラコムを利用すれば、それだけでセキュアなIoTシステムを構築できるのだ。

一方で、本来想定されていたIoTとは組織やドメインを超えてモノ同士が連携し合う世界。「全然悪い意味ではないけど、これではインターネット of Thingsではなく、イントラネット of Thingsじゃないかなと最近よく思う」と安川氏は語る。

ソラコムがこれまで実現してきたクラウドとデバイスのセキュアなIoTは一つの理想型かもしれない。しかし、当初描いていたのは監視カメラで混雑を検知したら、車が渋滞を避けてルーティングしたり、工事現場の映像を見ながら、建機が掘る方向を判断したり、異なるシステムやデバイス同士が連携して、価値を出すことのはず。まさに「共鳴する」世界だ。

本来実現したかったIoTへ 鍵はAI

これを実現するためには安川氏は、やはり安心かつプライバシーに配慮したデータの共有、大規模データの保存とスケーラブルにクエリする仕組み、そしてAIや生成AIの利用などが鍵になると指摘。この取り組みの1つとして、プリンシパルエンジニアの松井基勝氏がソラコムにおける生成AIへの取り組みについて披露した。

ソラコムは従業員の福利厚生サービスとしてChatGPTの利用料金を補助している。ChatGPTとIoTをテーマにしたセミナーを開催したり、SlackでChatGPTのボットを運用したり、利用に関してはかなり前のめりだ。また、ソラコムのドキュメントを元に技術的な質問に回答してくれるボットも稼働し、ユーザーにも開放されるという。

ここまでChatGPTやLLMが実用的なのであれば、蓄積されているデータでの洞察も可能なのではないかということで生まれたのが、「SOARACOM Harvest Data Intelligence」になる。文字通り、SOARACOM Harvest Dataで用意されたボタンを押せば、傾向や異常値チューニングしたプロンプトが選択でき、数秒で回答が戻ってくる。「データの内容についての類推はけっこうできる。簡単に利用できるにしては、かなり有用なインサイトが得られるので、ぜひご活用いただきたい」と松井氏は語る。

安川氏は生成AIとIoTの可能性について、「アノニマイズやフィルターを自動化したり、異なるデータを共通フォーマットに変換することまで、自動化できるのかもしれない。こうしたことが積み重ねられていくことで、先ほど話したようなよりよいデバイスの連携ができる世界が見えてくる」と語る。本来のIoTの実現に向けて超えなければならないさまざまな壁も、今のAIのテクノロジーをもってすれば、超えることができるのでは?という意見表明であろう。

最後、安川氏はIoT×AI、LLMなどの活用を模索していく東大の松尾研究所との共同ラボ「IoT× GenAI Lab」について改めてアピール。「アカデミックなリサーチをするつもりはなく、お客さまのデータでなにかできるかもしれないというプロフェッショナルサービスやプロトタイプの取り組み。もしここにIoT×AIを適用していったらいいのではというお客さまは、ぜひいっしょにお話しできればと思っています」と安川氏。顧客やパートナーとの共創こそが目指す世界を実現できるとアピールし、基調講演を終えた。

■関連サイト

投稿 真のIoTはこれだったのか? もう1つの基調講演で安川CTOが問いかける は SORACOM公式ブログ に最初に表示されました。

この連載の記事

-

第401回

デジタル

IoTの基礎知識から実務を網羅した一冊「IoTの知識地図」 ― 見どころ解説 -

第400回

デジタル

USB型LTEデバイス「Soracom Onyx」向け、防水・防塵アンテナセットの販売開始 -

第399回

デジタル

クラウド型カメラの新たな使い方を提案!ソラカメの新機能「ライブ視聴見放題」ご紹介 -

第398回

デジタル

見える化、監視の次は? ソラコムが考える製造業IoTのメリットと課題 -

第397回

デジタル

Make a Global Impact as a Technical Writer at Soracom -

第396回

デジタル

SORACOM LTE-M Button powered by AWSの移行受付を開始、SPSアワード 2023の表彰を発表 takuyaのほぼ週刊ソラコム 04/01-04/14 -

第395回

デジタル

SORACOMの新機能開発の舞台裏 ― お客様の声からリリースまでの道のり -

第394回

デジタル

動画で分かる!SORACOM Lagoon 3への移行の手順 -

第393回

デジタル

ソラカメ運用管理をより簡単に!アクセス権限設定テンプレートのご紹介 -

第392回

デジタル

生成AIによる「ブログの原稿作り」手順やプロンプトを公開