連載750回に引き続き、12月14日の“AI Everywhere”イベントから、今度は第5世代Xeon ScalableことEmerald Rapidsの詳細を説明しよう。

Emerald RapidsにはXCC、MCC、LCCの3種類が存在する

まずダイの構成から。発表記事にもあるように、64コアで2タイルのXCC(eXtreme Core Count)と32コアで1タイルのMCC(Medium Core Count)、それと20コアで1タイルのEE LCC(Energy Efficient Low Core Count)の3種類が存在する。ここで問題になるのがMCCである。

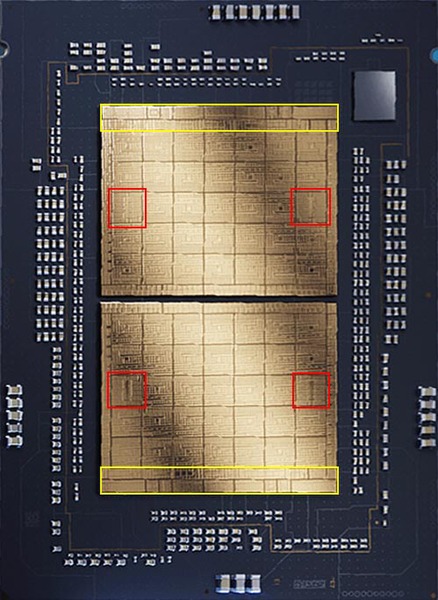

まず順を追って説明すると、XCCは32コア×2なわけだが、上の画像にある右側のパッケージ写真を切り抜いて縦横補正を掛けたのが下の画像だ。

タイルの中は7×5=35個のブロックと、その上下に大きなエリアがある。そして赤枠のブロックだけ中央に縦線が入っており、他のブロックと様相が異なる。おそらくこれがDDR5のI/Fブロックと考えられる。

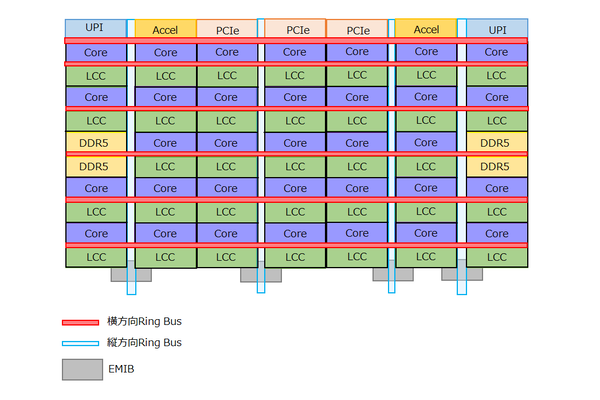

逆にPCIeやアクセラレーターらしきものは35個のブロックには見当たらない。ここから考えると、XCCのタイルは下図のような構造になっていると推定される。

このタイルを2つ用意し、片方を180度ひっくり返して接続することで、2タイルのXCCが完成するわけだ。このXCCのTileは連載715回でも推定した通り、25.2×30.9mmで778.7mm2という巨大なものになる。

ちなみにこの計算ではCPU+3次キャッシュのブロックが33個という計算になるが、それをアクセラレーターに割り振っている感じもしない。おそらくだが33個分のCPU+3次キャッシュのブロックが用意され、うち1つは冗長ブロックに割り当てているのだと思われる。

実際これだけ大きなダイサイズだと、冗長ブロックを用意しないと歩留まりがかなり悪くなりそうだからだ。ちなみにこのタイルを2つつなげると以下の構造になると考えられる。

- CPU/3次キャッシュブロック×66(うち2つは冗長ブロック)

- メモリーコントローラー×4(おのおの2ch)

- PCIe/CXL×6(うち1つはPCH接続用のDMIに割り当て)

- UPU×4

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ