システムの状態がわかるスマホ大の液晶を搭載しPCIe Gen5 SSDもそのまま使える最高級マザー「Z790 AORUS XTREME X」をレビュー

PCI Express Gen5のSSDにも負けない特製ヒートシンク

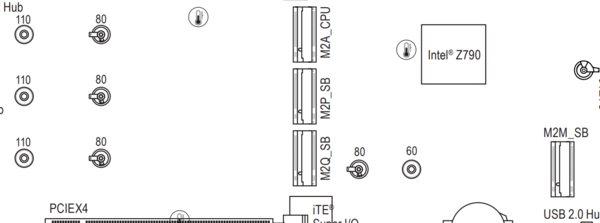

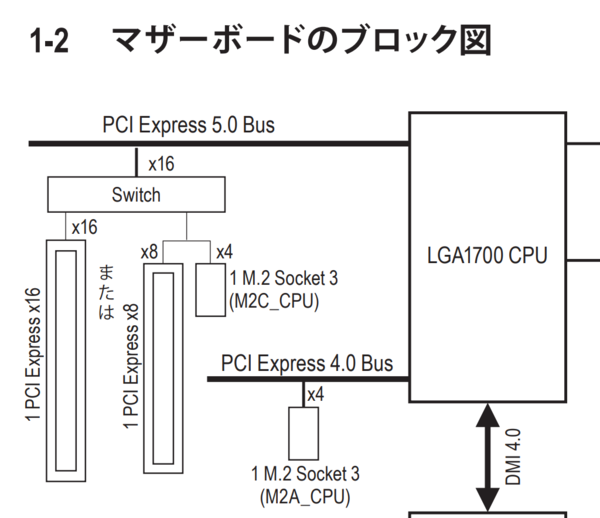

ストレージ、特にM.2周りの仕様や冷却もZ790 AORUS XTREME Xの注目すべきポイントだ。合計で5本のM.2スロットを備えているが、最もCPUに近いM.2スロットはPCI Express Gen5対応。Coreプロセッサー(第14世代)においてもCPU直結のM.2はGen4までの対応だが、本製品の場合GPU用の16レーンを分割する形で実装している。

ゆえにこのスロットを使用する際は(Gen5でなくても)GPUとの接続は8レーンに制限されるが、現行GPUではx8でもx16に対して性能的なハンデは「ほぼ」ないため描画性能を気にせず使っていける。インテル製CPUを使いつつ、PCI Express Gen5対応の最速SSDと強力なGPUの両方を活かしたい場合は要注目だ。

Z790 AORUS XTREME Xのマニュアルから引用。CPUに一番近いM.2スロット(M2C_CPU)はビデオカード用のPCI Express Gen5の16レーンを分割して実装されるため、M2C_CPUを使う際はビデオカード側が強制的にx8モードで動作する

残る4本のM.2スロットに関してはすべてPCI Express Gen4接続となるが、CPUに一番近いx16スロット直下のものはCPU直結、それ以外の3本はPCHを経由して接続される。CPU直結のM.2スロットがビデオカードの熱で炙られやすい場所にあるのは少々残念だ。他社製マザーではM.2をライザーカード化したり、メモリースロットの横に設置する手法が採用されている例もあるが、コストや実装面積などの問題から除外したと考えられる。

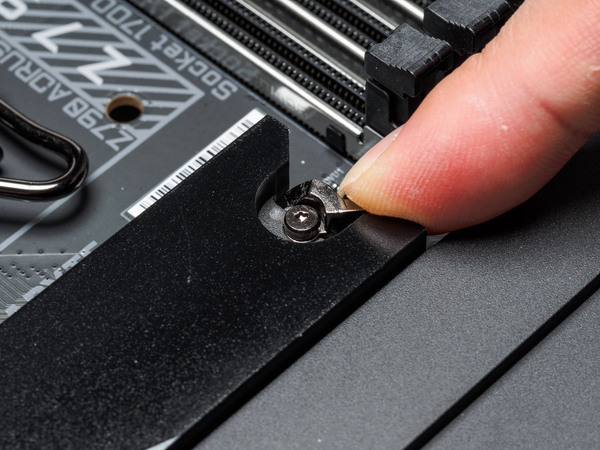

強力なSSDを使うならSSDの発熱問題がついて回るが、その点においてもZ790 AORUS XTREME Xはしっかりと対策してある。全M.2スロットは肉厚の専用ヒートシンクを使い、SSDの裏面も冷やせるようにサーマルパッド+メタルプレートが配置されている。

さらにすべてのM.2のヒートシンクやM.2のモジュールはレバー式のロック機構が組み込まれており、取り付けや取り外しに細いドライバーや小さいネジと格闘する必要はない。そのうえ、ヒートシンクを適切な位置に設置するためのガイドピンが端に立っているため、それを目標にヒートシンクを置くだけで正しい場所にピタッと設置できるという気配りも最高だ。

M.2のヒートシンクをすべて外した状態。一番CPUに近いM.2はGen5対応で、それ以外はGen4対応となる。どのM.2にも裏面冷却用の金属プレートとサーマルパッドが貼られているのは非常に好感度が高い。ちなみに下側4本のヒートシンクは1枚板、かつワンタッチで外れる

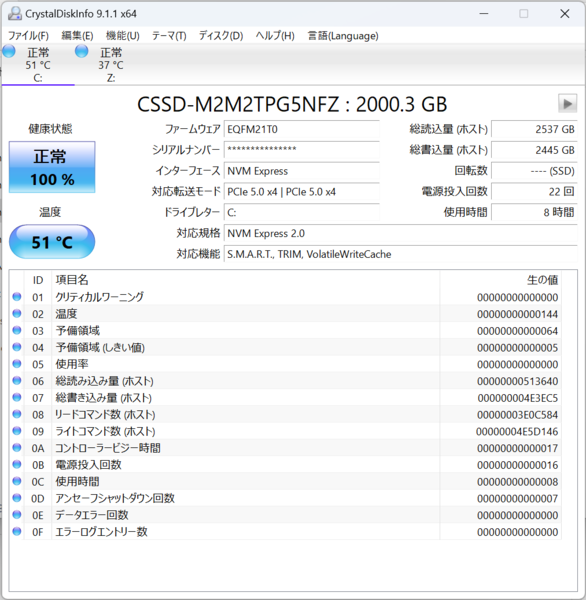

だがPCI Express Gen5接続のSSDは発熱量が非常に多く、単なる板状のヒートシンクではまず冷やしきれない。特にリード・ライトが集中するとSSDがサーマルスロットリングを起こす可能性がある。そこでZ790 AORUS XTREME XにはGen5接続のSSD対策として、特製ヒートシンク「M.2 Thermal Guard XTREME」が同梱されている。

これは2本のヒートパイプとM.2スロット上空に幅約120mm×高さ約60mmのヒートシンクのブロックを組み合わせ、標準のM.2用ヒートシンクと交換して利用する。そのため一部の大型空冷クーラーが利用できなくなる可能性が出てくるが、SSDの温度を大きく下げることが期待できる。

PCI Express Gen5接続のSSDを使うのであれば、同梱されているM.2 Thermal Guard XTREMEを活用した方がいい。ベース部分の大きさは標準のヒートシンクと同じだが、その上空をヒートシンクで満たすという極めてストレートな解決方法だ

ただ今回の検証用個体ではヒートシンク裏面のサーマルパッドがやや硬めで、かつSSD表面との密着が甘い印象があった。無論SSDごとに微妙な違いがあるため、あくまで今回の検証個体ではこうだったという話にとどめておきたいが、実際に使って接触が甘いようであればサーマルパッドを交換した方がいいだろう。

今回のテスト用サンプルでは、SSDとサーマルパッドの密着が微妙に足りないようで、SSD表面に実装されたチップの痕跡が辛うじて判別できる程度だった(矢印)。SSD表面に放熱用シールが貼ってあることを前提に安全側に振ったのかもしれないが、もう少し密着感が欲しかったところだ。サーマルパッドは硬めで、少々押しても凹むことはないが、指紋はつく

ソフト面に関しては少々不満な点もある

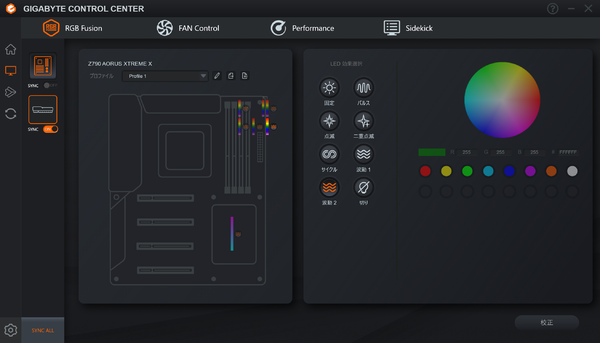

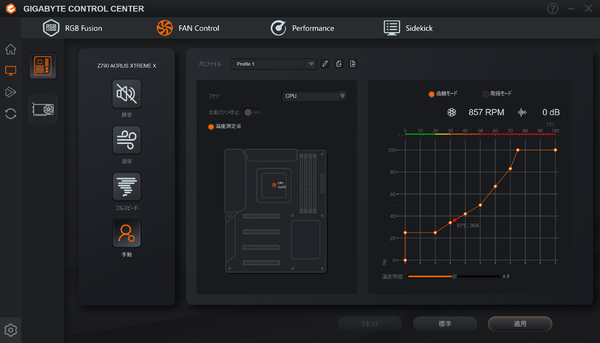

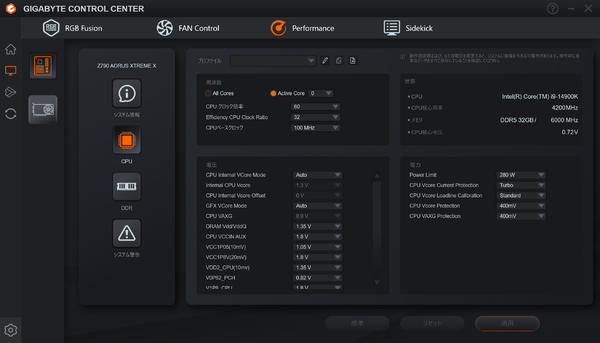

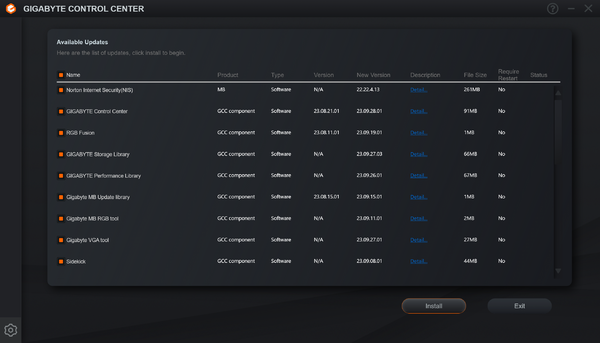

ソフト面に関してはこれまでのGIGABYTEマザーと大差はない。GIGABYTEマザーの場合統合ユーティリティーとしてGCCこと「GIGABYTE CONTROL CENTER」があり、ここでRGB LEDの発光制御から簡単なオーバークロック(OC)、ファンの回転数調整、さらにドライバーやユーティリティーの一括ダウンロードとインストールなどを行なえる。今時のマザーなのでWindows 11をインストールした直後のなにもない状態からでもLANのドライバーを導入してGCCを入れ、そこからマザーに関連するデバイスドライバーを一括導入してくれる。手間をかけたくない人は導入するといいだろう。

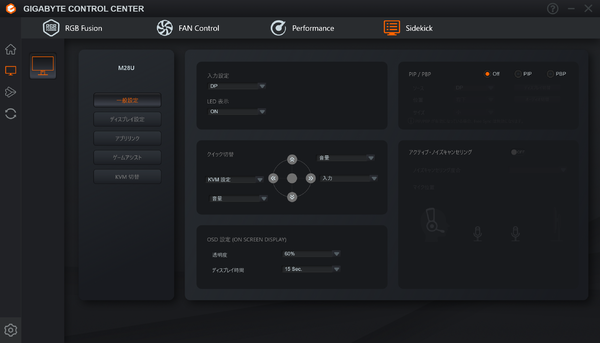

USBケーブルで接続できるGIGABYTE製のディスプレー(この場合は4K144Hz対応の「M28U」)がある場合は、GCC上からOSDを経由せずに直接設定を変更できる。GCCに設定変更ツール「Sidekick」を統合している

マザーのデバイスドライバーやGCCを一括導入できる機能も備える。ただZ790 AORUS XTREME Xを買うような自作PC上級者がこの機能を使うかというと、かなり怪しい。少なくともこのクラスのマザーを今買うような人はNortonをいきなり入れるようなことはしないと思われるので、項目の選定はもう少し練ってほしいところだ

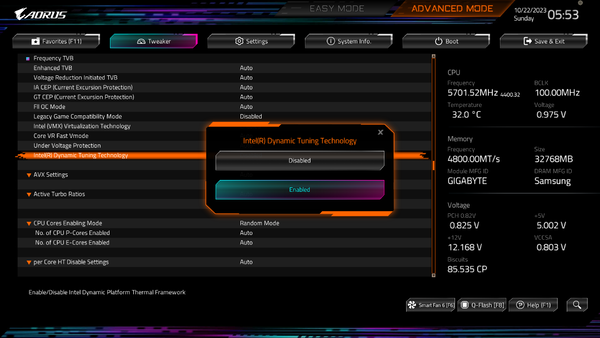

今回Z790 AORUS XTREME Xをテストしていて気になったのは、ゲームのパフォーマンスを大幅にアップさせるというAPOこと「Intel Application Performance Optimizer」が現行執筆時点(10月末)ではまだ利用できなかったという点だ。APOについては筆者の第14世代Coreプロセッサーレビューをご一読していただくとして、APOを使うにはBIOSでの有効化とDTT(Intel Dynamic Tuning Technology)のドライバー導入が必要になる。

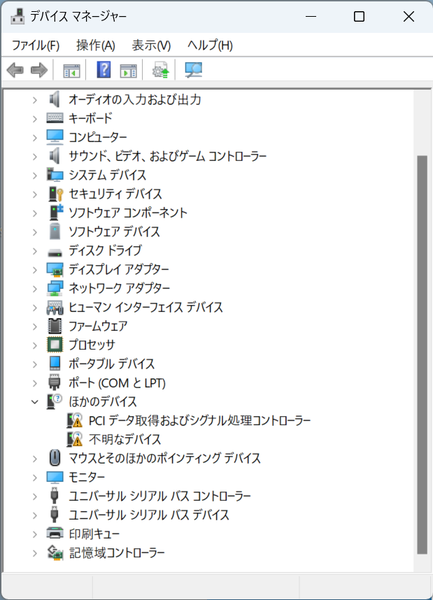

Z790 AORUS XTREME Xの場合前者は問題なく有効化できるが、肝心のドライバーがまだない。前述のGCCを使うことでドライバー導入が可能かと思っていたが、原稿提出時点までに確認できなかった。DTTドライバーはインテルではなく各マザーメーカーが提供するため時間がかかっていると思われる。APOが対応するゲームはまだ少ないから良いが、このあたりの早急な改善を期待したい。