まつもとあつしの「メディア維新を行く」 第80回

【前編】西田宗千佳×まつもとあつし対談~『レイヤー構造』で考察し直す動画視聴行動

日本ではYouTubeが地上波1チャンネル分の価値を持つ

2023年01月14日 15時00分更新

<後編はこちら>

サブスクの選別が始まった

2022年に開催された日本アニメーション学会 産業研究部会主催のイベント「Z世代の動画視聴――配信と倍速再生の実際」から、「ITジャーナリスト西田宗千佳×まつもとあつし対談」を前後編でお届けします。

三省堂が選んだ「今年の新語2022」にて『タイパ(タイムパフォーマンス)』が大賞を獲り、早送りで動画を見る若者の存在がクローズアップされる昨今、ユーザーの動画視聴行動にはどのような変化が起こっているのでしょうか?

◆

まつもと はじめに西田宗千佳さんから「『レイヤー構造』で考察し直す動画視聴行動」というお話をいただき、その後ディスカッションに入りたいと思います。

西田 よろしくお願いします。まず、私のほうから簡単な講演をさせていただきたいと思います。

本題に入る前にみなさんと目線合わせのようなことをしておきたいな、というのが1つの目的です。目線を合わせる、とはどういうことかと言うと、日本と世界で動画はどのように見られているのかを、あらためてビジネス視点的にまとめておきたいな、というのが私の意図です。

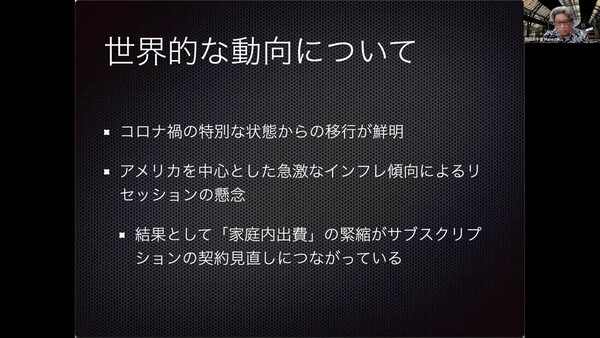

最初に、動画配信ビジネスの世界的な動向についてまとめておきたいと思います。現状、まだ日本では感染拡大が続いていたりしますけれども、世界規模で見ますと――特に正確に言うと先進国ですが――コロナ禍による特別な状況からの移行がかなり鮮明になってきました。すなわち、家の中に閉じこもるのではなく通常の行動に戻ろう、が基本になっています。

じゃあそれは良いことばかりなのかと言うと、そうでもなく。アメリカを中心に為替の影響もありますし、労働状況の変化もあって急速なインフレ傾向が進んでいます。2022年の後半から2023年にかけて景気減退、いわゆるリセッションの状態に入るのではないかという危惧がかなり深刻なものとして企業のなかで語られるようになっています。

このような話が明確に話されるようになったのは2022年の春くらいからだと理解しているんですけれども、結果として家庭内出費に対しての緊縮が世界中で起き始めていて、そのことがサブスクリプション、いわゆる定額サービス契約の見直しにつながっているのは間違いないと思います。

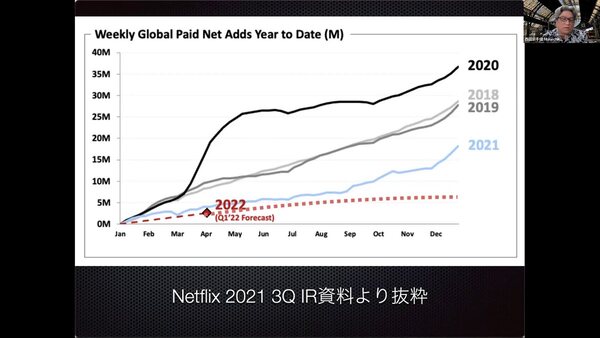

コロナ禍がどれだけ異常な状況であったかというのを示すのが次のグラフです。このグラフは、Netflixが2021年Q3のIR資料のなかで示している有料会員の伸びのグラフです。見ていただければわかるように、2020年、コロナ禍に入ってから一気に伸びているんですね。

一方で、この2020年の急増の影響を受けて2021年と2022年はユーザーの伸びが沈むのではないかと考えられていました。すなわち、ここ数年間の映像配信の伸びは世界的に見てかなり需要の先食いだったんじゃないかという話があるわけです。

ただ、ポイントなのは2021年の予測では同じように伸びるんじゃないかと思われていたのが、実際には伸びずフラットになってきているんじゃないかという懸念が出ていること。だからこそ、Netflixの世界全体での売上、有料会員数というものが減少に転じている、と。

まあ、フラットな状況になったと考えられている、というところです。すなわちこれは海外で競争が激化しているんじゃないかという話になるわけですけれども、それはその通りなんです。

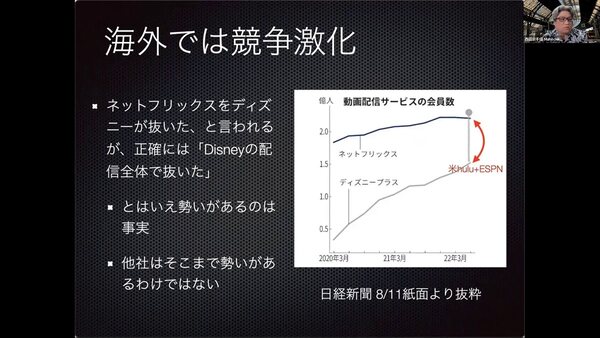

ただ、これは後でもう少しデータを見ますが、実は劇的に伸びているのはDisney+くらいなんですよね。先日、ニュースでDisney+の会員数がNetflixを抜いたという話があるんですけれども、これはかなり誤解されて伝わっていまして、Disney+の会員数がNetflixを抜いたわけではないんですね。

正確に言いますと、アメリカのHuluと――ご存知の通り、日本のHuluとは経営母体が違うので別物として考えないといけないんですけれども――スポーツチャンネルのESPN、そしてDisney+の会員数を合算すると2億人を超えたので、Netflixを抜いた、という話になっているですね。

アメリカにおいてHuluとESPNは、老舗の映像配信としてユーザー数、視聴時間ともに非常に大きなサービスです。その2つが、急速に伸びているDisney+とくっついたからNetflixを超えたという話になるのであって、未だトップはNetflixで、Disney+が追いかけているという状況に変わりはありません。

先ほど言いましたように、リセッションの傾向からサブスクリプションの見直しが進んでいます。ですからDisney+などが伸びてNetflixを脅かしている状況というよりは、全体がブレーキを踏んでいる中でDisney+だけが伸びていて、結果としてDisney+ 対 Netflixという状況になっている、というような言い方をしたほうが良いのかなと思っています。

この連載の記事

-

第104回

ビジネス

日本アニメの輸出産業化には“品質の向上よりも安定”が必要だ -

第103回

ビジネス

『第七王子』のEDクレジットを見ると、なぜ日本アニメの未来がわかるのか -

第102回

ビジネス

70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -

第101回

ビジネス

アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -

第100回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -

第99回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -

第98回

ビジネス

生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? -

第97回

ビジネス

生成AIへの違和感と私たちはどう向き合うべき? AI倫理の基本書の訳者はこう考える -

第96回

ビジネス

AIとWeb3が日本の音楽業界を次世代に進化させる -

第95回

ビジネス

なぜ日本の音楽業界は(海外のように)ストリーミングでV字回復しないのか? -

第94回

ビジネス

縦読みマンガにはノベルゲーム的な楽しさがある――ジャンプTOON 浅田統括編集長に聞いた - この連載の一覧へ