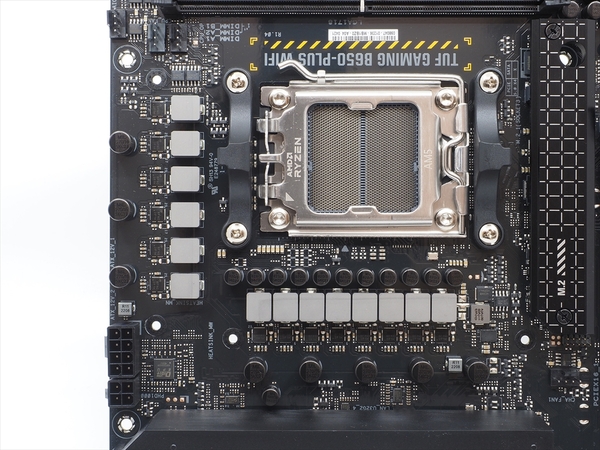

まずはVRM設計に注目だ

パフォーマンスという点で説明しよう。たとえば、マザーボード以外のパーツが同じだったとして、ROGとTUF Gaming、PRIMEのマザーボードを換えてパフォーマンスを計測してもベンチマークにはほとんど差が出ない。

ただし、厳密には多少の差が生じる。CPUのブーストの最大クロックや持続時間は、冷却性能や、電力の余裕が関わっているためだ。もちろん大きく影響するのはCPUクーラーや電源ユニット、そして冷却に関わるケースファン……などとなるが、最後の最後、わずかな差というところでマザーボード設計も関わってくる場合がある。

CPUにもっとも近い電源回路はマザーボード上のVRM(Voltage Regulator Module)だ。VRMを構成する部品は、PWMコントローラー、MOSFET、チョーク、コンデンサー(キャパシター)など。場合によってはPWMコントローラーとMOSFETの間にフェーズダブラーを用いることもある。

VRMは半導体なので、電流が流れれば発熱する。チップが異なれば発熱の度合い(変換効率)にも差が出てくる。こうしたところで、先のブーストにおける最大クロックや持続時間にわずかな差が生じる可能性は大いにある。

たとえば、VRMを部品単位で見ると、高効率で高レスポンス、低発熱で長寿命な部品ほどよい。そしてもちろん、良い部品ほど高価だ。また、フェーズ数が増えれば部品点数も増えるので、それもやはり高価になる要因だ。

高級なマザーボードでは良い部品を使えるし、大きな電力マージンを持たせられる。コスパが重視されるモデルでは価格と信頼性のバランスを取った設計になるため、ハイエンドモデルとエントリーモデルではこうしたところで差が生まれる。

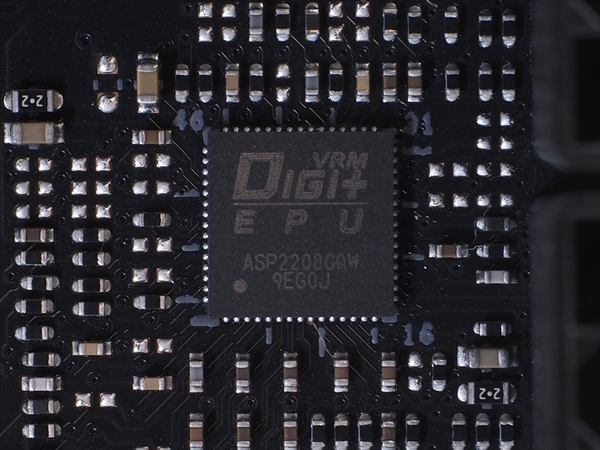

PWMコントローラーは、ASUSのマザーボードでは同社製の「Digi+VRM」が採用されている。いくつかのバージョンがあるが、スペックまでは公開されていない。ただ、マザーボードのフェーズ数や駆動方式を追っていけば、ある程度推測できる。

フェーズ構成にしても、PWMコントローラーとMOSFETの関係を1対1のダイレクト駆動とするのか、フェーズダブラーを介して1対2とするのか、フェーズダブラーなしで1対2とする回路を組むのかなど、いくつか設計手法がある。

現在、ハイエンドモデルはフェーズ数の増加傾向により、ダイレクト駆動方式が難しくなってきている。ほとんどのモデルが、フェーズダブラーを介して1対2とする方法か、あるいはフェーズダブラーなしで1対2とする方法を採用している。もちろんここでもコストと性能が関わってくる。

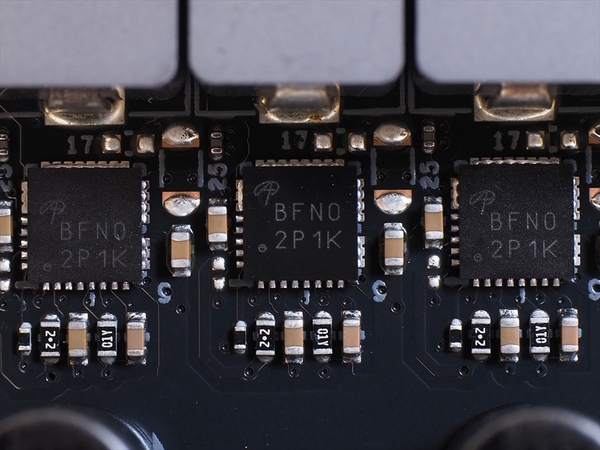

MOSFETも、今はDrMOSや、より高機能化したSmart Power Stage(SPS)がトレンドだ。DrMOSは、ハイサイドとローサイドのMOSFETとドライバーチップを1パッケージ化したもの。一方、SPSはDrMOSをベースに温度センサーや電力センサーなども統合される。

たとえば、マザーボードユーティリティーのステータス監視ツールを使った時、MOSFETの温度まで見ることができるマザーボードは(温度センサーを追加していないかぎり)SPS採用、それ以外はDrMOSか通常のMOSFET。VRMヒートシンクを外して1チップならSPSかDrMOS、2チップ構成なら通常のMOSFETといった判断ができる。

ほかにも、たとえば何層の基板(PCB)を使うかといったところもグレードによって異なる。コスパ重視のモデルでは6層など、上は8層や10層……と増えていく。特にPCI Express(PCIe) 5.0世代は、信号の安定性向上のために層の多いPCBを採用する傾向にある。

また、VRMを冷やすヒートシンクの違いもまた大きい。外見から、ROGのものがもっとも大きく、次いでTUF Gaming、そしてPRIMEといった順であるのがわかるだろう。

また、上位チップセットのハイエンドマザーボードなどでは、CPUソケットの左辺、上辺のヒートシンクをヒートパイプによって結んで熱輸送を行なっているものもある。Mini-ITXなどヒートシンクの大型化が難しいモデルでは、小径ファンを搭載したアクティブクーリングを採用しているものもある。