筆者は青眼鏡同好会メンバー

筆者は、友人と「青眼鏡同好会」という秘密結社を作っています。今のところ、メンバーはマジシャンだけ。

参加資格は当初、「青いレンズ(青く染色したレンズ)のメガネを持っていること」だけでしたが、マジックのタネやシカケが会話のテーマになることが多いので、「会話の内容を外にもらさない」という条件が加わり、秘密結社に昇格しました。決して、世界征服など、反社会的なたくらみをしているわけではありません。

筆者が愛用する歴代の青眼鏡はすべてレイバンのフレーム

そんな筆者ですが、「ニコン眼鏡史上最高の老眼対策レンズ」というものがあると知り、さっそくメガネを作りに行ってきました。当然、青いレンズです。この連載ではいつものことですが、もちろん自腹。

ニコン100周年を記念したレンズ

ニコン・エシロール社が「ニコン眼鏡史上最高の老眼対策レンズ」と説明するレンズが、「センチュリーAI」シリーズ。ユーザーのライフスタイルに合わせて、オーダーメイドでレンズを設計する、同社の最高峰モデルです。

「ニコン100周年を記念し、最新鋭の技術と英知を集結させ、プロ仕様の見え心地を実現」したとのこと。公式サイトを見ると(究極の老眼対策レンズ|センチュリーAIシリーズ)、「クラフツマンシップが光るオーダーメイドレンズの最高峰」などのフレーズなどが並び、期待が増します。

南青山にある直営店、ニコンメガネに「青いレンズが作れるか?」を問い合わせ、予約を入れてショップに向かいました。

最先端の検査・測定器、WAC700とVISION-R800

ショップを訪れると、まず目につくのがガラスに囲われた部屋にある最先端の検査・測定器の「WAC700」と「VISION-R800」。この組み合わせは、日本ではここだけだそう。

検査・測定器のWAC700(中央)とVISION-R800(奥の部屋)

WAC700は、あごを乗せて視力を解析する機器。VISION-R800は、メガネの度数を測るのに使うフォロプターと呼ばれる機器です。これらの機器を使用し、オペレーターと一緒に見え方を確認しながらレンズを設計していきます。

さらに、検査するスペースと、オペレーターがいる部屋をガラスで仕切る「リモート視力検査」と呼ばれる方式を採用。オペレーターからの検査の指示や、見え具合を調整する会話などを、非接触で実現しています。

ソーシャルディスタンスに気を使う現代では、この方式は安心できる配慮かもしれません。筆者は、見えないところに人にいられると不安を覚えるので、とてもリラックスして検査できました。

オペレーターによると、筆者は左右度数差が強く、メガネをかけると違和感があるタイプ。たしかに長くメガネをかけていると、スマホでメールを読むときなどに、文字のにじみや目の疲れを強く感じます。

今回作るセンチュリーAIでは、左右度数差がある人がレンズをかけたときに感じる違和感を抑え、裸眼のような見え心地をめざす「プリズム・チューニング」により解消。違和感がなく、長時間でも疲れにくい快適な視界を実現してくれるのだとか。

マジックみたいなスタンドミラー

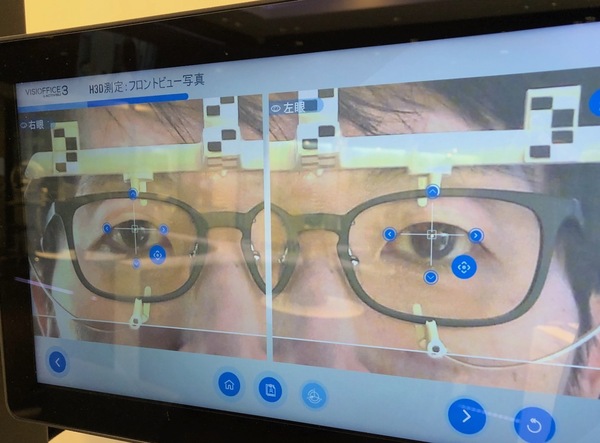

驚いたのは、測定ルームから反対側のフレームが並べられたコーナーにある、「ビジオフィス3」という測定器。

普通の姿見に見えますが、カメラが内蔵されている測定器、ビジオフィス3

最初、フレーム試着用の姿見だと思っていましたが、鏡の奥に上下に移動するカメラが隠れていて、選んだフレームと筆者の目の空間的な位置、「フェイス・プロフィール」を測定する機器だそう。まるでマジックの道具のようです。

フレームと眼球の距離や角度を測定する「フェイス・プロフィール」

たしかに、メガネはフレームごとにレンズと目の角度や距離が違うはず。そうした空間的な位置を、3次元で測定してピッタリに調整してくれます。

レンズのパターンは5つから選ぶ

メガネのレンズのタイプは、「遠近」や「中近」など、自分のライフスタイルに合わせるのが一般的です。しかし、筆者は遠くも見るし、中距離も見るし、近くも見ます。これまでは、なかなか自分に合ったレンズタイプを選べませんでした。

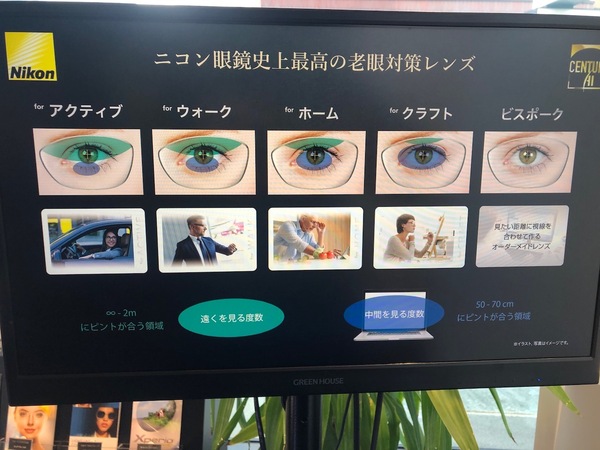

センチュリーAIでは、生活シーンに合わせた見え心地が選べる、5つのタイプが用意されています。

レンズの緑が遠く、青が中間をみる度数

今回提案されたのは、車の運転や旅行などに向いた「アクティブ」、もしくは電車移動やショッピングに向いた「ウォーク」。

他にも、室内で過ごしやすい「ホーム」、手元が快適に見える「クラフト」、一定距離を長時間見るための「ビスポーク」などのタイプがあります。

筆者は仕事で、手に持ったトランプの数字も見るし、お客さんの顔を覚えるのも重要なので「ウォーク」を選択しました。

1週間ほどで出来上がり、その日の仕事から実際にかけてみました。軽いフレームを選んだせいか、着け心地はかけているのを忘れるほどの快適さ。見え心地は、裸眼に近い自然さです。マジックの本番前は本を読みながら待つことも多いのですが、小さな文字もとてもよく見えます。

青眼鏡のルーツ、子供の頃あこがれたミラクルトランプ

冒頭で紹介した「青眼鏡同好会」ですが、よく「どうして青いメガネなの?」と質問されます。そのルーツは、子供の頃のマジックグッズにあります。

当時、任天堂は、花札やトランプのメーカーとして知られていて、青いメガネをかけた少年がマジックで観客の選んだカードをズバリと当てる「ミラクル・トランプ」のCMが流れていました。

1972年に販売された任天堂のミラクル・トランプ

ご想像の通り、青いメガネをかけることでトランプの裏側から表の数字とマークがわかるのがタネです。しかし、大人になった今にして思うと、マジックのタネを全国放送で流すって、なかなかスゴイ会社だなあ……と思う次第です。

ちなみに、古い愛蔵品を鑑定してくれる某有名番組に出演の依頼をもらったとき、このミラクル・トランプを思い出とともに提案してみました。しかし、「鑑定価格が安すぎる」という理由からか、話が流れてしまったのはいい思い出です。

そんな裏話があっての「青眼鏡同好会」。次に会合があったときに、今回の青い「センチュリーAI」を仲間に自慢しようとたくらんでいます。

前田知洋(まえだ ともひろ)

東京電機大学卒。卒業論文は人工知能(エキスパートシステム)。少人数の観客に対して至近距離で演じる“クロースアップ・マジシャン”の一人者。プライムタイムの特別番組をはじめ、100以上のテレビ番組やTVCMに出演。LVMH(モエ ヘネシー・ルイヴィトン)グループ企業から、ブランド・アンバサダーに任命されたほか、歴代の総理大臣をはじめ、各国大使、財界人にマジックを披露。海外での出演も多く、チャールズ英国王もメンバーである The Magic Circle Londonのゴールドスターメンバー。

著書に『知的な距離感』(かんき出版)、『人を動かす秘密のことば』(日本実業出版社)、『芸術を創る脳』(共著、東京大学出版会)、『新入社員に贈る一冊』(共著、日本経団連出版)ほかがある。

この連載の記事

-

第217回

デジタル

マジシャンがフィッシング詐欺の手口を解説 重要なのは「いつ、どのタイミングでウソがバレるか」 -

第216回

デジタル

秘密基地感がある! 我が家にミニダクトがある生活 -

第215回

デジタル

自宅でレーザーによる「金属の切断」「金属の着色」「サビ取り」にチャレンジしてみた -

第214回

デジタル

レーザー刻印機を使った「金属に刻印」にハマっています -

第213回

デジタル

24万円を払ったのに音沙汰なし? レーザー機器の個人輸入が大変だった -

第212回

デジタル

マジシャンがSquareでキャッシュレス決済を導入してみた -

第211回

ゲーム・ホビー

防災に便利な折りたたみ式ナイフのススメ -

第210回

デジタル

深夜の防犯用に「Ring Indoor Cam」を設置したら、アレが写っていました -

第209回

デジタル

プレゼンやウェブレッスンに便利なウェブカメラ「BenQ ideaCam S1」 -

第208回

ゲーム・ホビー

ファンタジー世界のような美しい紋様と輝き ダマスカス鋼+アバロンシェルのキッチンナイフ -

第207回

デジタル

「Dell S2722QC」は自分にとってストレスなく、気分が良くなるディスプレー - この連載の一覧へ