実現の課題は組織と人材 DXを進めるべく、今なにをすべきか?

LINE AI、ヤンマー、東芝が考えるDXの形 updataDX22の基調講演レポート

2022年12月02日 09時00分更新

トップの意識を上げ、現場を巻き込む ヤンマーのDX推進

2人目のゲストは、ヤンマーホールディングスの取締役 CDO 奥山博史氏。まずはヤンマーと奥山氏の経歴を披露する。

トラクターで知られるヤンマーの創業は110年前。重労働にあえいでいた農家の役に立てばということで創業者が事業をスタートさせ、1933年には農耕具に搭載できる小型ディーゼルエンジンを世界で初めて実用化させている。以降、さまざまな技術革新を進め、現在は農業機械、船舶、建機、発電機までの最終製品まで手がけている。

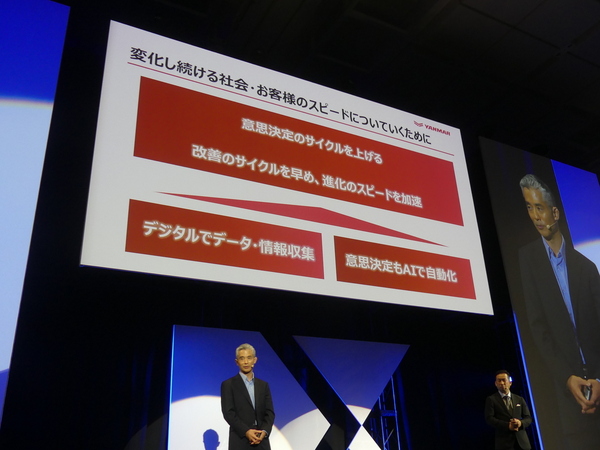

こうしたヤンマーグループにおいて、CDOとしてデジタルの活用を進めるのが奥山氏の役割だ。田中氏は聴衆を代表して、ヤンマーが会社としてデジタルに挑戦する理由を聞くと、奥山氏は「デジタルは目的ではない。デジタルでしか提供できない価値を増やしていくこと」と語る。そのためには変化し続ける顧客の要望をきちんと収集し、その要望に対してヤンマー自体も変化しなければならない。「状況把握とそれに基づく意思決定のサイクルのスピードを究極的に上げていくこと」と奥山氏は語る。

ヤンマーの場合、CDOのような役職も創設され、経営陣のデジタルへの意識は高いという。しかし、従来は社内の基幹システムもバラバラで、さまざまなデータをつなげてみることができないという課題があった。「たとえば、機械にトラブルがあったとき、該当の機械がどの工場でどのように作ってきたのが、どのサプライヤーからの部品を使っているのか、トレースするのがすごく難しかった。対応するのに時間がかかっていた」と奥山氏は説明する。そのため、基幹システムの統合を進めつつ、複数の基幹システムからのデータをBIツールで統合し、ダッシュボードで見える化しようとした。

しかし、課題になったのは現場だ。現場からは『Excelの方が速い』とか、『新しいツールは勉強できない』という声が出てくるわけだ。これに対して、奥山氏は現場に足を運んで、デジタル化の効果や会社の方向性を丁寧に説明し、IT部門に向けても基幹システムのデータはあくまで参照するだけという説明で不安を解消したという。「お客様のことを一番わかっているのは、やっぱり現場の方。現場の方ではないと、本当に役に立つテーマや提案は思いつかない」と奥山氏。

組織としても、本社のデジタル推進部署、情報システム部のみならず、現場でデジタル化に関心を持つユーザーを掘り起こし、コミュニティ化しようとしている。「実は現場でひっそりとデジタルを駆使している人がいるのですが、残念ながら一人で完結してしまっている。これは上司に『業務と関係ないことするな』と怒られるからです」と奥山氏。こうした日の目の当らなかったデジタル人材予備軍に光を当て、情報共有や学びあう場を作ったところ、すでに100~150人の規模に膨れ上がっているという。「大きい会社だと、部署から1~2名という指名制でやりがちだが、上から言われた状態で動かすのは難しい」(奥山氏。

奥山氏は、冒頭に田中氏が提示したDXの課題に対して、「トップダウンとボトムアップ、両方からアプローチすれば、文化と人材の課題を解決できるのでは?」と提案する。ヤンマーは初めて2年間で「歯車が動き出した」という状態。トランスフォーメーションは時間がかかるので、地道にやっていくしかないというのが感想。「この取り組みってジャーニーで、明確な終わりはない。つねに試行錯誤を繰り返しながら進めいかないと」と奥山氏。自発的に動くデジタル人材予備軍をきちんと見つけ、社内で評価される体制を構築するのが、DX成功への近道なのかもしれない。

われわれはデータがあって、初めてCO2の削減ができる

最後、圧巻とも言えるビジョナリーなセッションでDXの未来像を見せてくれたのは、東芝 取締役 代表執行役社長 CEOの島田太郎氏。カーボンニュートラルや量子技術まで包含した東芝の取り組むDXについて説明した。

まずはカーボンニュートラルの話。コロナ渦で二酸化炭素は7~8%減ったものの、毎年これをやらなければ2050年にカーボンニュートラルを達成できない。では、どうすべきか?ということで、島田氏が引き合いに出したのは、インドの経済学者であり、アジア初のノーベル経済学賞の受賞者であるアマルティア・セン氏の言葉。セン氏はベンガル飢饉のときに食料自体があったことを示し、「飢饉が生じるのは食糧供給が不足するからではなく、食料を手に入れる手段や権利を失うからである」と唱えた。島田氏は、「われわれはデータがあって初めてCO2の削減ができる」と語る。

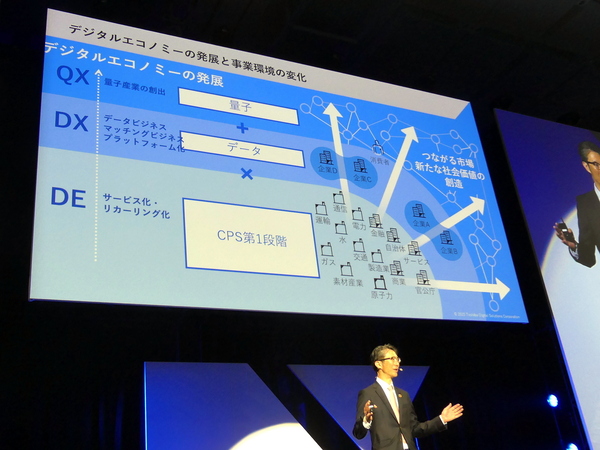

デジタルあってのデータということで、東芝もDXを推進している。「日本の企業の課題はDXの定義があいまいなこと」と指摘する島田氏。その点、東芝はDXの定義を明確にし、スモールスタートで展開し、中期計画では巨大な金額をプランとして載せる。「東芝のDXの定義はプラットフォーマーになること」と島田氏は語る。なぜなら世界的に成功しているGAFAはプラットフォーム企業だからだ。

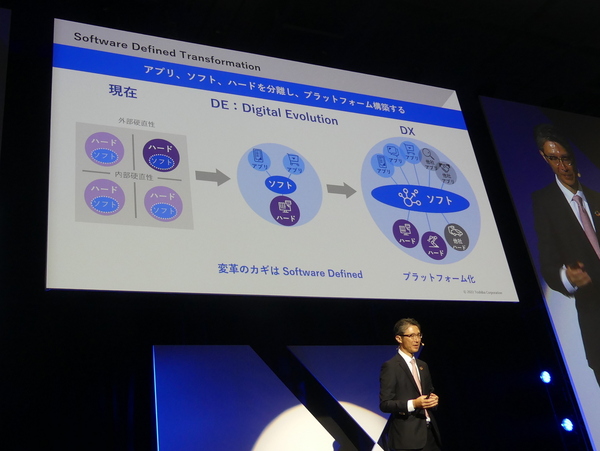

東芝ではDXの手前にDEという段階がある。DE(Digital Evolution)は現在のお客さまの仕事を東芝が肩代わりするというリカーリング&サブスクモデルを指すという。一方、DXはDEから得たデータで、今までまったく違う顧客を開拓する。「Googleマップはユーザーから1円ももらっていないのに、まったく別のところからお金を得ている」(島田氏)。提供価値を受けるユーザーと、お金を得る企業を意図的にずらし、全体の収益を向上させる。これを実現するには、ソフト、ハード、アプリを分離し、Software-Definedで管理するプラットフォームを構築することが必要になるという。

島田氏は具体例を挙げる。たとえば、郵便区分機という装置で読めない住所は今まで人手で解読するしかなかった。これを同社の高精度なOCRで読みとり、さらに読み取り分だけを従量課金制で顧客から利用料をもらう。「今までは郵便区分機を納めたら、仕事は終わりだった。でも、これからは納めた後の方が儲かるようになる」(島田氏)。こうした取り組みは、東芝ですでに100以上進行中だという。