親なら知っておきたい人気スマホアプリの裏側と安全設定 第194回

親子間ルールを決めていない家庭も

小中学生の15%「SNSはよく使うけど公開範囲は設定できない」

2022年11月22日 10時00分更新

高頻度に利用するが公開範囲制限ができない子も

小中学生のスマホ所持率、SNS利用率が上がり続けている。では、SNSの使いこなしは向上しているのだろうか。NTTドコモモバイル社会研究所の「2021年親と子の調査」(2021年11月)を見ていこう。

SNSをうまく使いこなすためには、多くのSNSは不特定多数が見る場であることを知り、個人情報を公開しすぎず、公開範囲を制限することなどが大切だ。

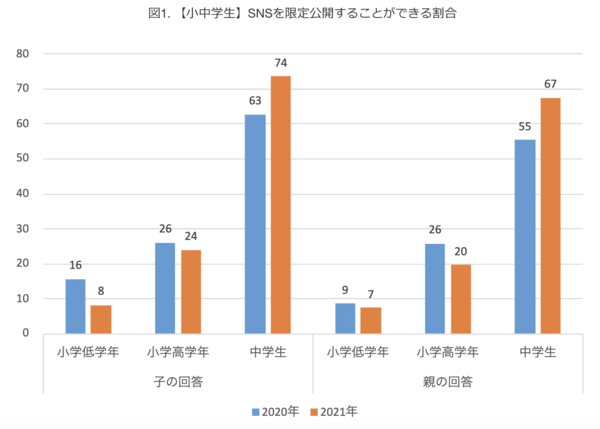

スマホやSNSの利用率の上昇に伴って、子どもたちの情報を特定の人だけに公開するスキルも上昇傾向にある。SNSを限定公開できる割合は、小学校高学年で4人に1人、中学生では4人に3人に上る。

とはいえ、SNSを1日2時間以上使う子どもでも設定できる割合は85%止まり。つまり、設定できない子が15%いることになる。これは、SNSを高い頻度で利用しているにもかかわらず、公開範囲制限ができない子も一定数いることを示している。

なお、SNSの利用頻度は「LINE、TikTok、Instagram、Twitter」の利用時間を合わせたものだ。

20代でSNSを頻繁に利用している世代でも、「なんで俺の投稿を見てるの」「知らない人からコメントが付いて怖い」など、全体公開になっていることの意味がわかっていないユーザーがいる。よく利用するからと言って、必ずしも公開範囲などを理解できているわけではないので、注意が必要だ。

親子間ルールを決めているのは7割止まり

続いてSNSの利用頻度と「親子間でルールを定めているか」を合わせた分析では、1日2時間以上使う子どもでも、ルールがあるケースは7割程度だった。

SNSを利用しながら、公開範囲制限ができず、親子間ルールも決めていない子どもは全体の2割に上る。SNSの利用が多い子どものなかにも、設定スキルと親子間ルールがないケースがある状態だ。

また、親子でルールを設定しても、決めただけではなく、きちんと守れているのかという見守りは必要だろう。

SNSは楽しく便利なものだが、デジタルタトゥーになったり、犯罪に巻き込まれたりすることがある。保護者世代は、親子間でルールを決め、そのうえで子どもの利用を見守る必要もあるだろう。

著者紹介:高橋暁子

ITジャーナリスト、成蹊大学客員教授。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

この連載の記事

-

第354回

デジタル

ネット・スマホのルールは子どもが使う前に決めよう! 「ルールの具体例」を10個紹介 -

第353回

デジタル

子どものネットトラブル・被害を本当に防ぐ方法 -

第352回

デジタル

Xで見掛けるセンシティブ判定画像!「ぼかし」の外し方から設定方法まで教えます -

第351回

デジタル

小学生における流行はTikTokとYouTube発!「イタリアンブレインロット」「ナルトダンス」が人気 -

第350回

デジタル

JKの6割はチャッピー(ChatGPT)に恋愛相談経験あり -

第349回

デジタル

あなたの投稿も使われる! Grokの学習を拒否する設定方法教えます -

第348回

デジタル

生成AIのファクトチェックは5割強!? 「AIはアシスタントで自分はその●●」と考えて利用すべし -

第347回

デジタル

依存にならないスマホ制限方法を紹介! でも必ず抜け道があるので「子どものやる気」が必須 -

第346回

デジタル

LINEリニューアルの変更点を徹底紹介! 「LINE VOOM」が「ショッピング」に!? -

第345回

デジタル

すでにテレビCMは1割! 大学生・大学院生はSNSとYouTubeで広告を見ている -

第344回

デジタル

情報収集のX、暇つぶしのTikTok、有名人・知人の動向はインスタ - この連載の一覧へ