ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第655回

Alder Lakeと十分戦える省電力機能が実装されたRyzen 6000 Mobileシリーズ AMD CPUロードマップ

2022年02月21日 12時00分更新

Peak Current Control(ピーク時消費電力の制御)

電流制御もチップ側で行なうことで、プロファイルに合わせてきめ細やかな省電力化が可能といったあたり。最後のPeak Current Controlはノートでの利用を前提に、筐体や搭載するバッテリーの特性に応じて利用できる最大電流値を細かく調整できるという話だ。

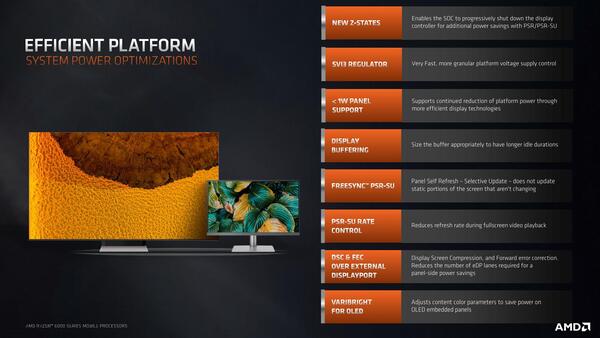

ちなみにノートの場合、一番消費電力が大きいのはディスプレーパネルなわけで、当然こちらに関してもいろいろ対策が施されている。

1W未満のパネルも、やはりインテル向けで開発されてきたものがAMDも利用可能になった、という形だ。もっともこの分野ではインテルが先駆者であるが、AMDが先に導入してあとからインテルが追従したものも少なくないから、そういう意味ではお互い様という格好か?

New Z-State(Z-Stateのサポート)

先に説明したZ9/Z10モードでのディスプレー出力を行う対応だ。

SVI3 Regulator(SVI3のサポート)

SVIはSerial VID Interfaceという電圧制御用のI/Fで、従来はSVI2と呼ばれる規格が採用されていたが、Ryzen 6000 シリーズからSVI3にこれが進化している。これにより、より電圧変化の反応時間が短く、かつ粒度を上げて制御が可能になったとする。

<1W Panel Support(省電力パネルのサポート)

消費電力1W未満の特殊なディスプレーパネルをサポートする。

Display Buffering

(ディスプレー側での表示内容のバッファ)

画面更新がない場合、フレームバッファの内容をパネル側で保持することで、CPU(GPU)側の画面リフレッシュを停止できる。

Freesync PSR-SU

(Freesyncで間欠リフレッシュをサポート)

省電力化のために画面のリフレッシュレートを落としたり、部分更新(画面の変更があったところだけを転送)などの動作をFreesyncでサポートする。

PSR-SU Rate Control:

(間欠リフレッシュの頻度を調整)

例えばDVD再生を全画面で行なっている場合、映像ソースが24Hzで記録されていたら、リフレッシュレートを24Hzまで落としても問題ないわけで、こうした任意のリフレッシュレートを利用できる機構となる。

DSC&FEC Over External Displayport

(eDP経由で画面外部出力時のDSC/FEC機能を搭載)

DSCはDisplay Screen Compressionで、画面の非可逆圧縮。FECはForward Error Collectionで、DSCを利用すると映像品質が落ちることを前提に、これをあらかじめ補正した状態で画面を送り出す技術だ。これによりeDP利用時の信号速度を落とし、省電力化が図れる。

Varibright for OLED

(有機ELディスプレー利用時の輝度調整)

OLED利用時は、輝度が低いところは有機ELの電力そのものを落とすことで省電力化を図る。

以上のような、細かい機能がいろいろ追加されている。実をいうとこのパネル周り、先駆者はインテルである。特にPartial RefreshやSelf Refreshなどは、インテルが早くからこれに対応した仕組みをパネルメーカーに提案、ここにきてパネルメーカーから何種類も製品が提供されるようになっており、これらをAMDでも使えるようにした、というのが正直なところではある。ただこうした結果として、Ryzen 6000シリーズの省電力機能はかなりインテルに近づいたと考えていいだろう。

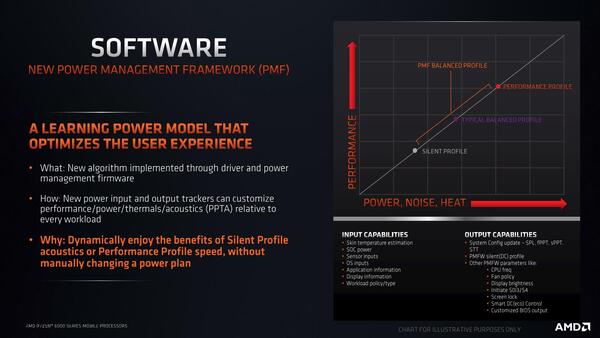

なおノートPCメーカーに対しては、この省電力機能をカスタマイズするためのPMF(Power Management Framework)という新しいソフトウェアが提供されることになっている。ノートメーカーはこれを利用して、自社製品に合わせての動作が可能になるわけだ。

ユーザーがこれを直接触る機会はないはずだ。おそらくコントロールパネルの電源プロファイル選択に、標準と異なるプロファイルが追加されているという形で間接的にPMFの恩恵に預かる格好だろう(そのプロファイルは、ノートPCベンダーがPMFを利用する形で作成したものである)

ということで、Zen 3+に関する改良点を説明してきた。ある意味地味というか、細かな省電力機構の積み重ねであるのだが、ラフに言えばAlder Lakeと十分戦えるだけの省電力機能が実装されたように思える。

まだインテル、AMD共にRyzen 6000 vs. Alder Lakeのベンチマーク結果を公開していない。実機がないから当然ではあるのだが、ベンチマーク結果公開の際にはこの省電力回りの比較もぜひ入れてほしいものである。

この連載の記事

-

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ