ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第648回

VIA C3を開発したCentaurをインテルが買収、もとはMIPSだったArchiTekのRISC-Vコア

2022年01月03日 12時00分更新

もとはMIPSだったArchiTekのRISC-Vコア

連載639回でArchiTekのAiOnIcプロセッサーを紹介したが、このチップの中でHigh Performance AIに利用されているRISC-Vコアの詳細は原稿執筆時点では不明であった。

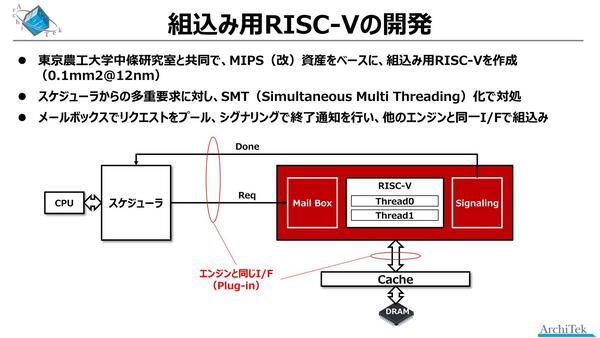

ところが今年11月に横浜で行われたRISC-V Days Tokyo 2021 AutumnでArchiTekも講演しており、ここでRISC-Vコアの詳細が明らかにされたので補足しておきたい。まずコアそのものであるが、ベースとなったのはMIPS32コアで、これをRISC-Vに作り替えたもの、というなかなかおもしろいものだった。

東京農工大 中條研究室の中條拓伯准教授は国内大学機関でRISC-Vを牽引する1人でもあり、最近ではヘネパタ本の第6版(RISC-Vバージョン)の訳者のお一人でもある。それにしても「MIPS(改)」というのはなんだったのか気になるところだ

実はMIPS自体が現在RISC-Vへの対応を進めており、次世代MIPSコアはMIPSとRISC-Vの両対応になることが昨年11月に発表されている。よって、既存のMIPSコアがなにかしらあるのであれば、これをRISC-V対応にするのは容易だったと思われる。

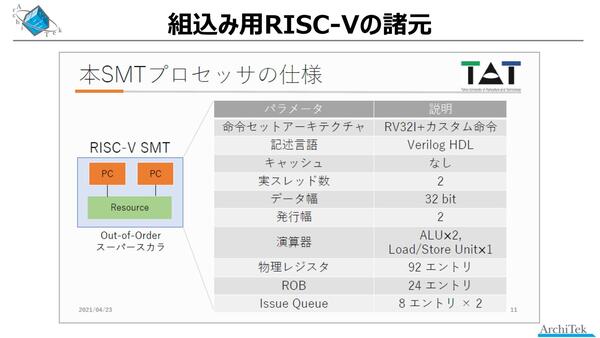

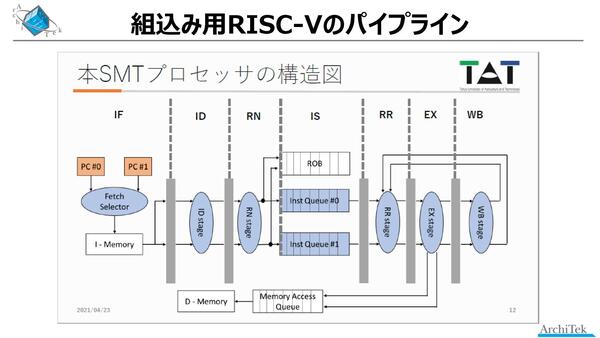

ただSMTの目的はメモリーアクセスのレイテンシー遮蔽ではなく、High Performance AIエンジンからの多重リクエストに対して迅速に対応するため、というのは少し意外であった。内部構成はアウト・オブ・オーダーではあるが、同時2命令発行と比較的小規模なもので、また命令セットはFPUなどを一切含まないRV32I+独自命令という構成であった。

確かにここまで割り切れば、12nmプロセスでエリアサイズ0.1mm2というのも納得である。パイプラインは7段であるが、アウト・オブ・オーダーを実装しているにしてはシンプルな構成である。

またVector Unitも搭載されておらず、その意味ではデータ処理「以外」を受け持つことが明白な構成である。

こうした組み込みであれば64bitアドレスも不要ということで、RV32Iとなっている。RV32Iは純粋に32bitの整数演算命令の基本「だけ」である。したがってALUもかなりシンプルに実装できたと思われる

連載639回では「これはSMTに対応したRISC-Vコア(おそらくこちらもRV32系だろう)にVector Extensionを付けたコアが実装されており、このVector Extensionをブン廻すことで対応する形だ」と書いたが、RV32はともかくVector Extensionを使うような作業はRISC-Vコアにはさせない、という形の割り切りになっていることが明らかである。

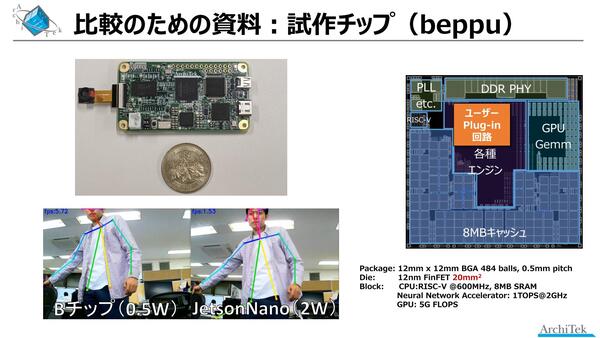

ちなみに試作のbeppuチップが下の画像だ。beppuで動き解析を行なうと0.5Wで5.72fpsを実現できるが、同じことをNVIDIAのJetson Nanoを使うと2Wでしかも1.53fpsしか性能が出ない、としている。

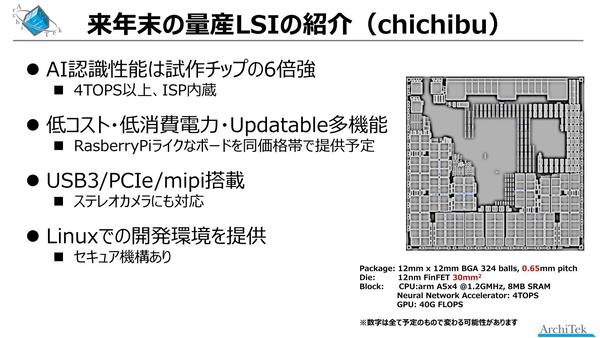

ただbeppuはあくまでも試作で、量産チップのchichibuは2022年末に登場という話であった。

この連載の記事

-

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 - この連載の一覧へ