withコロナで加速するクラウドへの移行をネットワーク観点で考える

クラウドシフトする企業のネットワークを支援するヤマハのDPI、vRX、YNO

2020年09月30日 09時00分更新

新型コロナウイルスの影響で、テレワークとともに一気に導入が進んだのがクラウドだ。Web会議やビジネスチャットが当たり前のように利用され、オンプレミスが当たり前だったシステムがクラウドに移行した。こうしたクラウドシフトをネットワークという観点で支援するのがヤマハ。ここではDPI、vRX、YNOなどのクラウド対応の製品やサービスを紹介していこう。

新型コロナウイルスで加速するクラウドシフト

新型コロナウイルスの世界的な流行は、会社や働き方の再定義をもたらした。今まで当たり前のように出社し、当たり前のように会社で仕事したビジネスパーソンは、緊急事態宣言以降、在宅での仕事を余儀なくされた。紙や印鑑をベースにした旧態依然とした業務は迅速なデジタル化が必要になり、在宅業務下においてもホウレンソウ(報告・連絡・相談)や業務を可視化できる仕組みが重要になった。こうしたコロナ渦におけるテレワークの導入ラッシュにおいて、日本でもクラウドシフトが一気に加速している状況だ。

もともと日本のクラウドサービスは2000年代にASP(Application Service Provider)の名称でコンシューマー向けからスタートし、その後、IT企業を中心にGmailのようなメールサービス、Office 365やG Suiteのようなオフィススイート、Salesforceのようなビジネスアプリケーションの導入が徐々に進むような状況だった。そして2011年のAWSの東京リージョン開設からはIaaSと呼ばれるコンピューティングのクラウド化が進み、オンプレミスの業務システムのクラウドシフトが行なわれるようになった。

その後、外資系のクラウドサービスが次々と日本に本格進出し、Sansanやfreee、ChatworkなどクラウドネイティブなSaaSが国内でもユーザーを増やし、働き方改革と今回のテレワークシフトではZoomやGoogle Meet、Cisco WebexなどWeb会議ツール、そしてSlackやMicrosoft Teams、Chatwork、LINE WORKSなどのビジネスチャットが世界的にユーザーを増やすことになった。3月の時点でMicrosoft Teamsのユーザーは1週間に1200万人増え、Zoomの会議参加者数は20日間で1億ユーザー増加したという。

従来、社内にあったデータやシステムがクラウド化され、今まで対面が当たり前だった会議や営業活動がオンライン化されれば、当然ながら会社に行く必然性は乏しくなる。PCメインのホワイトカラーの場合、自宅であろうと、出張先であろうと、会社と同じ環境で仕事ができるようになるだろう。コロナ禍で在宅勤務にチャレンジし、一定の成功と課題を得た企業は、今後、よりテレワークに本腰を入れることになるだろう。その過程で、会社という箱(場所)の制約がなくなり、どこでも仕事ができるクラウド型の組織 に成長していくと思われる。一方で、オフィス、自宅、サテライトオフィスなど、いわゆる「職場」が細分化するため、これからの情報システム部は分散化するITを効率よく管理する仕組みが必要になる。

企業のクラウドシフトにネットワークは追従できるのか?

しかし、こうした急激なクラウドシフトに対し、多くの国内企業の多くは追従できていないのが現状だ。経営や労務管理などが追いつかないだけではなく、ITに関しても急速な変化に対応できていない。情報システム や会社ルールは追従できていないのが現状だ。特にネットワークに関しては、多くの企業が社内LANの中にサーバーがあり、社員が出社する前提で組んでいるため、インターネットをフル活用したネットワークになっていないと言える。具体的な課題について見ていこう。

まずはアプリケーション通信のセッション数が爆発的に増えているという点が挙げられる。クラウドアプリケーションには、インターネット上のさまざまなサーバーに多数のセッションがつながるを繋ぐ構築するという特性があり、利用するアプリケーションが増えれば増えるほど、その数は加速度的に増え、数千~数万におよぶ。これに加え、リアルタイムに動画と音声を伝送するWeb会議は、データ量も多い。そのため、大量のセッションとデータの伝送を可能にする処理能力の高いルーターが必要になる。

また、クラウドアプリケーションの見える化も課題だ。パケットフィルタリングベースの従来型ルーターやファイアウォールでは、HTTPセッション上のアプリケーションのトラフィックを識別する能力がない。そのため、特定のサービスを優先したり、遮断したりといった制御が難しい。また、アプリケーションごとに最適なるネットワークにトラフィックを流すアプリケーションルーティングのような、アプリケーションごとのトラフィックを適切に識別し、可視化する能力が求められる。

さらに、業務システムがクラウドシフトした場合は、パブリッククラウドへのセキュアな通信路が必要になる。もちろん、利用しているクラウドサービスに直接専用線や閉域網でつなぎ込むサービスも存在しているが、クラウド側のルーターを扱うスキルが必要になるのに加え、概して高価だ。そのため、従来の拠点間接続と同じ感覚でパブリッククラウドとセキュアに接続する仕組みが必要になる。

ネットワークの運用・管理に関しても、大きな方針変更が強いられる。三密回避や移動の自粛が求められる昨今は、ネットワーク管理者が各拠点のネットワークをオンサイトで運用・管理するのは難しい。拠点が多くなれば、当然管理対象となる機器も増大し、ますます負荷がかかる。ネットワーク管理者の負担を減らし、働き方改革を実現するためにも、専用のシステムやサーバーを必要としないクラウド型サービスの導入が求められる。

こうした企業ネットワークのクラウドシフトを支援するのがヤマハのネットワーク機器だ。在宅勤務に対応した自宅のネットワーク、多様な働き方と遠隔会議を前提とした社内ネットワークだけでなく、クラウドシフトという観点でもヤマハはさまざまな製品とサービスを提供している。ここではアプリケーション制御機能の「DPI」、仮想ルーターの「vRX」、そしてクラウド型の管理サービス「YNO」を紹介しよう。

アプリケーションを識別し、コントロールできるDPI

まずクラウドでの利用を前提とした多セッション・大容量の伝送が可能なヤマハルーターには、オプションで「DPI」というアプリケーション制御機能が用意されている。2019年9月からヤマハルーターの拡張機能としてライセンス発売されており、2020年9月現在では「RTX830」と「NVR700W」の2機種のルーターがDPIに対応している。

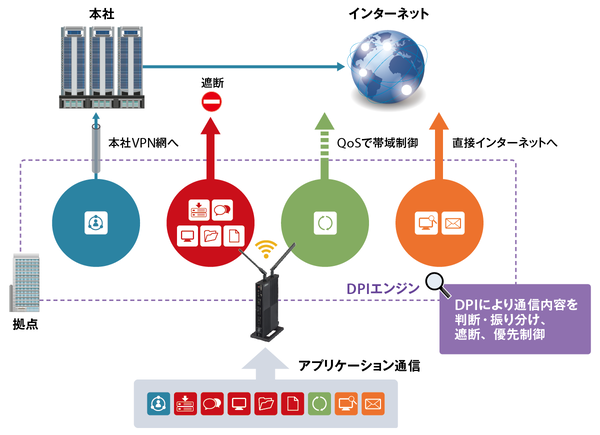

DPI(Deep Packet Inspection)は、トラフィックをアプリケーションごとに識別し、ルーティングやQoS、フィルタリングなどの処理を実施する。いわゆる「アプリケーション(L7)ルーティング」と呼ばれる技術で、アプリケーションごとに最適な経路を変えた選択したり、転送の優先順位を付けたり、遮断することが可能になる。

このDPIを活用することにより、社内にサーバーのあるアプリケーションに対してはVPN経由で通信し、クラウドサービスやWindows Updateは直接インターネットに接続するといった「インターネットブレイクアウト」が実現される。インターネットを利用する際も、利用が禁止されているP2Pや動画などのアプリケーションを遮断できるので、インターネットの業務利用を適切にコントロールすることが可能だ。

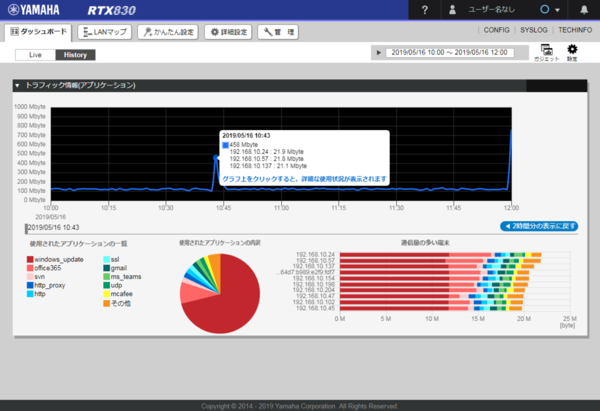

これらの通信は、ヤマハルーターのWeb GUIのダッシュボードでグラフ表示することができ、通信量の多いアプリケーションや端末も可視化できる。そのため、極端に通信量の多い端末を洗い出し、セキュリティ侵害につながっていないかをチェックする用途にも利用できる。アプリケーションを識別するための「シグネチャ」も定期的に更新されるため、最新のクラウドサービスの利用を詳細に把握することが可能だ。

クラウドシフトした業務システムにセキュアにつなげるvRX

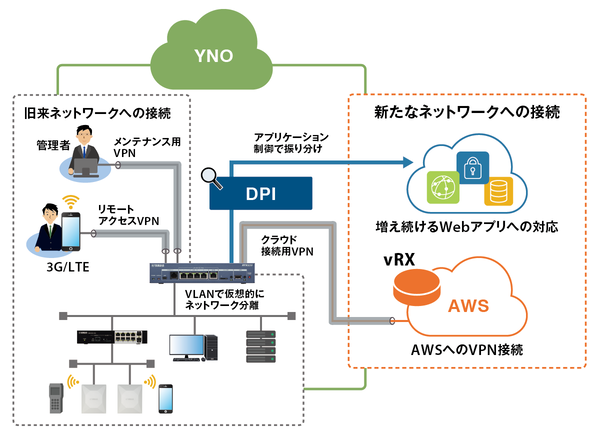

クラウドサービスへのセキュアな通信を可能にするのが仮想ルーターの「vRX」になる。vRXはパブリッククラウド上にデプロイできるソフトウェアルーターで、ハードウェアのヤマハルーターの機能の多くを内包している。つまり、既存のヤマハユーザーは、今までのスキルを活かしながら、クラウドシフトにも対応できることになる。

vRXは現在Amazon Web Servicesに対応しており、AWS上のインスタンスの1つとして動作する。AWSに業務システムをシフトした場合でも、vRXをAWS側のVPNゲートウェイとして配置すれば、拠点側からはクラウドを意識することなく、業務システムを利用できる。また、AWS側にある閉域サブネットであるVPC(Virtual Private Cloud)とつなぎ込むことで、複雑なネットワークもあらかも社内ネットワークのように構成することが可能だ(関連記事:クラウドエンジニアがvRXを使ったら、ルーターの未来が見えてきた)。

さらにvRXはVPNプロトコルとしてL2TP/IPsecをサポートしているため、スマホやタブレットからもVPN接続が行なえる。固定IPアドレスでの宛先指定を不要にするアグレッシブモードに対応しているため、動的IPアドレスやプライベートアドレスの端末やネットワーク機器でもVPN接続できる。

AWSのインスタンス上にデプロイできるソフトウェアルーターということで、拡張性も高い。ハードウェアのようにスペックが固定されていないため、インスタンスタイプを変えることで、速度やVPN対地数をスケールすることが可能になる。また、他のサーバーを同じく、AWSのコンソール上から一元管理できる。今後は後述するYNOとの連携も図られるということで楽しみだ。

ネットワーク管理者の働き方改革に寄与するYNO

最後に紹介するのが、クラウド型のネットワーク管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」だ。各拠点に配置されたヤマハネットワーク機器をWebブラウザから簡単に管理することができ、IT管理者の働き方改革に寄与する(関連記事:「ルーターで働き方改革」は本当か?管理者想いのヤマハルーター)。

YNOは従来、専用のサーバーが必要だったネットワーク機器の管理をクラウド上から一元的に行なえるサービス。対応のネットワーク機器をネットワークに接続するだけで設定が完了するゼロコンフィグ機能や対象機器のファームウェアの一括更新、複数の機器をグループ化することで設定を一括変更できる機能など、ネットワーク管理者の負荷を軽減する機能をまとめて提供する。

トラブルシューティングに関しても、機器の障害をアラートとしてメールで受け取ったり、YNOのダッシュボードから確認できる。いったん障害が起こっても、ルーターとその配下に配置されたスイッチ、無線LAN APまで含めたネットワーク構成を可視化する「LANマップ」機能を用いて、機器の設定や異常の確認を迅速に行なえる。また、「GUI Forward」という機能を使えば、機器ごとの管理GUIをYNOからチェックできるほか、無線LAN APに関しては電波状況をグラフィカルに見ることができる。

新型コロナウイルスが感染拡大し、非常事態宣言が発令されて以降 、移動や対面が制限される中、ネットワーク管理者も各拠点に直接出向いた作業が難しくなっている。また、従来概念の効率を目指した本社に集中したオフィスから、テレワーク導入により自宅やサテライトオフィスなどに小さく分散したオフィス管理に移行することで、オンサイト管理はより困難になっていく。しかし、YNOを導入することで、オンサイト作業をクラウド経由で対処させることが可能になる。今回のwithコロナは、ネットワーク管理もクラウド化する一つの機会と言えるだろう。ネットワーク管理者も本社に常駐する必要性がなくなるのだ。

腰を据えたクラウド戦略を支援するヤマハのネットワーク機器

新型コロナウイルスの感染はまだまだ落ち着いていないが、日本では感染を防ぐためのwithコロナのフェーズから、恒常的なテレワークを見据えたafterコロナのフェーズに入りつつある 。今後もクラウドシフトは避けて通れない。

しかし、単にシステムをクラウドに移すだけでは、既存のサーバーの設置場所が変わっただけで、企業にとっては大きなメリットを得られない。コロナ渦の経済的な停滞を打破するためにも、現状維持ではなく、より高い生産性が求められるし、会社の外にデータやシステムが移ったことでセキュリティが欠如してしまえば、本末転倒だ。柔軟で拡張性の高いクラウドをベースに、いかに生産性やセキュリティを高めるかを真剣に検討する必要がある。

現在はビジネス動向やトレンドがダイナミックに変わり、未来が予測できない時代と言われる。これに加え、今回のようなパンデミックや台風や災害が起これば、1年後ですら、自らの生活や仕事がどうなっているかは想像できない。オフィスがいきなり移転するかもしれないし、今まで当たり前にやってきたワークフローが変わるかもしれない。クラウドシフトによって得られるのは、こうした変化に対応できる柔軟性とビジネスを継続するための強靱さと強い競争力だ。どの企業でもクラウドシフトやハイブリッド型ワークスタイルの導入を一時的な流行と捉えず、長期的に腰を据えたクラウド戦略が必要になってくる。

繰り返しになるが、ヤマハのネットワーク機器は、こうした企業のクラウドシフトを支援するさまざまな製品とサービスとを用意している。今回紹介したDPI、vRX、YNOもその一例。まずはヤマハが開設した「テレワーク窓口」に自社の課題を相談してみてはいかがだろうか?

(提供:ヤマハ)

この連載の記事

-

第9回

Team Leaders

今さら出社を言われても……そんな在宅ワーカーが複合機の価値を再発見 -

第8回

Team Leaders

雑談も心理的安全性もないテレワーク? ならば「仮想オフィス」だ -

第6回

sponsored

省電力設計のインテル第10世代Yプロセッサ搭載「VersaPro UltraLite タイプVC」が社用PC導入に向く理由 -

第6回

sponsored

Withコロナ時代のオフィスネットワークをヤマハ製品でアップデートせよ -

第5回

sponsored

在宅勤務の課題「自宅ネットワーク環境」を企業はどう支えるべきか -

第4回

VPN

テレワークのVPNに必要なのは性能、拡張性、脆弱性対策 -

第3回

Team Leaders

先行企業に学ぶテレワークの課題と成功のポイント -

第2回

Team Leaders

Slack、Chatwork、LINE WORKSの「チャットの使い勝手」を比較してみる -

第1回

ITトピック

いまこそリモートワークにチャレンジ!PC、VPN、クラウドサービスはこう選べ -

sponsored

テレワーク時の「情報漏洩対策」「労務管理」課題を解決するには - この連載の一覧へ