WSEを搭載したCS-1を発表

日本でも受注開始

Hot Chips 31における発表はここで終わりで、実際にネットワークを載せた場合の性能は開示されなかった。これに関しては2019年11月に行われたSC19で発表があるかと思いきや、発表されたのはこのWSEを搭載したCS-1というシステムであった。

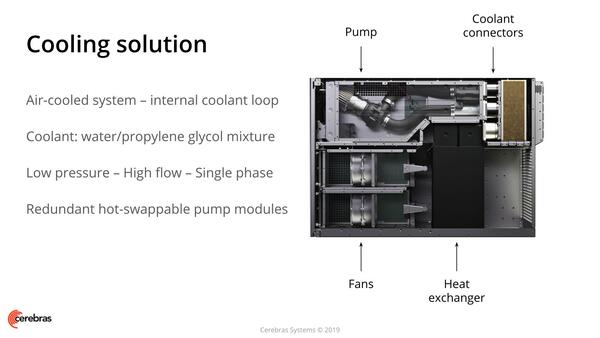

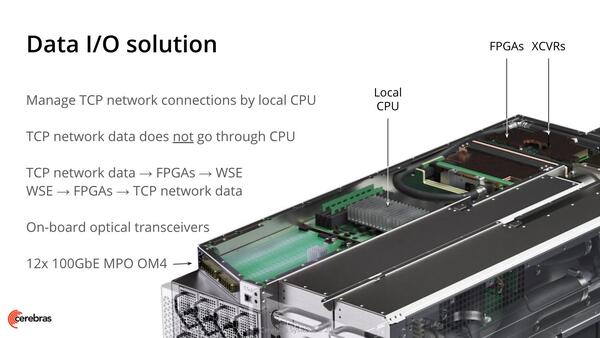

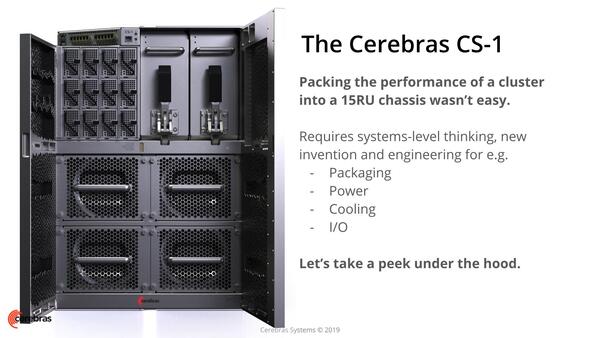

WSEを搭載し「CS-1」。右上の2つ並んでいるのは冷却ポンプ。下の4組は冷却ファン。左上の12個はPSUと思われる。その上の斜めになっている部分には100GbE×12のMPOコネクタと制御用プロセッサー、およびFPGAボードが搭載される

画像の出典は“CS-1 Wafer-Scale Deep Learning System”。(以下、同)

全体の高さは15Uとされる。通常データセンターのラックは42Uなので縦2段積み、たまにある45Uのサイズなら3段積みが可能になる。これを横から見たのが下の写真だ。

CPUはこの写真で言えば右上にある。下半分はほぼ冷却用になっている。そういう意味では液冷といっても、シャーシの外に水冷システムを必要とするものと異なり、PCの簡易水冷の巨大版といった構造になっているのがわかる。そのCPUブロックが下の写真だ。

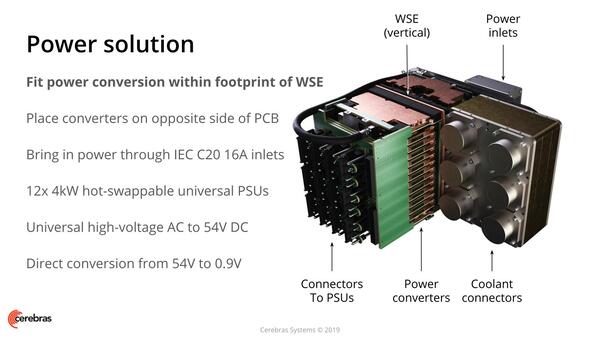

ちなみにWSEは定格でほぼ15KW(!)ほどの消費電力となっており、おそらくNVIDIAのAmpereと同じくVicorのVRMで供給しているようだ。4KWのPSEが12個も用意されるのも無理ないところである。一番上には制御用CPUと、ネットワーク通信用FPGAが搭載されている。

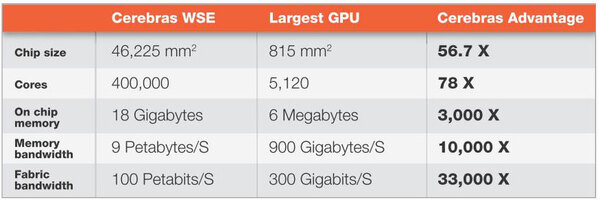

さて、このSC19での発表や、製品紹介でも、繰り返されたのは下の画像の数字だけである。

それにもかかわらず、すでにPSC(Pittsburgh Supercomputing Center)が2台のCS-1の導入を決めたほか、アルゴンヌ国立研究所はこのCS-1を新型コロナウイルスのワクチン開発に転用することを発表するなど、出だしは順調である。

国内でも、昨年12月にTEDがCS-1の代理店契約を締結して受注を開始している。さすがにこうしたパートナーには、実際のモデルを動かした場合の性能が開示されているのだと思いたいが、いまだに具体的な性能が出てきていないというのはやや怪しい感じはある。

また、先ほど開発費を加味するとコスト的にはWSEの方が安くなるという議論をしたが、運用コスト(主に電気代)を考えた場合、長期的にWSEの方が安くなるのかどうか、正直よくわからない。理由は、いまだに性能が開示されていないので、性能あたりの消費電力コストの試算ができないからだ。

ただ、同じようにAI学習を目指したWave Computingが見事に立ち往生し、Cerebrasのビジネスが軌道に乗り始めているのを見るに、Wave Computingはぶっ飛び方が足りなかったのかな? と思ったりもする。

この連載の記事

-

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ