初代Google TPUの2倍の性能を誇る第2世代

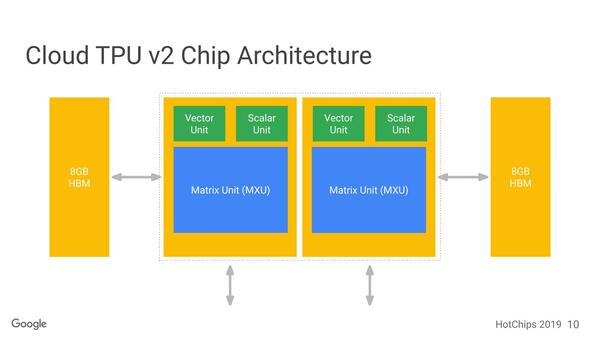

以下、この2つのソースをもとに解説する。まずGoogle TPU v2の基本構成が下の画像だ。1つのチップに2つのダイが搭載され、おのおののダイに8GBのHBMが装着される構成になっている。

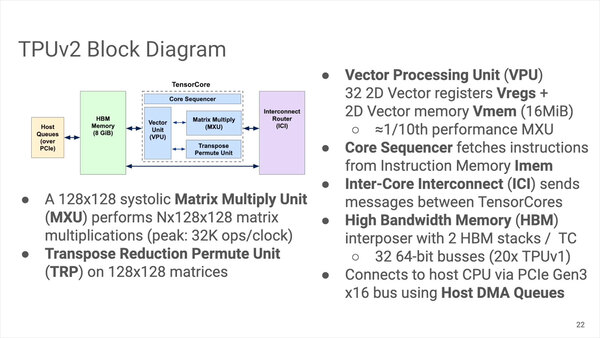

それぞれのコアの詳細は下の画像だ。MAC Unitは128×128と1/4のサイズになったが、その代わり一度に全ユニットの計算が可能になっている。

また16MBのVmemも搭載されている。加えて言えば、データ型も初代のINT 8からTPU v2ではBfloat16/FP32に切り替わった。推論だけならINT 8のままでいいのだろうが、学習に向けてはやはりもう少し精度というか桁数が欲しい、というニーズに応えたものである。

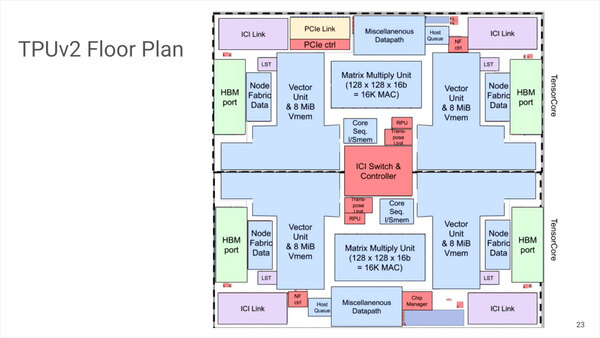

ダイのフロアプランは下の画像がわかりやすい。MXUよりもVPU+Vmemの方がはるかに大きなエリアを占めているのがわかる。

PCIe Linkそのものはダイに1ヵ所か所で、このあたりだけ対称性が崩れている。製造プロセスやダイサイズなどは未公表だが、プロセスは時期的なものから考えるとTSMCの20nmではないかとみられている。動作速度は700MHz

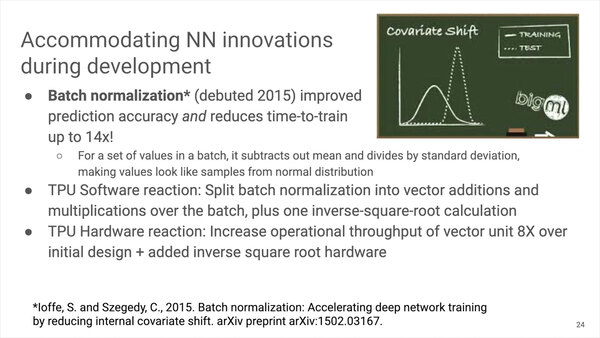

またこのGoogle TPU v2の設計の最中に、Bach normalizationという論文が発表されている。この仕組みを、Google TPU v2ではハードウェアとソフトウェアでサポートすることで、学習速度を最大14倍にできたとしている。

ちなみにCloud TPU v2が64台のPodで11.5TFlopsとされているので、1台(つまり4チップ)あたり180TFlops、ダイ1個あたり45TFlopsという計算になる。

Google TPU v2では先にも書いたがBfloat16/FP32で計算しているので、処理速度はチップ1つあたり45TOP/秒という計算になり、これはおおむね初代Google TPUの2倍の性能に相当する。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ