CMOSベースのプロセッサー

PCXの開発に成功

HPは、CS-1でCMOSワンチップ化に向けての足掛かりは作っていたものの、性能(とハッキリしないが、おそらく機能面でも足りていなかったと思われる)不足もあって製品化には至らなかったが、そこから3年かけて実用的なCMOS化への道筋が整ったようだ。

1990年、HPはPCXと呼ばれるCMOSベースのプロセッサー開発に成功する。製造は同社のCMOS26Bという1μmプロセスで、配線層は3層。トランジスタ数は196000個だった。

もっともCMOS化できたのはCPUのみで、FPUやメモリー/バスインターフェースなどはNMOS(FPUのみECLという話もある)で製造された。

やっとこの世代でTLBはCPUに内蔵された(64エントリー:別に外付けでL2 TLBが8192エントリー利用可能)が、1次キャッシュに関してはOff Chipの構成となっており、命令/データが別のHarvard Architecture構成。容量は最大1MBであるが、速度はCPUの半分で動作していた。

内部構造はNS-2をそのままCMOS化したような感じである。とはいえいくつかの改良点もあり以下が主な相違点になる。

(1) 動作周波数は最大50MHz

(2) PA-RISCとしては初めて、マルチプロセッサー構成(最大4way)に対応した。

実は(2)に関しては、前回「CTB経由で2枚のCPUを装着することも可能で、実際デュアルプロセッサー構成の製品もカタログには掲載されていた(実際に出荷されたかは謎)」と書いたのはこのあたりが絡んでいる。

HP 9000/840Sの場合、確かに物理的には2枚のプロセッサーボードが装着できるのだが、間をつないでいるのが64bit/25~30MHzのSMB(System Main Bus)ではなく32bit/8MHzのCTB、というあたりがSMP(対称)構成としては考えにくい。

つまりデュアルプロセッサーではあるのだが、SMPではなくAMP(非対称)構成で、OSが直接ハンドルしているプロセッサーは1つで、それとは別に例えばI/O処理を行なうなど、アクセラレーターとして使うような構成になっていたのではないかという気がする。

余談だがこうした非対称構成のマルチプロセッサー構成のマシンは当時少なくなかった。主な理由はOSのサポートが間に合わない、キャッシュコヒーレンシーの仕組みを搭載しきれなかったなどいろいろで、マルチプロセッサー≒SMPとなるのは実際には1990年台後半だった気がする。

そんなわけで、NS-1/2がマルチプロセッサー(≠SMP)構成をサポートしていたことそのものはあまり不思議ではない。

このPCXを搭載したのがHP 9000/842S・852S・865Sと、HP 3000 Series 948/958の5製品で、1990年12月に発表された。

Network Worldの記事によれば、HP 9000/842Sで8万5000ドル、852Sで1万43000ドル、865Sは2万75000ドルになっているが、ハイエンドの865Sは最大4CPUで、DRAMも512MBまで拡張可能(標準は64MB)というサーバー向け製品なので、価格が多少跳ね上がるのは致し方ないだろう。

一方HP 3000の方は、1991年5月ごろの価格であるが、Series 948が10万7300ドル、Series 958が22万9800ドルという価格になっている。

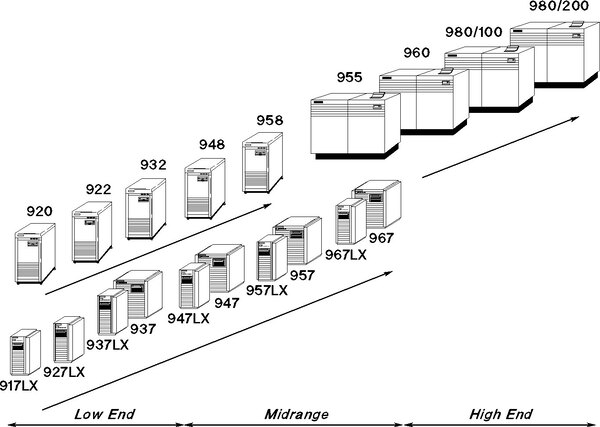

このHP 3000の方、位置づけとしては下の画像のとおりで、Series 948/958はミッドレンジ向けの上の方(シングルキャビネットの最上位)という感じになっていた。

画像の出典は、HP 3000 Manuals

Series 948は27.8MHz駆動(サイクルタイムが36ナノ秒)、System 958は50MHz駆動(同20ナノ秒)で、相対性能で言えばSeries 920を1.0とするとSeries 948が6.0、Series 958が8.5とされる。

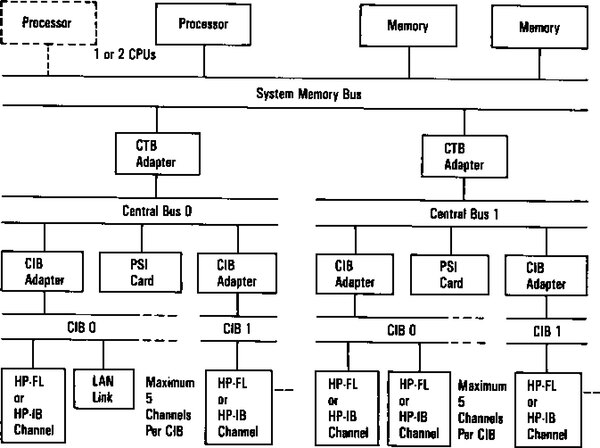

やっとこのあたりに来て、当初のSpectrumの約束が果たせた格好になる。Series 948/958とSeries 980の違いはCPUボードの数で、Series 980はSMP構成が可能になっている(Series 948/958はシングルCPUのみ)。

画像の出典は、HP 3000 Manuals

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ