32コア64スレッドの化け物CPU「Ryzen Threadripper 2990WX」を搭載

第2世代となる"スリッパ"の実力を水冷クーラー標準装備の「Aqua-Master X399AII」で探ってみた!

2018年09月03日 19時00分更新

今年の8月13日に発売されたばかりの「Ryzen Threadripper 2990WX」は第2世代となるCPUで、単体で32コア64スレッドを実現した化け物クラスの製品だ。昨年発売された第1世代「Ryzen Threadripper 1950X」も16コア32スレッドとコア数が多いことに驚かれたが、今年はさらにその2倍にもなるメニーコアCPUとして登場したわけだ。実は32コア64スレッドのCPUは「EPYC」シリーズとしてAMDからすでに登場していたのだが、こちらはあくまでサーバー向け。コンシューマー向けのCPUとしては、初となる。

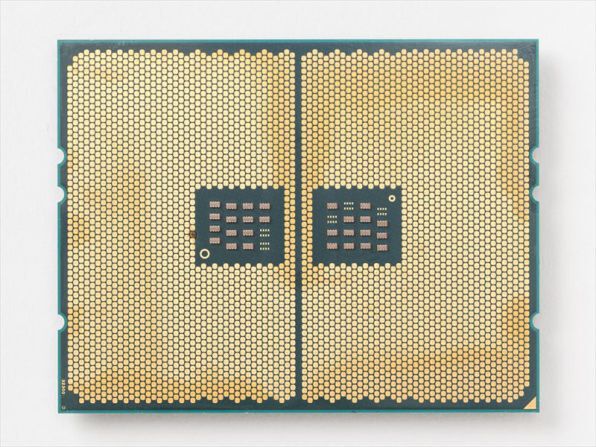

やや横長となる姿の「Ryzen Threadripper 2990WX」。なんだか大きそうに見えるが、実際、CPUのサイズはかなりでかい。

このCPUを搭載したBTOパソコンがいち早くサイコムから登場。今回「

Aqua-Master X399AII」を触る機会が得られたので、このPCを使ってRyzen Threadripper 2990WXの実力を探っていこう。

| 製品名 | Aqua-Master X399AII |

|---|---|

| CPU | AMD Ryzen Threadripper 2990WX(3GHz、32コア、TDP250W) |

| CPUクーラー | Corsair H100i V2(CW-9060025-WW、簡易水冷) |

| マザーボード | ASRock X399 Taichi(AMD X399) |

| メモリー | 64GB(16GB×4枚、DDR4-2666) |

| SSD | Micron 1100 MTFDDAK1T0TBN-1AR1ZABYY(1TB) |

| 光学ドライブ | ASUS DRW-24D5MT+ |

| グラフィックス | ASUS STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING(GeForce GTX1050Ti 4GB) |

| PCケース | Fractal Design ARC Midi R2(フロント14cm静音ファン追加) |

| 電源ユニット | SilverStone SST-ST75F-GS V2(750W、80PLUS GOLD) |

| OS | Windows10 Home (64bit) DSP版 |

| 直販価格 | 53万2400円 |

プラットフォームに変化なし!

そのままCPUの換装だけで使える互換性の高いCPU

新CPUといってもプラットフォームは従来のRyzen Threadripperと同じSocket TR4のまま。新しいCPUだからといってマザーボードを買い替える必要はなく(UEFIの更新は必要だが)、既存のX399マザーでCPUだけを換装して使えるというのがうれしい。このあたり、古くは互換CPUを手がけていたAMDらしさが出ているといえるだろう。

Ryzen Threadripper 2990WXのパッド部分。コア数は大幅に増えているが、ソケットは従来と同じというのがうれしい。

内部の構成は、8コアのダイを4つ搭載するというもの。ベースとなるアーキテクチャは第2世代Ryzenと同じく「Zen+」となるため、進化のポイントもそのまま継承している。主なものをあげると、プロセスが14nmから12nmへと微細化されたことによる消費電力や熱の抑制、クロック当たりの性能となるIPCの改善、「Precision Boost 2」によるブースト技術の向上などだ。

ただし、ダイの数が4つとなっていることによるデメリットもある。ひとつは発熱。いくら微細化が進んだとはいえ搭載するダイの数が単純に2倍になっているため、なんと、CPU単体にも関わらずTDPは250Wという大きなものになっている。Ryzen 7 2700Xの105Wや、第1世代Ryzen Threadripper 1950Xの180Wがかわいく見えてしまうレベルだ。

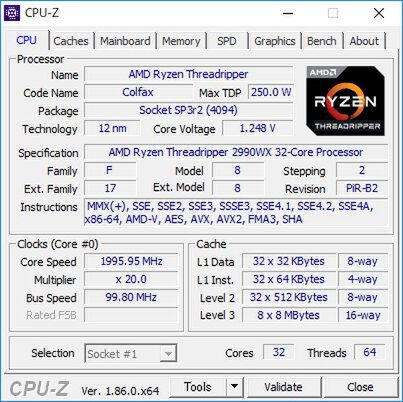

「CPU-Z」でCPUの情報を表示してみたところ。TDPが250Wと知っていても、実際に「Max TDP 250.0W」と表示されていると目を疑いたくなる。

もうひとつがメモリーへのアクセスだ。4チャンネル構成となっているものの、2つのダイが2チャンネルずつメモリーを扱えるだけで、残りの2つのダイはメモリーチャンネルを持つダイ経由でしかメモリーにアクセスできない。ダイ間はInfinity Fabricで接続されており、メモリーに対して帯域は十分あるのだが、問題は複数のダイからメモリーへのアクセスが頻発するような用途だ。この場合、メモリーへのアクセスがボトルネックとなり、性能がフルに発揮できなくなる可能性がある。

このあたりの話は加藤勝明氏の記事に詳しいので、そちらを参考にしてほしい。検証結果から引用させてもらうと、CGレンダリングのような演算がメインとなる用途では各コアがフルに性能を発揮できるが、動画エンコードやRAW現像のように、多くのデータを使う用途では、コア数の少ないCPUに負けてしまうことすらある。これがメモリーチャンネルのせいかは結論は出ていないが、コア数を減らすと性能が改善されることもある点を考慮すると、多少は影響していると考えられる。

もちろん、OSやソフト側がメニーコアCPUに最適化できていない可能性が高いため、今後の更新で結果が大きく変わることもあるだろう。とりあえず現状としては、4ダイ構成だと速くならないソフト(用途)もある、ということを頭の片隅に置いておきたい。

ハマると超速い32コア64スレッドCPUの実力をチェック

ややネガティブな話はあるものの、基本的にはコア数の多さは性能の高さに直結するものだ。特にその性能を発揮できるCGレンダリングを使ったベンチマークソフト「CINEBENCH R15」で見てみよう。

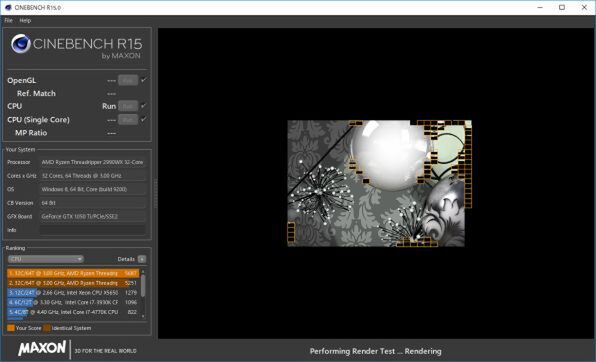

CGレンダリング速度からCPU性能をチェックできる定番ベンチマークソフト「CINEBENCH R15」を使って性能をチェック。64スレッドもあるため、ビックリするくらい細分化して計算される。

実際に「CINEBENCH R15」の結果がこちら。マルチスレッドの「CPU」は5278cbと、驚くほど高いスコアとなっていた。

結果は5278cb。単体では性能の高さがわからないが、第1世代のRyzen Threadripper 1950X(16コア32スレッド)が3018cbだったことを考えれば、かなり大きな性能上昇だということがわかる。同じ第2世代で比べるなら、Ryzen 7 2700X(8コア16スレッド)が1808cb。スコアの単純比でいえば、約2.9倍も高速だ。もちろん、コア数の比で考えれば伸びは鈍化しているとはいえ、これは動作クロックの違いによる部分が大きい。

それなら、動作クロックが高くなれば性能はさらにアップするのでは、と考えるのが自然な流れだろう。もちろんRyzenシリーズにはTDPなどに余裕があれば自動で高速化してくれる機能があるが、あまり余裕のあるパラメーター設定がされておらず、CINEBENCH R15のようにすべてのコアをフルに使う用途ではほとんど効果がなかった。

しかし、CPUの動作をカスタマイズできる「Ryzen Master」を使えば、さらなる高クロックを狙える「Precision Boost Overdrive」が使えるようになる。このPrecision Boost Overdriveを使ってどこまで性能が変わるのかを試してみることにしよう。

第2世代となる「Zen+」で強化された自動オーバークロック機能を徹底チェック

まずは試してみる前に基本的なところからおさらいしておこう。Ryzenではベースとなる動作クロックがあり、発熱や消費電力に余裕があれば自動で動作クロックを上昇させる「Precision Boost」という機能がある。IntelのCPUでいうところの「Turbo Boost」みたいなもので、この機能を搭載することで、ベースクロック固定よりも高いパフォーマンスを実現できるわけだ。これに加え「XFR」という機能があり、これはPrecision Boostで高速化した後でも温度や消費電力に余裕があれば、さらに動作クロックを上昇させる、というものだ。これらの機能は第2世代のZen+になってからそれぞれ「Precision Boost2」「XFR2」へと進化し、かなりギリギリまで自動の高速化が可能となっている。

この自動高速化機能をさらに強化してくれるのが、今回試そうとしている「Precision Boost Overdrive」だ。Precision Boost2とXFR2で高速化された状態よりも、さらに高い動作クロックを維持しようとするもので、Precision Boost2とXFR2はCPUに備わっている機能で特別な設定がいらないのに対し、Precision Boost Overdriveはツールを使って個別に設定しなくてはならないという違いがある。

なお、一般的なオーバークロックといえば、最大4GHz動作のCPUを4.2GHzで固定動作させるといったように、CPUの上限を超えた動作クロックで動くようにするものだ。これに対してPrecision Boost Overdriveは、CPU自身に動作クロックをなるべく高いまま維持さようというものとなる。一般的なオーバークロックほど効果は高くならないが、比較的安全な範囲で高速化できるという点で、優れた方法といえるだろう。

まずは「Ryzen Master」をインストールして挙動と効果を調べる

「Precision Boost Overdrive」を有効化するには「Ryzen Master」というAMD純正の設定ツールが必要となるため、まずはこれをインストール。そして起動すると、次のような画面が出るはずだ。

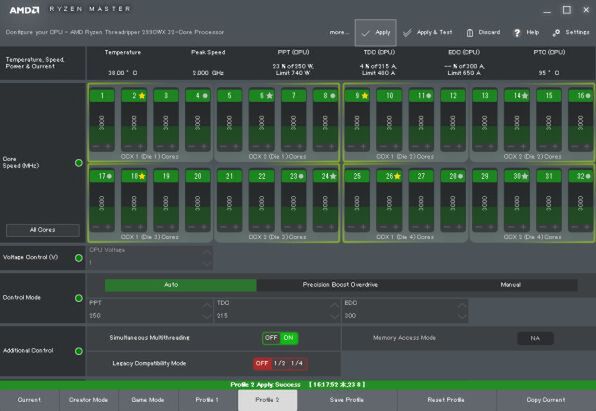

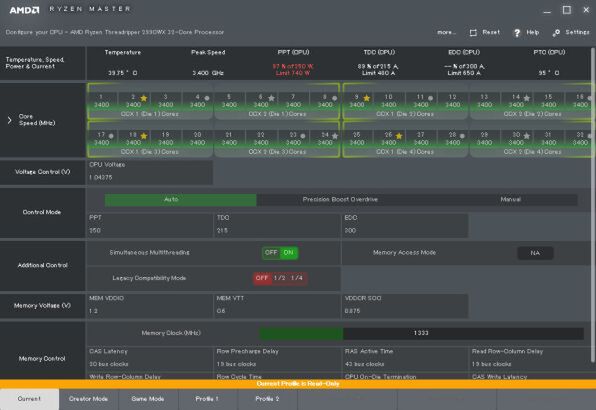

設定ツール「Ryzen Master」。動作クロックやコア数制限、メモリーアクセスモードなどの設定を変更できるAMD純正ツール。「Precision Boost Overdrive」を使うのにも必要だ。

最下段のスイッチは起動直後「Current」となっていて、現在の状態を表示しているが、「Profile1」や「Profile2」などをクリックすると切り替わり、各種設定をカスタマイズできるようになる。今回はCPUの動作クロックをなるべく高い値で維持する「Precision Boost Overdrive」を使うのが目的なので、「Control Mode」をいじっていく。

その前に、CPUに負荷をかけた場合にこの画面がどう変化するかを見ていこう。今回負荷テストとして採用したのが「CINEBENCH R15」。CPU性能を測るベンチマークソフトだが、CPUに高い負荷をかけられることと、性能の変化をスコアで確認できるという2つの役割がこなせることから採用した。ということで、デフォルトの設定でCINEBENCH R15を動かしている最中のものが次の画面だ。

「Current」で状態をチェック中。一番上の「PPT(CPU)」という値が真っ赤になっているのがわかるだろう。

デフォルトの状態で動作させたが、一番上の段にある「PPT(CPU)」が97%となっており、赤く変化しているのがわかるだろう。このPPTは「Package Power Target」で、ざっくりいえば消費電力の上限となる。今の状態で250W設定に対して97%使用となっているため、ここがネックとなってこれ以上の自動オーバークロックが働かないわけだ。

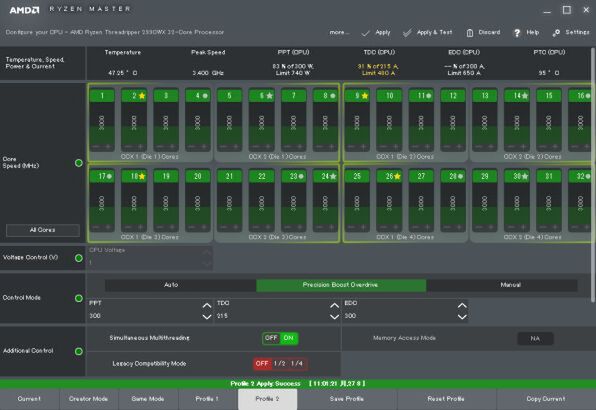

そこで、このPTTの値を250から「300」へと増加させてもう一度CINEBENCH R15を動かしてみよう。

「PPT」の値を300に増やしてCINEBENCH R15を動かしてみたところ。PPTは83%止まりになったが、今度はTDCの値が90%を越えてしまった。

するとPPTの上限を上げただけあって、83%まで下落してくれた。ただし今度は「TDC(CPU)」の値が90%を越えている。TDCは「Thermal Design Current」の略で、長時間電流を流す場合の上限値となっているようだ。ちなみにもうひとつのパラメーターである「EDC(CPU)」は「Electrical Design Current」の略で、こちらは短時間のピーク電流上限を表していると考えられる。

なんだか難しい表現ではあるが、イメージだけで言えば、PPTでCPU全体の最大性能、ベース性能がTDC、ピーク性能はEDCで決まるといった感じだろうか。

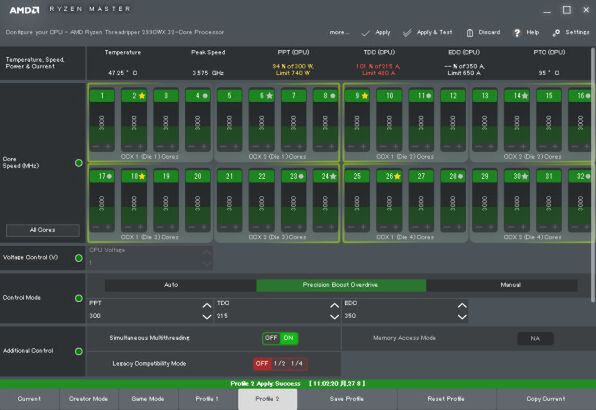

EDCは使用率状況が表示されていないため、設定値が足りてるのか足りていないのかよくわからないが、この値が小さいままでは性能向上は期待できない。その証拠に、デフォルトからPPTを上げただけでは、CINEBENCH R15のスコアにはほとんど変化が見られなかった。そこで今度はEDCの値を「350」へと変更。PPTとEDCの値を上昇させた状態でCINEBENCH R15を動かしてみた。

PPTとEDCをそれぞれ上昇させてみたところ、PPTは94%、TDCは101%となった。この設定ではTDCがネックとなっているようだ。

デフォルト(Auto)では5278cbだったCINEBENCH R15のスコアが、5340cbへと上昇。性能がアップしていることが確認できた。

結果、CINEBENCH R15のスコアは5278cbから5340cbへとアップ。TDCが100%を越えてネックとなってしまっているようだが、それでも確実に性能がアップしていることが確認できた。

なお、試しにすべて上限値であるPPT「740」、TDC「480」、EDC「650」を入力してみたところ、CINEBENCH R15を動かした直後にPCが落ちてしまった。比較的安全だと思われるオーバークロック方法だが、無謀な数値を入れるとシステムが不安定になるくらいの影響力はあるようだ。

ということで、少しずつパラメーターを調整し、ほぼ上限だと思われる設定にまで詰めていった結果、PPT「420」、TDC「320」、EDC「400」という値にたどり着いた。これらの値はマザーボードやCPUの個体、CPUクーラーなどによっても大きく変わってくるためこれが万能な数値ではないが、今回試した「Aqua-Master X399AII」の構成では、かなり最適に近いものだろう。

この設定でのCINEBENCH R15のスコアは5791cb。デフォルトの5278cbから約9.7%の性能アップとなった。

スコアは約9.7%アップの5791cbに。さりげなくSingle Coreのスコアも168cbから174cbにアップしている。