インテルとAMDではTDPの定義が違うため

AMDの方がやや数値が大きくなる

さて、3つ目の質問であるがインテルとAMDではTDPの定義が違うのか? であるが、これはその通り、という答えになる。

先にインテルのTDPの定義の中に「インテルが定義する複雑なワークロードを実行した場合」という文言が入っていたが、インテルはこの定義を公開していない。

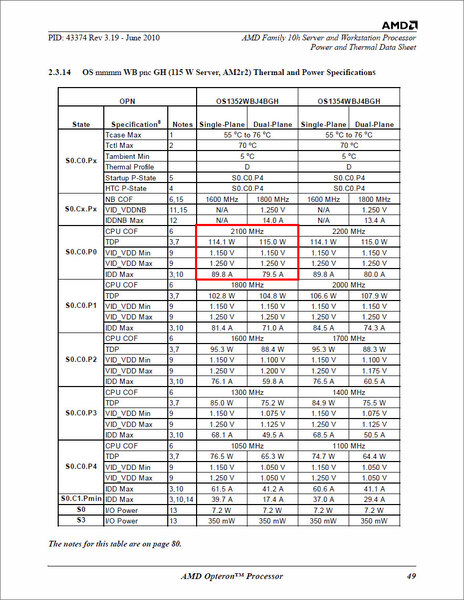

ではAMDは? というと、以前はTDP=最大消費電力であった。資料が古いが、K10ベースのOpteronのPower and Thermal Datasheetからの抜粋である。

OS1352WBJ4BGH(Opteron 1352:クワッドコア、2.1GHz駆動のOpteron 1P)のTDPはシングルプレーンで114.1Wとされるが、電圧は1.15~1.25V、電流は89.8Aとなっており、掛け算すると103.27~112.25Wということで、TDPはこの最大値を超えるところに設定されているのがわかる。

画像の出典は、“AMD Family 10h Server and Workstation Processor Power and Thermal Data Sheet”

もっともK8、つまり65nmプロセスのBarcelona世代で、あまりに消費電力が多いということで2007年頃にAMDはACP(Average CPU Power)なる定義をひねり出したものの普及せず、そうこうしてる間に45nm世代のShanghai世代で大幅に消費電力を減らせたため、再びTDPに戻ったという経緯もある。

では最近はどうだろうか? Ryzenのデータシートが公開されていないので断言できないのだが、基本的には「最大消費電力≒TDP」路線を踏襲しているようだ。したがって、インテルと比較した場合、AMDの方がややTDPの数値が大きくなる傾向があるのは間違いない。

もっとも設計者からすると「TDPが大きい=より大きな冷却能力が必要」とうわけで、特に昨今のノートPCのように、ぎりぎりまで追い込んだ設計をしたいというケースでは、もう少し現実的な数字がほしい、という要望が当然あがることになる。

これを受けて、2013年頃にはSDP(Scenario Design Power)なる数字を使っていたこともあった。ある特定のアプリケーションを動かすというシナリオに沿って利用した場合、どの程度の消費電力になるかを示したものだ。ただし、これもACP同様、あまり広く利用されずに終わってしまった。

以上のことから、インテルとAMDのTDPの間には、依然としてギャップがある(AMDの方が数字が高め)、ということは念頭に置いておいたほうがいいだろう。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ