クルマだけでなく生活ニーズを トヨタがサツドラとAI実証に取り組む理由

リアルなリソースがある北海道でAI研究に取り組む

北海道に広くドラッグストアを展開するサツドラホールディングス。グループ傘下にAI開発企業を持つなど、ドラッグストアの域を超えてITを使った市民サービス企業へと成長を図っている。そのサツドラホールディングスとトヨタが、モビリティーを軸にAI技術を使った共同研究を行なっているという。北海道で、サツドラホールディングスとトヨタがタッグを組む意義について、No Maps Sapporo 2017を舞台に各社のキーパーソンが語った。

リアルなリソースを活かしたオープンイノベーションの場を目指すサツドラ

コーディネーターである北海道大学大学院 情報化科学研究科の川村秀憲氏が最初に紹介したのは、サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長の富山浩樹氏だ。サツドラは、北海道に178店舗を展開するドラッグストアチェーン。2016年までサッポロドラッグストアーの名称で親しまれていたが、ホールディングス化を機に名称をサツドラに変更した。サツドラに起こったドラスティックな変化を紹介する前に、富山氏は北海道の現在の状況を簡単に紹介した。

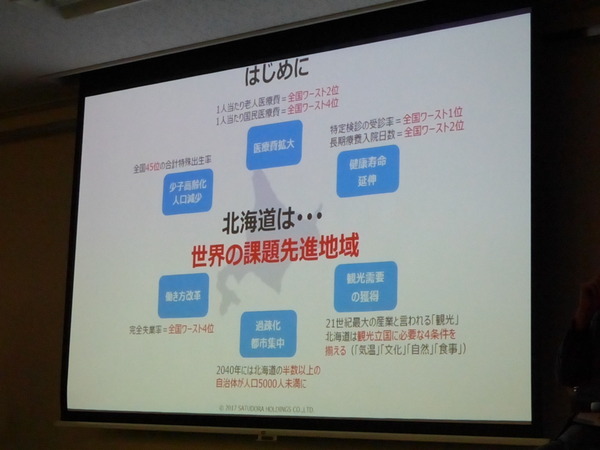

「日本は社会課題の先進国だと最近よく言われます。1番の要因は少子高齢化、そして人口減少です。その中にあって北海道は、合計特殊出生率が全国45位、1人辺りの老人医療費は全国ワースト2位、特定健診の受診率は全国ワースト1位、2040年には半数以上の自治体が人口5千人未満になると試算されています」(富山氏)

観光立国に必要な気温、文化、自然、食事の4要素をそろえているというプラス側面もあるものの、そこに投じられている予算はほかの観光立県に比べれば少ないという。全体として北海道を見て言えるのは、課題先進国日本の中でも特に社会課題を多く抱えた課題先進地域であるということだ。しかし富山氏はこれをネガティブな視点からばかり見ているわけではない。

「少子高齢化などこれらの社会課題は、世界の先進国に共通の課題です。課題先進地域である北海道でイノべーションを起こせば、それは日本に、ひいては世界に展開していけるチャンスがあるということです」(富山氏)

北海道でそうしたイノベーションを起こすべく、サッポロドラッグストアーはサツドラホールディングスとして生まれ変わった。

大きな柱は、ドラッグストア事業とリージョナルマーケティングだ。リージョナルマーケティングとは地域に根ざしたマーケティングという意味で、現在は「エゾカ」という地域共通ポイントカードを発行している。すでに世帯カバー率は約50%、提携先は116社、利用可能店舗は626におよぶ。そうしたリアル店舗寄りの事業を柱としつつ、サツドラホールディングス傘下にはAI研究を進めるAI TOKYO LABやクラウドPOS開発を行なうGRIT WORKS、インバウンドマーケティング企業であるVISIT MARKETINGなどが名を連ねる。ホールディングス全体のコンセプトは「リテール×マーケティング」だ。

「このコンセプトを発展させるために2017年10月12日に発表したのが、チェーンストアと地域の未来を創る、オープン・イノベーション・プラットフォームであるSII(SATUDORA INNOVATION INITIATIVE)です。『スマートライフをすべての人に』をビジョンに、イノベーションのためのオープンプラットフォームを目指します」(富山氏)

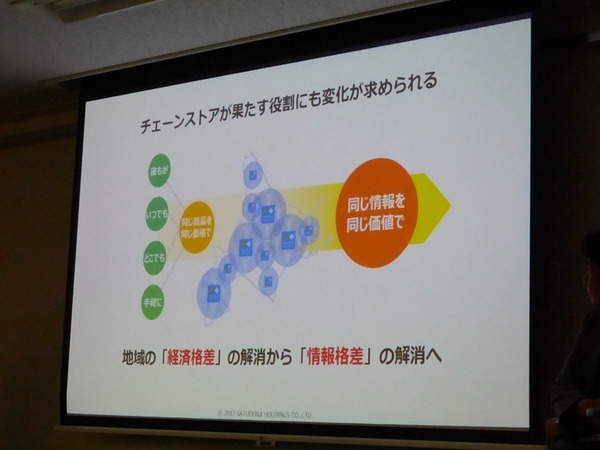

そもそもチェーンストアは70年前にアメリカで生まれ、世界中の人々の暮らしを変えて来た。それがもたらしたもっとも大きなメリットは、地域格差の縮小だと富山氏は言う。同じチェーンの店舗で買い物をすれば、いつでもどこでも同じ物を同じ価格で購入できる。

「第4次産業革命とも言われる今、チェーンストアに求められる価値も変わってきていると感じています。これからのチェーンストアは、情報格差の縮小という役割も担っていくべきだと考えます」(富山氏)

スマホの普及などにより加速度的に利便性を増す現代社会。しかし情報リテラシーの差により受けられるメリットの格差はかえって広がっているのではないかと富山氏は疑念を呈す。対面店舗を持つサツドラなら、その格差を埋めていけるのではないかと言うのだ。そのための技術を研究し、リアルな場で実証していくのがSIIの役割だ。店舗やデータなどグループが持つリソースを外にも広げて、イノベーションをうながす。

「オープンなネットワークであることに意味があります。他社、ほかの団体と横のつながりを持ってプロジェクトを進め、デジタルとリアルが融合する新しい生活体験の提供を目指します」(富山氏)

こうした富山氏の話を受けて川村氏から「サツドラはリテール企業からインターネットビジネスカンパニーになろうとしているのか」という質問が飛んだ。これに対して富山氏は、「いま変化を起こさなければリテールはなくなる、それくらい急速な変化が世界に起きている」と返し、さらに次のように続けた。

「無人販売のテクノロジーが実証段階に入るなど、知れば知るほど、人類の転換点ではないかと思うほど大きな変化が起きています。変化は必然であり、むしろどういう風に変わっていけばいいのかとわくわくしています」(富山氏)

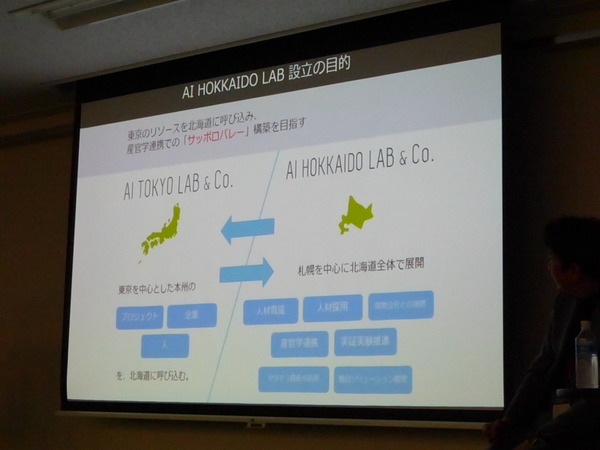

サツドラのリソースを使った技術研究、人材育成で北海道に若者活躍の場を

富山氏がサツドラホールディングスの方針を紹介したのちにマイクを手にしたのは、AI TOKYO LAB株式会社 代表取締役社長 北出宗治氏。AI TOKYO LABはその名の通り東京を中心としてAI開発を進めてきたが、2017年にサツドラホールディングスに加わった。その理由として北出氏は、「都会では技術を磨くことはできても実データがないから」だと語った。

「AIで生活を変えて行くには、実データに基づいた技術研究、サービス開発が欠かせません。それも、できれば実店舗があり人の動きがわかればなおいい。サツドラホールディングスには店舗もデータもあります」(北出氏)

AI TOKYO LABの事業の幅は広く、AI活用戦略の策定からAIを活かした業務デザイン、開発チーム設計、そしてシステム・インフラ構築にまでおよぶ。短期間でモックアップを作って可用性を検証したり、実際の開発やオペレーションの依頼を受けることもあるという。

これまでの実績として、パナソニックのカタログ校正支援システムや物流倉庫における物流予測とそれに応じた最適な人員配置支援システムなどの紹介を行なった。いずれにおいてもAI TOKYO LABの立場は、開発者とエンドユーザーの情報格差やリソース格差のギャップを埋めることだったという。

「エンドユーザーは、AIでなんとかしたいという漠然とした期待感を持っています。一方でベンダーはAIソリューションを売りたいけれども仕様が決まらなければ物を作れません。AI TOKYO LABは両社の間に立ち、コーディネートする役割を担ってきました」(北出氏)

サツドラホールディングスの一員となったことで、サツドラのリソースを使った研究や実証もできるようになり、今後は北海道でAIを使える人材の育成にも力を入れていきたいとのこと。そのために北海道大学の川村氏らとともにAI HOKKAIDO LABも立ち上げた。人材育成と、AI TOKYO LABのバックオーダー対応という事業とが対になっていることに意義がある。

「北海道でAIの先端的な技術を身につけることができ、なおかつAI TOKYO LABとの交流により技術を活かした仕事もできるとなれば、先端的な仕事ができないからしかたなく東京に行っていた優秀な人材が北海道に残れるようになります」(北出氏)

トヨタがサツドラと手を組んで北海道でAI実証に取り組む理由

モビリティーサービスの代表として登場したのは、トヨタ自動車株式会社 e-TOYOTA部担当部長 佐々木英彦氏だ。佐々木氏は広報にいた当時からデジタルマーケティングなどに触れ、ITによるマーケティングの効率化や可視化の可能性を探ってきた人物だ。現在在籍するe-TOYOTA部はカーナビのサービス企画を担当する部署で、行き先までのルート上付近にあるおすすめスポットを提案する機能を搭載したGAZOOナビを開発するなど、佐々木氏はこれまでに培ってきたITのノウハウを存分に発揮している。

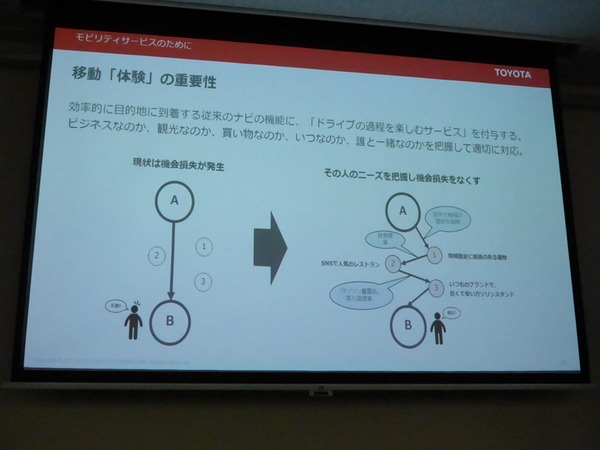

「カーナビというのは、A地点からB地点までのルートを案内するだけのものでした。しかしB地点に行くならここで食事をしたらいいのではとか、ここで給油するとお得だとか、立ち寄った方がいい地点も提案するといいのではないかと思い、作ったのがGAZOOナビでした」(佐々木氏)

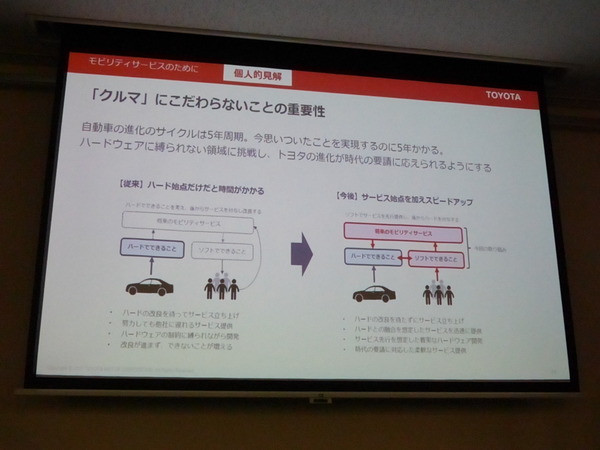

その後も佐々木氏はカーナビやITを使ってドライバーに提供できる価値を模索し続け、その過程でひとつの課題にぶつかったという。それは自動車メーカーであるがゆえに、自動車というハードウェアを出発点にしてサービスを考えてしまうということだった。

「自動車は開発期間が長い商品です。同じようなスピード感でITサービスを考えていたら、ソフトウェアメーカーのスピードには追いつけません。ハードウェアではなくソフトウェアを出発点にするよう視点を切り替える必要性を感じました」(佐々木氏)

サツドラホールディングスと手を組んでAIの実証実験に取り組もうとしているのも、こうした想いが動機となっている。サツドラは地域基盤を作っており、トヨタはモビリティーサービスの基盤を作っている。両社が接続することで、新しい価値を提供できるはずだと、佐々木氏は言う。自動車というハードウェアを離れ、生活者の移動という日常的な行動にまで視野を広げ、ソフトウェアの視点からサービスを考えた結果だ。

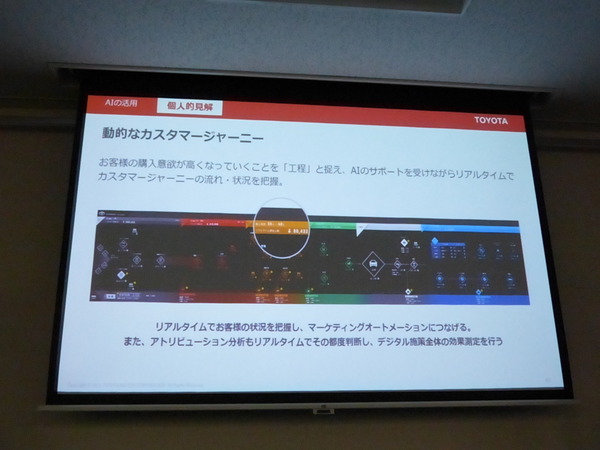

また一方で、マーケティングの分野でAIの可能性を実感したことも影響しているようだ。佐々木氏はウェブの閲覧履歴をCookieで追跡したうえで、各ユーザーのその後の購買行動をサンプリング調査し、その相関関係についてディープラーニングを使って結びつけることに成功した。Cookieだけの情報ながら、3ヵ月以内の購入確度を7割以上の精度ではじき出せるという。

「これにより、ウェブサイトからの問い合わせを確度の高いユーザーとそうでないユーザーに分類し、それぞれに個別の施策を打てるようになりました。マーケティング効果の可視化と、マーケティングのオートメーション化が可能になったのです」(佐々木氏)

ユーザーの許諾が得られた場合には、あらかじめユーザー情報を販売店に送ることもできるようになった。たとえば複数車種で悩んでいるユーザーが試乗申し込みをした場合、申し込まれた車種とともに候補に挙がっている別の車種も用意しておくなど、パーソナライズされた対応で販売を支援する。

「こうした情報を取れるようになると、顧客を中心としたオムニチャネル化、データの統合管理が可能になります。これをさらに推し進めると、顧客のさまざまなニーズの中からモビリティーに関するものだけをトヨタが担当すればいいということになります。そうなれば、顧客が接する窓口はトヨタではなくてもいいかもしれません。あくまで個人的見解ですが」(佐々木氏)

つまり、ユーザーを中心とした自動車販売のオムにチャネル化ではなく、ユーザーを中心とした行動ニーズを満たすためのオムニチャネル化という可能性があり、モビリティーはそのチャネルのひとつでいいということだ。確かにユーザーの立場から見れば、モビリティ専門の窓口よりも、生活ニーズを幅広くくみ取ってくれる窓口の方が普段の生活では使いやすい。トヨタから見ても、そのニーズのひとつであるモビリティーの部分をカバーできれば十分ということになる。果たして、そういう窓口ができたらどうなるのか。その実証実験を行なう場として選んだのが北海道であり、パートナーに選ばれたのがサツドラホールディングスだった。

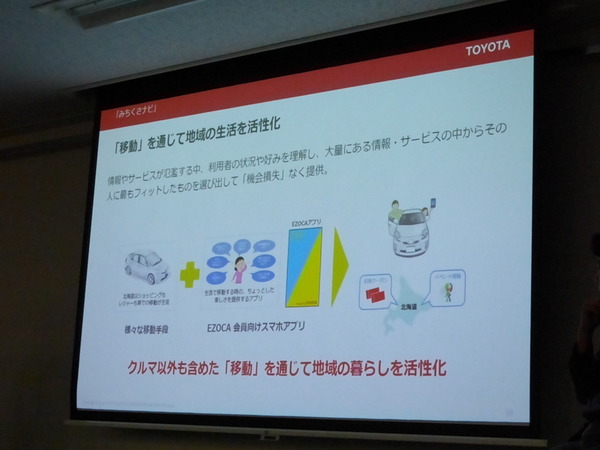

「エゾカの顧客IDや購買データから顧客の志向がわかり、トヨタのカーナビから移動データを得られます。これらを組みあわせて見たい、食べたい、学びたいなどユーザーの希望を実現できる周辺情報を提供していくのが、今回サツドラとトヨタが共同で行なおうとしている実証実験です」(富山氏)

そういって富山氏は、「みちくさナビ」について紹介を始めた。みちくさナビでは、ユーザーは見たい、食べたい、行きたい、体験したいなどゆるやかな希望を登録しておくことができる。そこにエゾカのデータを組みあわせ、顧客の志向にあった情報を、その日の移動に合わせて提案する予定だ。トヨタだけではなく、提携する他業種の企業にも使ってもらいたいと富山氏は言う。行き先や顧客情報をもとに、おすすめスポットの紹介だけではなく、経路上で使えるクーポンの配付なども視野に入っており、協力企業は多いほどいい。

目的は、移動を通じた地域の活性化。具体的にどこまでの情報を提供できるかわからないが、AIを駆使することで「その場所まで行くのであれば、途中にあるSNSで話題のスポットに立ち寄ってみては?」といった提案もできるようにしていきたいと、夢はふくらんでいるようだ。まずは2017年11月にアプリをリリースして数ヵ月のトライアルを行なう計画だという。

「デジタルマーケティングでは自動車購入までのカスタマージャーニーを可視化しました。今度は、自動車を購入したあとのカスタマージャーニーを考えていきます」(佐々木氏)

(提供:No Maps)