ファウンダリーロードマップシリーズの最後はインテルで締めたい。インテルは今年3月28日、Tecnhnology and Manufactureing Dayというイベントを米国で開催、同社のプロセス技術の最新動向について説明した。このイベントのスライドから、かいつまんで動向を追っていきたい。

14nm++は同一消費電力なら

性能を25%ほど改善できる

まず14nm世代について説明しよう。以前も紹介したが、インテルは14nmに続き14nm+と14nm++の2つの派生型をリリースすることを決めており、Kaby Lakeには14nm+が利用されている。その14nm+と14nm++についての説明が今回あった。

この図、横軸は登場時期であるが、縦軸のほうはトランジスタの性能(左)とトランジスタの消費電力(右)で、14nm+/14nm++は消費電力そのものは14nmと同等だが性能が上がっており、特に14nm++は最初の10nmを上回る性能になっている、としている。

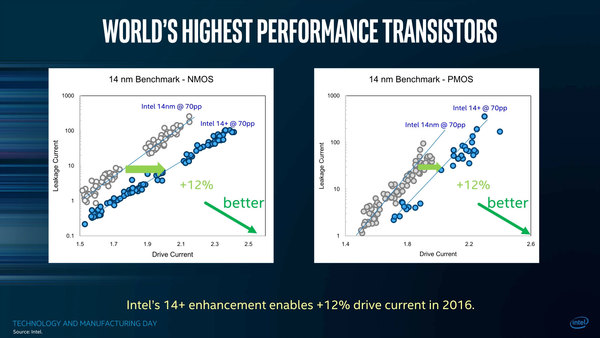

その14nm+について。下の画像はNMOSとPMOSの動作特性をまとめたもので、同じリークなら駆動電流が平均12%ほど向上しているという。

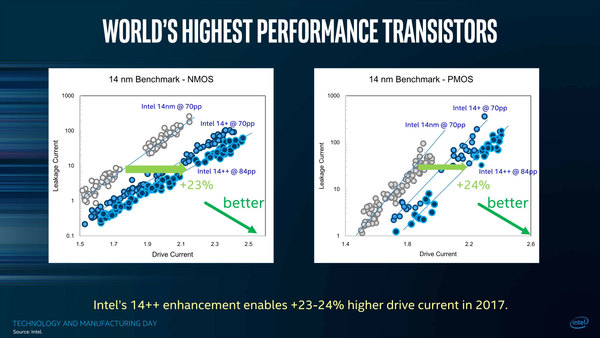

これが14nm++になると、14nm比で23~24%の改善になるという。ただしよく見ると、14nmと14nm+は70ppなのに対し、インテルの14++は84ppとある。

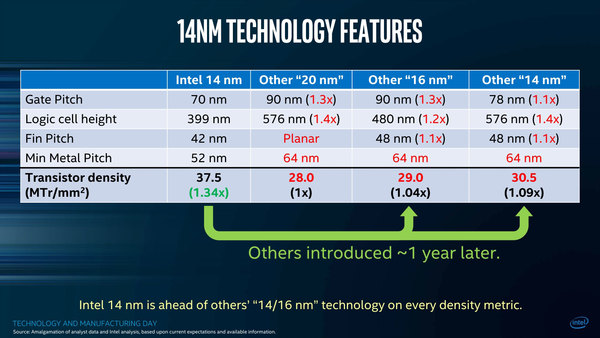

これはなにかというと、Gate Pitchである。Gate PitchはCPP(Contacted Poly Pitch)などと呼ぶことも多く、CPPとFin Pitchの値から擬似的にプロセスノードの数字が算出できる、という話は連載391回でも紹介した。

話を戻すと、14nm/14nm+については、上の画像に示されるようにGate Pitchは70nmのままで実装されるが、14nm++に関してはGate Pitchを再び84nmに広げる。

実のところ、当初は14nm+がこの84nm Pitchになる模様だったが、いろいろ間に合わないということでこれを14nm++という形で後送りにして、とりあえずGate Pitchを変更しないまま部分的に性能を改善したのが14nm+ということになったらしい。

もちろんこうなると、物理実装に関しては基本的な寸法が変わってしまうので、再設計になってしまうことになる。実はKaby Lakeも、当初は84nmの14nm+向けに設計を始めたものの、これが14nm++にずれたことで名前をCoffee Lakeに更新。一方既存のSkylakeを14nm+で製造したものが新Kaby Lakeということになるらしい。このあたりは次回また説明したい。

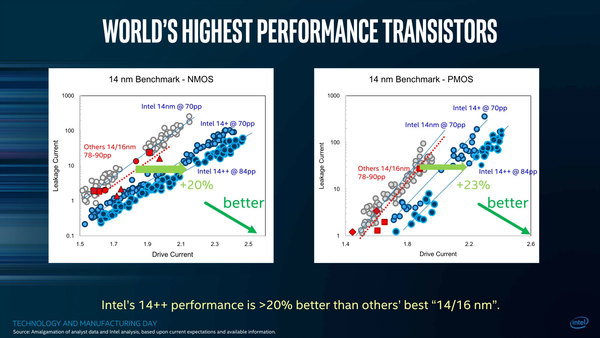

ちなみに下の画像はその競合プロセスとの性能比較で、14nm世代の場合はTSMCの16FF+や14LPPと同等よりやや劣る程度のスペックだったのが、14nm+で大きく改善できたとしている。

結果として、14nmと比較した場合、14nm++では同一消費電力なら性能を25%ほど改善でき、同一周波数なら消費電力を52%下げられるとしている。ただし上にも書いた通り、既存の設計そのままで14nm++に移行することはできず、物理設計のやり直しになるのは避けられない。

また14nm++世代では、少なくともGate Pitchはむしろ増える方向にある。他のジオメトリーがどうなっているかは開示されていないが、少なくともトランジスタサイズは良くて14nm+ととんとん、おそらくは増えるだろうと思われる。これはそのままエリアサイズの増大につながる。そうなるとインテルにとって、あまりおいしい選択肢ではない。

デスクトップCPUは6コアに、モバイルは4コアにそれぞれコア数を増やすうえ、GPUに関してはまだ全然性能が足りていないため、よりシェーダー数を増やす必要があり、これはそのままエリアサイズ増大につながる。したがって、インテルとしては14nm++を利用する自社製品はCoffee Lakeのみに留めて、むしろファウンダリーオプションとして提供する方に注力すると思われる。

現状、14nm世代の製品は9月と言われているCoffee Lakeが最後になるようで、Cannon LakeやIce Lakeは10nmであることが公式に発表されているし、その先も14nmに戻る気配はない。

もっとも14nm世代は業界的にも比較的長く利用される(Long-lived Node)と認知されており、インテルも14nm++をそうした用途向けに展開していきたいのだろう。

この連載の記事

-

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ