今週はIDFの開催に合わせて明らかにされたKaby Lakeのアップデートや、14/10nm FinFETプロセスの状況などを紹介しながらインテルのCPUアップデートを……と思ったのだが、IDFの裏番組でAMDがZenのアーキテクチャーと動作デモを行なうという、なかなかインパクトのある発表会を開催したので、急遽こちらの情報をもう少し掘り下げて解説したい。

Zenのアーキテクチャーの推定は連載332回と連載333回で説明しているが、今回の発表はこの推定がまるっきり違ったわけではないことを裏付けてくれるものとなり、筆者的には胸を撫で下ろしていたりする。

ということで、まずは発表資料から説明していきたい。ちなみにスライドは超横長(3:1フォーマット)で構成されていて、そのまま掲載すると横が長すぎで縦方向が潰れてしまうので、スライドの一部を抜き出す形で掲載させていただいている。

「Summit Ridge」のクロックあたりの命令実行数が40%向上

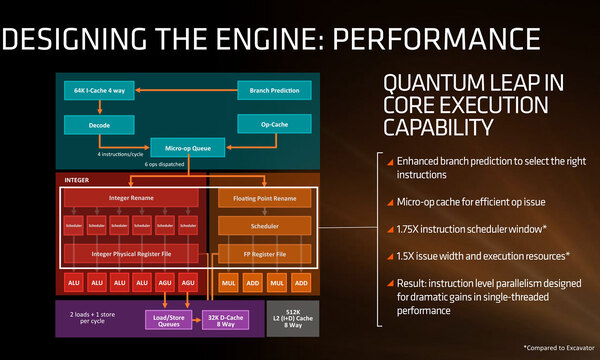

まず下の画像がコア全体の構成となっている。x86のデコーダーは4 issueであるが、やはり予想通りμOp Cacheを1次キャッシュとは別に装備する形になっている。

画像に“Micro-op Queue”と記されているのは、要するにDispatch Unitであって、最大6つのμOpを発行可能である。

実行ユニットはALU×4、AGU×2、FPU×4の10個であるが、おもしろいのはALU/AGUについては各実行ユニット毎にスケジューラーが別に用意されていることだ。

AGUはともかくとしてALUに関しては、4つのALUが対称性が高い(どのALUでも同じように命令を処理できる)と想像される。逆にFPUに関しては、必ずしも対称的な構成ではない※ため、まとめてスケジューリングを行なわないといけないと判断される。

※:連載333回でも書いたが、特にFMA命令の処理ではFP3がボトルネックになるというか、FP2の実装がなぜかFMAに関して欠落しているという問題がある。

ちなみにその他の特徴としては「分岐予測をさらに強化」「Scheduler WindowをExcavator比で1.75倍に」といった事柄が挙げられており、1スレッドあたりのIPCを大幅に引き上げられたとする。

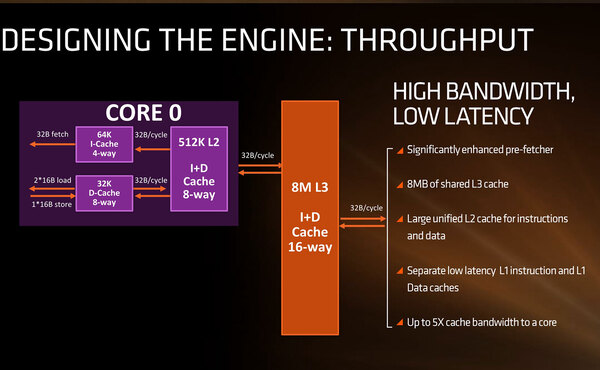

一方キャッシュ周りだが、命令1次キャッシュは64KB、データ1次キャッシュは32KBとなっており、さらに統合2次キャッシュが512KB用意される。ここまではコア毎のキャッシュで、それとは別に外部に共有3次キャッシュが最大8MB搭載される形だ。

なんというかインテルのCPUの構成に非常に近くなっている。実のところ、性能だけ考えればこの方がずっと良い。

それにも関わらずAMDがこれまで複雑なキャッシュ構成にしていたのは、伝統的にCPUパイプラインに要するトランジスタ数が多すぎて、インテルと同じキャッシュ構成を取ろうとするとダイサイズが大きくなりすぎてしまうので、どうしてもキャッシュ容量を少なめにせざるを得なかったという経済的な事情による部分が大きい。

ただZen世代では14LPPのお陰で、キャッシュをインテルと似たような構成にしても、現実的なダイサイズで収まるようになった、というあたりではないかと思われる。

そのキャッシュの帯域であるが、完全に32バイト/サイクルでコア~3次キャッシュまでがつながることになった。

これは特にSSE/AVX命令の処理などでのスループット向上に明確に貢献すると思われる。もっともこのSSE/AVXに関しては、Skylake世代とは異なりAVX256命令を1サイクルあたり1命令(FMAを1命令と数えた場合)実行する構成であることが帯域からも確認できる。

データ1次キャッシュは16バイト/サイクルのLoad×2と16バイト/サイクルのStoreを同時に行なえる構成になっており、これはAVX256命令1個分に相当するからだ。

SkylakeはAVX512命令を実行するために、Load/Storeユニットを合計4つ搭載しているが、ここまで無理する必要はないと判断したようだ。

またSMT(Simultaneous Multi Threading)構成を取ることは前から明らかになっていたが、改めて確認された。2つのスレッドにあわせ、Program Counterなどの「プログラムからアクセスできる」レジスターだけは二重で用意されるが、内部は共通という、ハイパースレッディングなどと同じ実装方式である。

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ