北海道大学と科学技術振興機構は1月16日、軽金属イオンを用いた多孔性金属錯体の新たな合成法を開発したと発表した。ガスの貯蔵や分離、触媒などの可能性がある。

金属錯体は、金属原子に非金属の分子(配位子)が結合した分子で、とくに金属イオンと有機配位子から作られる多孔性金属錯体は触媒や吸着材料としてさまざまな用途に利用されている。これまで銅や亜鉛といった重金属が用いられているが、重金属の多くは枯渇が懸念されるレアメタルであり、また生体に有害なものが多いことから代替材料の開発が求められていた。

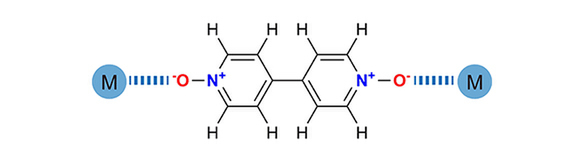

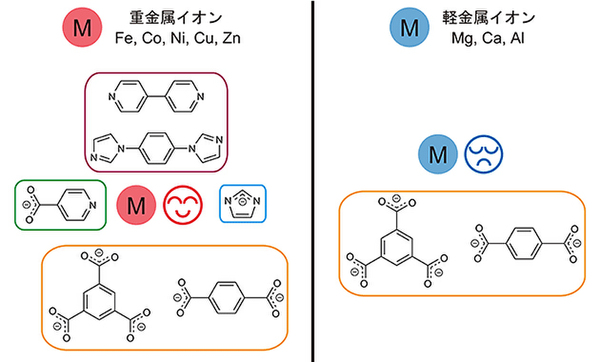

一方、マグネシウムやカルシウムといった軽金属イオンは地球上に豊富にあり、また生物への影響も少ないが、軽金属イオンに連結する有機物質が少ないのが実用化の妨げとなっていた。今回、北大の研究グループは有機配位子ビピリジンジオキシド(bpdo)に着目、酸素上にマイナスの電荷が、窒素上にプラスの電荷がそれぞれ局在した電荷分離状態を取るため“硬い塩基”として軽金属イオンと接合すると考えた。

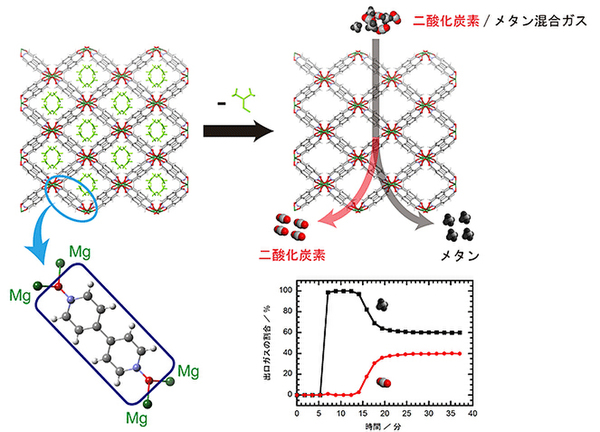

軽金属イオンとしてマグネシウムとカルシウムイオンを選択し、補助有機配位子の共存下でbpdo有機配位子と反応させ、一次元の細孔を持つ多孔性軽金属錯体を合成することに成功した。得られた金属錯体は安定しており、CO2とメタンの混合ガスからCO2を選択的に分離吸着することを実験で確かめた。中性有機配位子で架橋された多孔性軽金属錯体の合成と、ガス分離の実証はこれまでほとんどない研究成果だという。

この手法はほかの軽金属イオンにも利用できると考えられ、安価で安全な多孔性軽金属錯体によってガス貯蔵や分離、ドラッグデリバリーなどさまざまな用途への実用化への可能性が開くものだという。

■Amazon.co.jpで購入