まつもとあつしの「メディア維新を行く」 第39回

ミクシィ 川崎裕一氏、廣木大地氏インタビューから考える

mixiの活路はどこに? 川崎・廣木 両執行役員に訊く

2013年09月10日 11時00分更新

ミクシィは上場以来初の赤字決算を発表した。6月に社長交代、経営陣も新体制となってから3ヵ月と間もないが、広告・課金収益共に減少し、厳しい状況にあることが示された。そこで今回は、決算発表前の7月18日にCOOの川崎裕一氏、ユーザーサービス本部長で執行役員の廣木大地氏へのインタビューを交えながら、ミクシィがその活路をどこに見いだそうとしているかを探りたい。

新mixi・改革の要点とは?

新体制となったmixiが掲げるのは、「ユーザーファースト」そして「ユニット制」という2つの大方針だ。

足あと問題(足あとを回数限定で削除可能にしたり、「訪問者」などに変更するなどの後に、再び復活)など、ユーザーの声をどう反映するか迷いの中にあったようにも見えたmixiだが、「ユーザーの声を聞くのは当然のこととして『声なき声』を拾い上げるログ分析をしっかり行っていく」と川崎COOは話す。

そして、多岐に渡る機能や事業領域ごとにユニットを設け、それぞれに裁量と収益責任を負わせるという体制へ移行している。これは笠原会長、朝倉新社長、川崎COOらが持つ起業経験を、mixiに根付かせようという意図の表れでもある。

mixiにもスマホシフトの波は押し寄せている。mixiにおいてもPCに比べてアクティブ率が6割程度高いというスマホに対して機能を絞り込んだアプリを断続的に提供し、多様なニーズに応えようとしている。

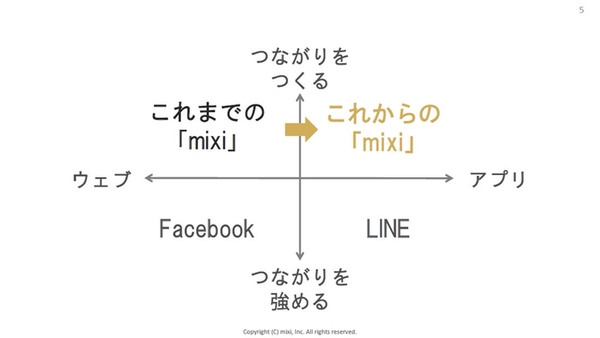

リアルグラフを追うのはもう止める

mixiを巡る議論で常に出てくるのは、「FacebookやLINEにどう対抗していくのか」という論点だ。川崎氏もmixiに参加する前はそのように考えていたと明かしつつ、「mixiのユーザーが求めている軸はまったく異なっているし、僕たちの強みはそこではない」ことがいまでは明確になってきた、と強調する。

「FacebookやLINEは現実の人間関係がベースになっていて、リアルグラフはすでにコモディティ化していると思う」と川崎氏。過去はmixiもそうであったかもしれないが、いまなおmixiをアクティブに使っているのは、コミュニティや日記・つぶやき・写真などmixi独自のプロダクトから新しいつながりを作っているユーザーだという。「かつそれが実名ではないという点がポイントです」(川崎氏)。

そこでは現実世界とはレイヤーが異なる趣味や興味、イベントやロケーションなどを元につながりが生まれているという。そのつながりが、“mixiの強みはコミュニティにある”という発言の大元になっている。「FacebookやLINEにはコミュニティはなく、新しいつながりは生まれていない」と川崎氏は指摘する。

これはmixiにとっては大きな転換となる。招待制に加え登録制も採用した2010年頃まではTVCMでも明確にリアルグラフを訴求していたからだ。

ただ、その後、FacebookやLINEの登場によってmixiを取り巻く環境は大きく変化した。川崎氏の言葉の裏を返せばリアルグラフにおけるつながりを強化するには、FacebookやLINEが適しているという現実がある。

そんななか、バーチャルグラフをベースにしたコミュニティにmixiは活路を見出そうとしている。

「僕は学生時代からハンドボールが好きなのですが、例えばGoogleで『ハンドボール』を検索してもWikipediaが出てきてしまいますよね。別に僕はハンドボールの事を知りたかったわけではなくて、ハンドボールをやっている人、対戦できそうなチームを探しているにも関わらず、です。mixiではそういったつながりを発見したり、新たにつながれる世界を実現したいのです」(川崎氏)。

スマホの普及が進み、「情報」にはどこでもつながることができるが、「人」とはつながる世界が実現できていない、と川崎氏は言う。

また、そこでつながりを生むためには、「実名」ではどうしても限界がある。「はてながいまでも好き、ウェブで人が食える世界を実現したい」という川崎氏は、ニックネームやIDという「顕名」をベースにしたバーチャルな世界の魅力やその力を身をもって知る人物だ。まずはバーチャルな空間でつながって、そこで関係を深めた上で実名でのつながりに移行しても構わない、というイメージをそこに描く。

その上で、笠原氏の時代から「すべての人に心地よいつながりを」というmixiのミッションは示されていたが、川崎氏はそこには「何でどのように作るのか」という部分が欠けていたと指摘する。そこで前述のように、「スマホアプリでつながりを作る」ことを方針に掲げているのだ。

この連載の記事

-

第102回

ビジネス

70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -

第101回

ビジネス

アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -

第100回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -

第99回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -

第98回

ビジネス

生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? -

第97回

ビジネス

生成AIへの違和感と私たちはどう向き合うべき? AI倫理の基本書の訳者はこう考える -

第96回

ビジネス

AIとWeb3が日本の音楽業界を次世代に進化させる -

第95回

ビジネス

なぜ日本の音楽業界は(海外のように)ストリーミングでV字回復しないのか? -

第94回

ビジネス

縦読みマンガにはノベルゲーム的な楽しさがある――ジャンプTOON 浅田統括編集長に聞いた -

第93回

ビジネス

縦読みマンガにジャンプが見いだした勝機――ジャンプTOON 浅田統括編集長が語る -

第92回

ビジネス

深刻なアニメの原画マン不足「100人に声をかけて1人確保がやっと」 - この連載の一覧へ