クラウドでメディアの“周辺”を埋めていくHP

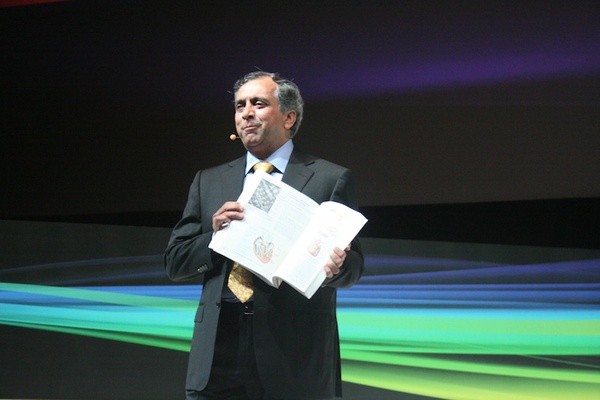

「私たちはDTP業界を構築し、写真業界を再発見した。2011年、今度は出版業界に新しい技術を導入しようと考えている」

ジョシ氏はそう話す。出版、新聞、広告、教育といった様々な業界が軒をつらねる1つの巨大なグループを、HPはクラウド技術やWebによる管理技術によって変えようとしている。

初めのターゲットは“大量生産&大量販売”で時代を築いてきた大手出版社および大手新聞社――ではない。印刷会社や販売店、取次会社といった、出版社の“必要経費”となっていた関連会社だ。

今回、HPの家庭用プリンターには「定期印刷サービス」(スケジュールドデリバリー)という新機能がつけられた。これは“新聞/雑誌を定期購読する”というスタイルをWebベースに置き換えたもの。読者は自分のIDに紐ついたクラウドサーバー上にアクセスする。そして新聞や雑誌などプレミアムコンテンツから、欲しい情報だけ選んでプリントできる。そこにはもちろん取次業者も販売店もなく、1台のプリンターと通信回線がその代わりになる。

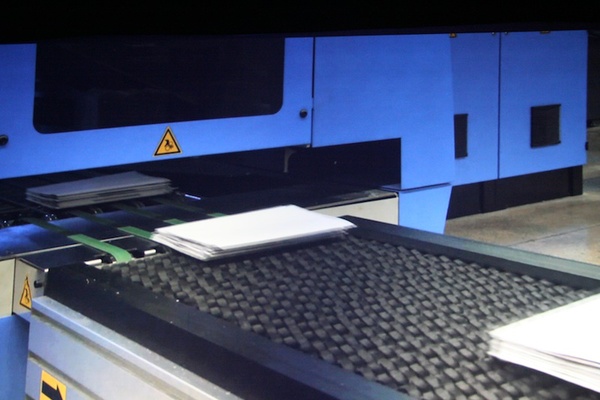

印刷会社も安穏とはしていられない。HPはWebプレス用の最新プリンター「HP T400」を発表している。300部でも1万部でも1部あたりのコストが変わらない、少部数優位の出版社用プリンターだ。印刷の品質を改善することで、Webプレスでもオフセット印刷の品質に近づいたという。小タイトル多ロットから、多タイトル小ロットへ。小さな出版社でも生き残れるニッチ時代の出版技術を完成させるべく、HPは着々と歩を進めている。

広告代理店機能もターゲットになる。

彼らが広告という言葉で指すのは、デジタルサイネージを含めた商業印刷によるブランド戦略。広告代理店が何をしているかといえば、“費用対効果の算出”だ。逆に言えばそれを印刷・制作過程に組み込めば、あらゆる商業印刷物を統合的にマーケット分析できる。そこでHPはマーケティング用の独自アプリケーションを開発し、マーケッターが商業印刷すべての費用対効果を評価できるようにした。

とはいえすべてをシステムという無機質なものにまかせきっていいのだろうか。実績が出ていないうちは不安が残る。そんな私たちに、ジョシ氏はあっさり追い討ちをかける。

「マーケティングからブランド作り、プロダクトの印刷まで、Web上でワンストップにできるサービスを開発した。わたしたちは(商業印刷の)クライアントが抱えていた1000社の広告代理店を300社にまで減らすことに成功したのだ」

企業という1つのエコシステム(企業体構造)の中には、商品のパッケージや会社案内そして広告にいたるまで、実にたくさんのコンテンツがある。その膨大なコンテンツイメージを、印刷の時点でオンラインで一元管理しようというのが彼らのねらいだ。これまでブランディングという形でコンテンツを作ってきた広告代理店は、当然ながらクライアントにとって大きな“コスト”だ。コストをどれだけカットして、企業の利潤を上げられるか。HPはそこにサービスを作り、入りこもうとしている。