ソニーは、東京・お台場の複合施設メディアージュ内にあるソニー・エクスプローラサイエンスにおいて、子供向けのワークショップ「-どうして3Dに見えるのかな?-作って、わかる。3Dワークショップ」を21日、22日の2日間にわたって開催した。日本科学未来館監修の元ソニーの3D開発の技術者が講師を務め、3Dの原理をわかりやすく子供に説明し、さらに3Dメガネ作成や3D用写真撮影を行なうなど実際に3Dの見え方を学ぶワークショップとなっていた。

ソニーは、CSR活動の一環として不定期に「ソニー・サイエンスプログラム」を開催しており、ペットボトルで作るヘッドホンなど、楽しく技術を学べるような取り組みを続けている。今回は小学校4~6年生を対象に3Dについてのプログラムを実施した。

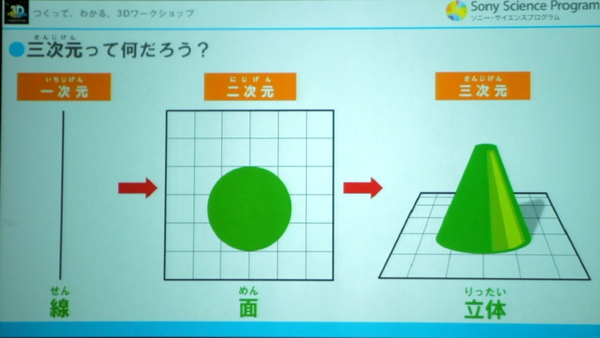

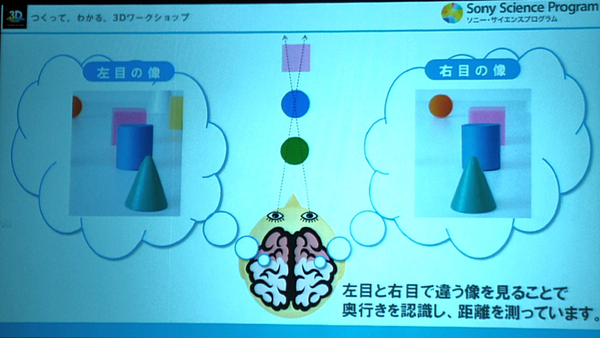

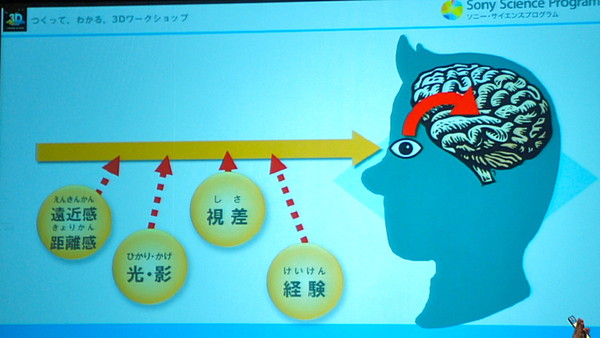

21日に集まったのは32人の子供たちで、冒頭、プロジェクターで映された3D映像を見たあと、ソニーの3D開発を行なうシニア エレクトリカルエンジニアの福井隆之氏が3Dについて解説。2次元の画像が3次元に見えるのは、眼の錯覚を利用し、脳が3次元だと理解すると説明し、それを利用した3D映像の見るための方式も説明。

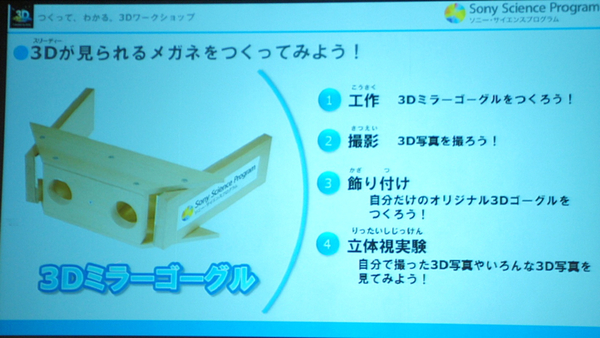

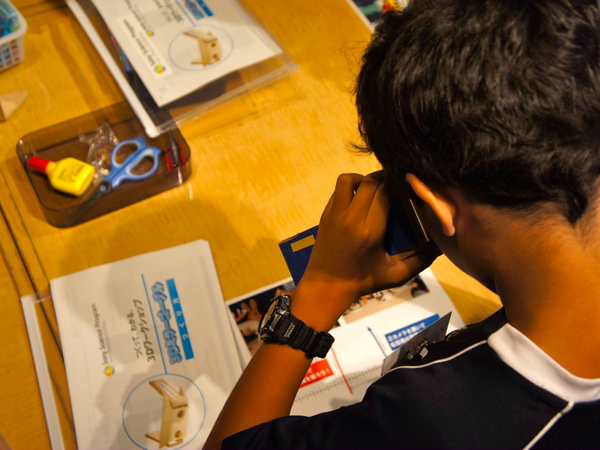

その上で、実際に子供たちが自分で写真を撮り、それを3Dとして見るための「3Dミラーゴーグル」を工作するという作業を行なった。

3Dの写真の撮影では、あらかじめ被写体までの距離とカメラの間隔が計算されたものが用意され、子供はガイドに合わせて左右にずらした画像を2枚撮影。それをプリントアウトして65mmの間隔に離して置いて、鏡を使って見る方式だ。

ゴーグルは木材と鏡を組み合わせ、ネジや木工用ボンドも使って作るというもの。初めてのネジ回しで苦戦する子供もいたが、次第に慣れて楽しんでメガネを自作していた。写真撮影までの待ち時間に、用意された色紙や毛糸、毛玉などを使って自分好みに飾り付けも行なわれ、子供たちは思い思いの工作に励んでいた。

撮影した画像を、自作したメガネを使って上から覗き見ると、2枚の写真が重なり合って3Dに見える仕組みだが、最終的には多くの子供たちが3Dとして確認できたようだった。

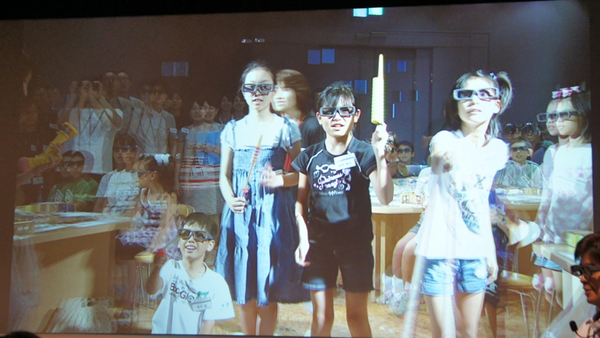

その後は、ソニーの開発した3Dカメラを使い、自分たちを3D対応プロジェクターに表示して自分で体験するというコーナーでは、自分が飛び出す様子を見て楽しんでいた。

最後は参加者全員に修了証が手渡され、子供たちの3Dワークショップは終了した。最初は固かった子供たちも、工作や3D体験では楽しんで学んでいたようで、3Dを楽しむ子供たちの笑顔が印象的だった。参加した小学校4年生の男児は、もともと工作が好きだったとのことで、3Dメガネの工作が楽しかったと話し、「本当にリアルに3Dに見えてビックリした」と笑顔を見せていた。

ちなみに現在の3D TVには、子供たちへの注意書きが記載されている。視覚の発達途上にあるため、3D視聴は保護者が慎重に保護する必要があり、今回のワークショップも小学校4年生以上に限定して行なわれた。実際の家庭でも、6歳以下の子供がいる場合は注意する必要がある。