企画展“コネクティングワールド―創造的コミュニケーションに向けて―”

|

|---|

| 本展はNTT ICCのリニューアル後、初の企画展だ |

一時は存続そのものが危ぶまれていたNTT ICCが、今年6月にリニューアルオープンしてから3ヵ月。リニューアル後では初となる企画展“コネクティングワールド―創造的コミュニケーションに向けて―”が今月15日に開幕した。会期は11月26日まで。同展のテーマはズバリ“コミュニケーション”。「なんとベタな」と思われるかもしれないが、同館のメインテーマに真っ向から切り込んだ内容で意欲的な作品が展開されている。出展作品は先見性のあった過去作品ばかりだが、中には今回の展示のためにチューニングした作品も出展されている。

コミュニケーションとは、人に限らず生命体が共存する上で必要不可欠な要素と言える。とりわけ言語や文字は、人間においてコミュニケーションを活性化し、社会を形成し、文化や文明を生み出してきた。電信電話の登場はグローバルコミュニケーションを現実のものとし、そしてコンピューターとネットワークの登場はコミュニケーションに新たな地平をもたらした。

|

|---|

| “ambient.lounge”ambientTV.NET(オーストリア/インド/イギリス) 2006 |

しかしそれは同時に、複雑でやっかいな状況をも生んでいる。現在のコミュニケーションは、人と人だけなく、人と機械/モノ/生体といった多様な事象が自動的に連結(コネクティング)されている。そのプロセスで各人のふるまいがネットワーク化され、情報が組織化、共有化されることで、情報が一定の方向性をもって変異させられ、閉鎖的な回路を生み出してしまう危険性を孕んでいる。コミュニケーションをいかにオープンにするかが課題となっているのだ。

|

|---|

| “事の次第”ペーター・フィッシュリ&デヴィッド・ヴァイス(スイス) 1987 |

同展におけるコネクティングとは、そうしたコミュニケーションの諸相に対して、音/ゲーム/インターネットなどのメディアを駆使し、政治/経済/身体/都市環境/ネットワークへの介入の試みを、アートやプログラミングの視点からその可能性を提示している。インスタレーション、オンライン、映像からなる全13作品の多くは、ネットワークに対して新たにコネクティングをすることで、これまでと異なる姿で情報を引き出したり、そのノイズを創造的に変換している。

会場前のオープンスペースには、これから期待されるアーティストの作品を展示した“エマージェンシーズ!”のコーナーがあり、比嘉 了氏(多摩美術大学情報デザイン学科情報芸術コース)の“VP3L”が展示されている。コンピューターシミュレーションにより音を自在に変化させることができる音響プログラムだ。

|

| |

|---|---|---|

| “ヴェクサシオン-c.i.p.(コンポジションインプログレス)”毛利悠子+三原聡一郎(日本) 2005 | ||

メイン会場に向かう手間の階段には、毛利悠子氏+三原聡一郎氏による“ヴェクサシオン-c.i.p.”が設置されている。ヴェクサシオン-c.i.p.は、同じフレーズを840回反復するピアノ曲“Vexations”(ヴェクサシオン、作曲:エリック・サティ)を使い、階段に設置したマイクで空間の反響を取り込んで録音して、自動的に楽譜を生成、演奏するプロセスを繰り返し、次第に曲を変化させていくという作品。会期最後の3日間には、クロージング・イベントとして東京オペラシティ内においてMIDIピアノによる840回通しの自動演奏が行なわれる。

|

| |

|---|---|---|

|

| |

| “OBJECT B”エキソニモ(日本) 2006 | ||

会場の中心で大いに注目を浴びていたのがエキソニモのインスタレーション“OBJECT B”だ。OBJECT Bは4台のプロジェクターを設置した4面立方体のディスプレーにゲーム空間の映像を投影し、改造された戦闘ゲームを操作できる。プレイヤーが端末を操作すると、ほかの面に設置されたキーボードやタブレットなどのパソコン部品と電動工具を組み合わせた独創的な3台のロボットが連動して、さらにロボットの動きが入力するコマンドによりゲームが次々に展開していく。

|

|---|

| “Evolving Sonic Environment”ロバート・デイヴィス+ウスマン・ハック(イギリス) 2006 |

会場奥の真っ暗な小部屋には、ロバート・デイヴィス(Robert Davis)氏+ウスマン・ハック(Usman Haque)氏による“Evolving Sonic Environment”が展示されていた。スピーカーやマイク、電子基板で構成された12基のユニットが吊り下げられた空間を観客が動くことで、各ユニットから発信される異なった周波数による“音の生態系”に干渉し、新たな音の生態系を生み出すというもの。かなり繊細な作品であるためか、微妙な変化に気づけないのが何とももどかしい作品だ。

Googleが自分の足を食う!? という作品も

コミュニケーションがテーマという事もあり、ネットワークを介した作品が多く、ネットワーク上のサービスや技術に着目し、新たな解釈を与えている作品も目立った。

|

|---|

| “MaSS(Market as Speed Spectra)”MaSS Dev.(日本) 2006 |

匿名のアーティストMaSS Dev.による“MaSS”は、電子株式取引におけるデイトレードのログデータを抽出し、その出力の速度やリズムを音や光に変換して提示する。ちょうど鑑賞したタイミングで取引数が多かったのか、フラッシュが連続して炊かれっぱなしということもあった。

|

|---|

| “GWEI-Google Will Eat Itself”UBERMORGEN.COM feat. アレッサンドロ・ルドヴィーコ vs. パオロ・キリオ(オーストリア/イタリア) 2006 |

アレッサンドロ・ルドヴィーコ(Alessandro Ludovico)氏 vs. パオロ・キリオ(Paolo Cirio)氏による“GWEI-Google Will Eat Itself”は、米グーグル社の検索キーワードによる自動広告配信システム“Google AdSense”を利用して隠れサイトに広告を出し、そのクリック収益によりGoogle.comの株を購入するというプロジェクトで、要するに GoogleがGoogleを買い続けるという作品となっている。

|

|---|

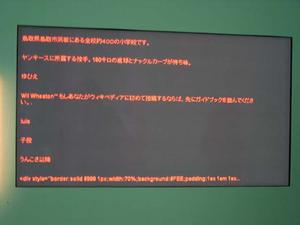

| “un_wiki”ウェイン・クレメンツ(イギリス) 2006 |

ウェイン・クレメンツ(Wayne Clements)氏による“un_wiki”は、オープンなネットワークの環境において不特定多数の人に手によって構築され続けているオンライン百科事典“Wikipedia”で削除されたフレーズを表示し続けるもの。本展では福井 悠氏の協力により日本語版スクリプトを作成してオンライン公開している(un_wikiオンライン公開日本語版)。

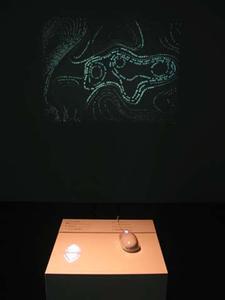

| “cyclone.soc”ギャヴィン・ベイリー+トム・コービー(イギリス) 2005 |

|---|

ギャヴィン・ベイリー(Gavin Baily)氏+トム・コービー(Tom Corby)氏の“cyclone.soc”は、ニュースグループのテキスト・コミュニケーションを気象データのシミュレーション・ソフトにより視覚化する。

|

|---|

| “特殊技術者求む:ルイス・ポルカルの穴”マヌエル・サイズ(イギリス/スペイン) 2005 |

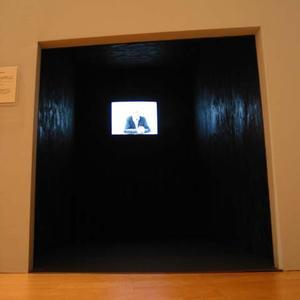

会場のエントランスとは別に、隣の壁にぽっかり穴があけられていた怪しげな作品がマヌエル・サイズ(Manuel Saiz、イギリス/スペイン)氏の“特殊技術者求む:ルイス・ポルカルの穴”。腰を低くして穴をのぞくと映画“マルコヴィッチの穴”のスペイン語版吹き替えを担当するルイス・ポルカル(Luis Porcar)氏が自分の立場について語っているビデオが投影されている。そのビデオの声は、本物のジョン・マルコヴィッチ(John Malkovich)氏が英語に吹き替えているという作品。この他にもトランスレーションに関した作品として“オン・トランスレーション:インターネット・プロジェクト”などがあった。

|

| |

|---|---|---|

| “トランスファー・ドローイング”シリーズより4点 1971~1972+“フィードバック・シチュエーション”デニス・オッペンハイム(米国) 1971 | “オン・トランスレーション:インターネット・プロジェクト”(ドイツ・カッセル) 1997 |

このほか会期中はワークショップとして、タノタイガ氏がオンラインチャットにより似顔絵を描く“チャットDE似顔絵”が10月7日~9日に行なわれるなど、さまざまな関連イベントが併催される。また、森美術館で10月14日から開催される展覧会“ビル・ヴォワラ・はつゆめ”展と連動した、“ビル・ヴォワラ・ヴィデオ・ワークス”が10月14日~12月24日の毎週土日・祝日に開催される。エキソニモの作品は山口情報芸術センターの協力により展示が実現するなど、美術館同士の“コネクティング”にも積極的と言えるだろう。