東京・恵比寿の東京都写真美術館で3月5日まで開催されている“平成17年度[第9回]文化庁メディア芸術祭”の受賞作品展には、アート/エンターテインメント/アニメーション/マンガといった各部門の大賞と優秀賞、さらに推薦作品が展示されている。主催は文化庁メディア芸術祭実行委員会(文化庁/(財)画像情報教育振興協会(CG-ARTS協会))。前回のアート部門、エンターテインメント部門のレポートに続いて、ここではアニメーション部門とマンガ部門の展示内容を紹介する。

若手とベテランが火花を散らしたアニメーション部門

アニメーション部門の展示は、作品を投影するディスプレーと、原画や撮影素材が納められたショーケースという形で、比較的コンパクトな構成となっていた。作品そのものは会場内のミニシアターや上映会で鑑賞することができる。

|

|---|

| “浮楼”榊原澄人(日本) (C)榊原 澄人 |

アニメーション部門の大賞を受賞した榊原澄人監督の“浮楼(FLOW)”は、一見すると俯瞰(ふかん)して描いた小さな街の風景画をディスプレイに投影しているようにしか見えない。しかし、よく見てみると、その街には四季が流れていて、あちこちにいる人々や物が動いていることに気づく。

教会から結婚式を終えて出てきた新婦が車に乗る。一巡して戻ってきた車から新婦だったはずの彼女が降りると、ベビーカーを押している。そして、ベビーカーを押していた女性はいつの間にか老婦人に変わっており、橋から何か帽子のようなものを流す。ここでフト気がつく。老婦人が流した帽子をよく見ると、教会の近くを流れる川に流れ着いている。それを男性が川から拾い上げると、橋で待っている女性にそれを手渡して、どうやらプロポーズをしているようだ。そうして二人はそのまま教会へ。そう、この女性の人生がここで一巡しているわけだ。

一枚の絵画的動画に四季が表現され、そこに生活する人々の人生を綴ったドラマが細やかに描かれている。起承転結があって当たり前のアニメーション表現に、リピートという単純な手法を用いただけなのに、ここにはまったく別の形の感動を呼び起こすアート作品が完成されている。

|

| |

|---|---|---|

| “死者の書”川本喜八郎/日本。会場にはセットとともに、制作に使用された人形も展示されていた。(C)桜映画社・川本プロダクション | ||

さまざまな話題作がエントリーした長編作品の中から、優秀賞に選ばれたのは2作品。ひとつは日本を代表する人形アニメーション作家で、人形美術家でもある川本喜八郎監督の手による“死者の書”。文学者・折口信夫氏の原作が、30年の構想を経て、8世紀の奈良を舞台に描かれる幻想的な物語へと昇華した。素晴らしい人形の造形と繊細な動き、黒柳徹子や江守 徹といったベテラン俳優たちによる声の出演も作品に厚みを加え、まさに名作と言うに相応しい作品に仕上がっている。齢80を迎えた作者の強靭なまでに高い創作意欲には心から敬服する。

|

| |

|---|---|---|

| “かみちゅ!”舛成孝二(監督)/日本 (C)ベサメムーチョ/アニプレックス | ||

長編作品の優秀賞のもう1作は、舛成孝二監督の“かみちゅ!”。ちょっと昔のほのかな懐かしさを覚える田舎の中学に通う、“神様”になってしまった中学生の少女が主人公。思春期を生きる彼女たちの日常が、わずかな仕草やちょっとした動きにも生き生きと描かれている。

|

| |

|---|---|---|

| “年をとった鰐”山村浩二/日本 (C)Yamamura Animation | ||

短編作品では2作品が優秀賞に選ばれた。ひとつは、言わずとしれた“頭山”(2002年の文化庁メディア芸術祭 アニメーション部門優秀作品)で世界的な名声を得た山村浩二監督の作品、“年をとった鰐”だ。フランスの作家、レオポルド・ショヴォー(L'eopold Chauveau)氏の小説を原作に描かれた作品。何百年も生きた年老いた鰐が一族に追われ、ナイル川を下って紅海まで泳ぎ進んだエキセントリックな旅のその先には……。独特なユーモアで綴られる、大人なアニメーションに仕上がっており、まぎれもない傑作といえるだろう。優秀賞ではもったいない!

|

| |

|---|---|---|

| “flowery”橋本大佑/日本 (C)DAISUKE HASHIMOTO | ||

橋本大佑氏の“flowery”は、淡い紅色がにじんでいく様をモチーフに描かれた作品。“にじみ”の圧倒的な美しさには感嘆するが、実はその先が見えない作品でもある。これは審査員の間でも意見が割れたそうで、贈賞の理由は「作者の可能性に賭けた」とのことだ。

|

|---|

| “seasons”藤田純平/日本 (C)藤田純平 |

奨励賞にはデザイナーの藤田純平氏の手による“seasons”が選ばれた。デザイナーを本業とする作者だけに淡彩の美しい筆致で描かれており、動くことで感動を呼ぶアニメーションならではの芸術性を改めて感じさせてくれる作品。

メディア芸術に相応しいマンガの登場に期待したい!!

マンガ部門は椅子の置かれたコーナーに、作品を収録した本そのものと原画が並べて置かれ、その場で座って手に取って読めるという親しみやすい展示形式になっていた。残念ながら1作品につき1点ずつしか置かれていないため、誰かが読んでいるとほかの来場者は通り過ぎるだけになってしまう。せめて各作品で2、3冊は置いてほしいところだ。

|

| |

|---|---|---|

| “失踪日記”吾妻ひでお/日本 (C)吾妻ひでお/イースト・プレス | ||

マンガ部門のコーナーには、大賞に選ばれた吾妻ひでお氏の“失踪日記”のキャラクターを使った大きな看板が設置され、さながら小さな本屋さんを思わせる。

その“失踪日記”では、看板となったキャラクターのとぼけた表情からは、かなり“かけ離れた話”が語られている。ベテラン漫画家である吾妻ひでお氏自身の体験に基づくノンフィクションだ。不条理マンガを生み出した吾妻氏は、単なるエッセイに落ち着いてしまわず“私マンガ”という新たなジャンルを切り開いたと言えるだろう。しかし、失踪から山中での自殺未遂、ホームレス生活、アルコール中毒で入院へ、といった波瀾万丈の日々を、また再び描かれてしまっては困る。それではいくつ命があっても足りないので、吾妻氏にはくれぐれも“お体を大事に”、と言いたい。

|

| |

|---|---|---|

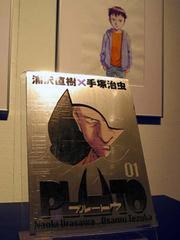

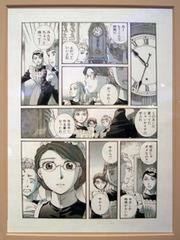

| “PLUTO”手塚治虫(原作)・浦沢直樹(作)/長崎尚志(プロデュース)/手塚 眞(監修)/手塚プロダクション(協力)/日本 (C)浦沢直樹/手塚プロダクション/長崎 尚志/小学館 | ||

残念ながら、優秀賞の中にはメディア芸術として期待されるような、デジタルマンガとしての新しい表現に挑戦した作品は見あたらなかった。優秀賞の受賞作品のほとんどはオーソドックスなスタイルの作品で、筆者の観点からは新鮮さに欠ける結果となった。といっても、その作品自体の素晴らしさに文句を付けるつもりはない。

マンガの神様、手塚治虫氏の名作“鉄腕アトム”をリメイクするという大仕事を進めているのが、今回優秀賞を受賞した浦沢直樹氏の“PLUTO(プルート)”だ。この作品は漫画家だけでなく、原作に加え、これをプロデュースする長崎尚志氏、監修・協力する手塚 眞氏、手塚プロダクションという強力な布陣によるチーム制作での大作だ。連載マンガの宿命と言えばそれまでだが、本作はいまも未完。完結したときには優秀賞の栄誉に見合う感動を、我々読者に与えてほしいものだ。

|

| |

|---|---|---|

| “ドラゴン桜”三田紀房/日本 (C)三田紀房/講談社 | “エマ”森 薫/日本 (C)森薫/エンターブレイン |

三田紀房氏の“ドラゴン桜”と森 薫氏の“エマ”の2作はメディア芸術祭で選ばれなくとも、ほかの漫画賞などで大いに評価されてしかるべき作品。ドラゴン桜は、大学受験を舞台にした根性ものという新しいテーマを描いた作品。エマはメイドを主人公にしていることで安易に流行(萌えブーム)を追ったマンガだと誤解されやすいが、実はしっかりした時代考証とドラマチックなストーリーで“大河”と呼ぶに相応しい作品だ。

いずれも素晴らしいマンガ作品だが、まさに“普通のマンガ”が受賞してしまったという事実は、このメディア芸術祭の意義が問われても仕方ないことだろう。新しい手法を編みだし、読者や社会に認められるには、マンガはすでに完成されたメディアであり、ここに新たな息吹を吹き込むのは相当難しいということの裏返しなのだろうか。

|

| |

|---|---|---|

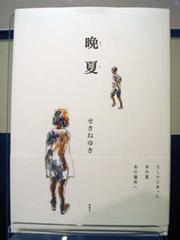

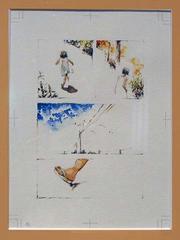

| “晩夏”せきねゆき/日本 (C)せきねゆき | ||

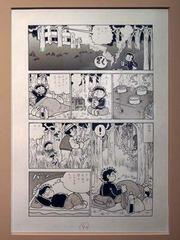

これらの作品と趣を異にしていたのが、せきねゆき氏の“晩夏”だ。どこか岩崎ちひろ氏(絵本作家)を思わせるような詩的な作風からは、コマ割りをしていなければマンガというよりも絵本にしか見えない作品だ。しかし、この一コマ一コマに広がる清らかな空気感はマンガの新しい方向性を示しているのかもしれない。せきね氏の“人となり”は分からないが、生まれた時からマンガがあった世代にとっては、例えば絵本にコマ割りが施されていたとしてもまったく違和感を覚えないのかもしれない。

| “ウェブ4コマ漫画”中江嘉男/日本 (C)Yoshio Nakae |

|---|

いくつかが推薦作品とはなったものの、デジタルマンガは優秀賞には選ばれなかった。ただ唯一、中江嘉男氏の“ウェブ4コマ漫画”が奨励賞を受賞している。同作品はいわゆるオンラインマンガと呼ばれるもので、4コママンガの起承転結を守りつつも、“結”の部分でインタラクティブな新しさを加えている。