|

|---|

| 今回のセミナー会場になった荒川区立尾久宮前小学校 |

下町情緒あふれる町並みを1両編成のちんちん電車がのどかに進む。都営荒川線の宮の前駅から程近い荒川区立尾久宮前小学校で19日、東京都が主催する小学生やその保護者、教員などを対象にインターネットのルールとマナーをレクチャーする“インターネットセミナー”が開催された。

|

|---|

| セミナーの様子 |

これは、今年10月に条例が施行され、来年3月までに都内で100ヵ所実施を目標に進められている啓蒙活動で、講師の派遣は(財)インターネット協会が担当し、インターネットセキュリティーソフトメーカーや携帯電話キャリアー、ISP(インターネット・サービスプロバイダー)などが各地域の小学校で講義を行なう。

|

|---|

| 講師の猪瀬森主氏 |

今回の尾久宮前小学校では、アルプス システム インテグレーション(株)(ALSI)の猪瀬森主(いのせ もりす)氏が講師となって熱弁をふるった。集まったのは同校の児童とその保護者、および校長先生をはじめとした教員ら約15名。これは比較的小規模なもので、ALSIの猪瀬氏によると同社が過去に講義した3回では、20名から80名規模で実施されており、対象も児童向け、保護者/教員向けとさまざまだったという。

講義の内容は、

- インターネットや携帯電話はいまや生活に密着した便利なもの

- しかし、ルールやマナーを知らずに使っていると、危険な目に遭ったりトラブルに巻き込まれることがある

- そのためには、危険を知り、身を守る方法を理解しておく必要がある

といったもので、ビデオや質問を交えてレクチャーした。

|

| |

|---|---|---|

| ビデオはインターネット協会が監修し、(株)東映が企画・制作したもので、最初におなじみの“波頭”と東映マークが出てくる | ||

猪瀬氏は、「大人たちの世代は学校にパソコンがなかったりインターネットに関する教育を受けてこなかった。そのため、子供たちの危険を理解していないことがあり、それが危ない」と忠告した。

|

| |

|---|---|---|

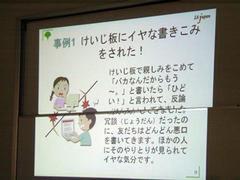

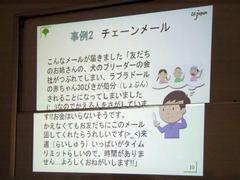

| 掲示板でのトラブル | チェーンメール | |

| 講義で紹介されたトラブルの事例 | ||

その上で、インターネットを使っていて直面しやすい危険として

- 顔の見えない相手に文字だけで伝えることから起こりやすい、メールやチャットでの喧嘩(フレーミング)

- 個人情報の収集やワンクリック詐欺などを目的とした“迷惑メール”

- ネットオークションや買い物サイトでの“トラブル”

- 調べ学習などで予期せずに表示される可能性がある、子供には見せたくない(アダルトサイト/暴力的な情報などを含む)“ウェブページ”

などを紹介。

|

| |

|---|---|---|

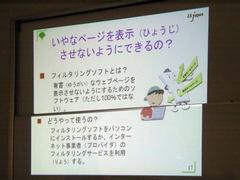

| フィルタリングソフトを活用することで、子供たちに見せたくないページを表示させないようにできる | インターネット協会が実施しているルールとマナーの検定ページ |

さらに、トラブルに巻き込まれないための方法として、

- 利用のルールを作る(悪口を書かない/利用する時間や場所を決める/自分や家族、友達の個人情報を書き込まない)

- 万一トラブルに巻き込まれたら、一人で解決しようとせずに親や教師に相談する(相談窓口としてインターネット協会などを紹介)

をレクチャーした。また、子供にも大人にもマナーを身に着けられるというウェブサイト“マナー検定”を試してみるように勧めていた。

|

| |

|---|---|---|

| 講義の最後には、ALSIの個人向けフィルタリングソフトが配られた(普段は参加する子供の数が多いため抽選での配布になるという) | インターネット協会の主任研究員の大久保氏が母校で講演 |

同校の卒業生で、今日の講義にもスタッフとして参加したインターネット協会の主任研究員の大久保貴世氏は、教師や保護者にも分かりやすい説明として、「電車男は“2ちゃんねる”のいい例です。あれは恋愛に悩む男性を周囲の人が親身になってアドバイスすることで、恋を成就させる話しですよね。しかし、その2ちゃんねるには別の面もあって、ののしりあいや相手を傷つけてしまうこともある。インターネットは道具ではなく、お互いを影響し合える存在なので、怖がることなく、相手を思いやる気持ちを持って楽しんで使ってほしい」と語った。