オリンパス(株)は26日、都内で記者説明会を開催し、従来の複数枚のレンズを直線状の光軸に並べた“共通軸設計方式”とは異なり、曲面を持つ2つのプリズムを組み合わせた“自由曲面プリズム方式”の光学系を採用する単焦点の小型レンズを開発、今年後半から量産を開始すると発表した。量産時の価格については、現時点で未定。

|

|---|

| 映像システムカンパニー コンポーネント事業推進部長の豊嶋 敬氏(左)、研究開発センター 工学技術部副部長の槌田博文氏(右) |

説明会には映像システムカンパニー コンポーネント事業推進部長の豊嶋 敬(とよしまたかし)氏、研究開発センター 工学技術部副部長の槌田博文(つちだひろふみ)氏らが出席し、小型レンズのビジネスに対する同社の取り組みや開発の背景などを説明した。

|

|---|

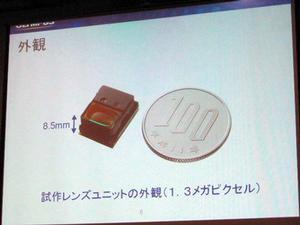

| 100円玉より小さい、厚み8.5mmの小型レンズ |

豊嶋氏はこの事業について、「カメラ内蔵携帯電話の出荷台数は2002年に2000万台強、今年度(2003年度)は5000万台に成長するといわれている。当初は画素数が10~30万程度で画質もあまりよくなく、むしろコスト競争が激化していたのでオリンパスとしてはレンズ開発や市場への参入は控えていた。しかし、最近は100万~200万画素クラスになり高画質化も進んで、いくつかの顧客から小型で高画質なレンズを求める声が聞かれるようになったため、今回の市場参入を決めた。3年後に300億円のビジネスを見込んでいる。生産は国内で行ない、当初は10万台規模、年末には50万台規模にまで拡大する」と、将来への見通しを話した。

|

|---|

| 自由曲面プリズムの構造 |

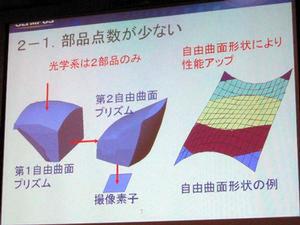

次に槌田氏が新型レンズの技術について解説した。自由曲面プリズム方式のメリットについて

- 薄型設計が可能

- 少ない部品点数で高性能を実現

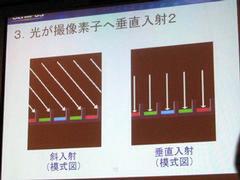

- 光が撮像素子に垂直に入射する

という3つを挙げた。

|

| |

|---|---|---|

| 自由曲面プリズム方式の光学系のメリットとして、まずレンズ部を薄くできることを説明 | 周辺部まで撮像面に光を垂直に通すことで、色むらや光むらを低減することが可能、という |

薄型化については、従来のレンズを積み上げる共軸光学系では、画質を向上するためにレンズを増やすと必然的に体積(高さ)が増してしまう。これに比べて自由曲面プリズム方式ではプリズムを2つ横に並べて、その中を光が3回反射して撮像素子に至るため、一般的には12~13mm程度必要な焦点距離f=35mm(35mmフィルムカメラ換算時)/F2.8を、高さ8.5mmで実現可能。発想のきっかけはレンズを大きな紙に見立てて、これを折り紙のように畳んだことだったという。なお、8.5mmという厚みは一般的な130万画素CCDに最適な距離で設計した場合であり、CCDサイズの小型化高密度化が進めばより小さく設計することもできる。なお、量産時点で素材はガラス(硝石)ではなくプラスチックを予定しているとのこと。

部品点数の減少については、プリズムの面を球面でも回転対称でもない自由曲面で設計することにより、凸レンズと凹レンズの役目を果たす面を組み合わせることができるためだという。部品点数が少ないため製造工程が短縮できる、歩留まりが上がる、衝撃に強いなどのメリットがある、としている。

レンズとしての性能については、「縦線のチャートを結像させてどれくらい細かい線が表示できるか同社で確認したところ、試作レンズでは中心部で1mmあたり250本以上、条件の悪い最周辺部でも200本以上の結像が可能。一般的なレンズ方式では周辺部に行くほど結像の性能が下がるため200本の結像は難しい」(槌田氏)と述べた。

AF機能については、2つのプリズムを同時に移動する、もしくは撮像面を前後に移動することで実現可能。光学ズームについては、「この方式は単焦点の高画質レンズを念頭に開発した。ズーム可能なレンズについては今年末までに新しい製品/方式を発表できると思う」(豊嶋氏)と話した。

なお、質疑応答でこのプリズム方式を使った過去の製品について聞かれると、「2002年まで製造していたHMD(ヘッドマウントディスプレー)“Eye-Trek(アイトレック)”という製品で同様の技術(“偏心自由曲面プリズム”の反射による光学系)を使った。ただし、これは表示出力向けで、今回のレンズでは撮影向けに新たに設計・開発しなおした」、カメラへの展開については「最初から携帯電話向けに開発したもので、今のところ(デジタルカメラなどへの利用は)考えていない」と答えた。