月刊アスキー 2008年10月号掲載記事

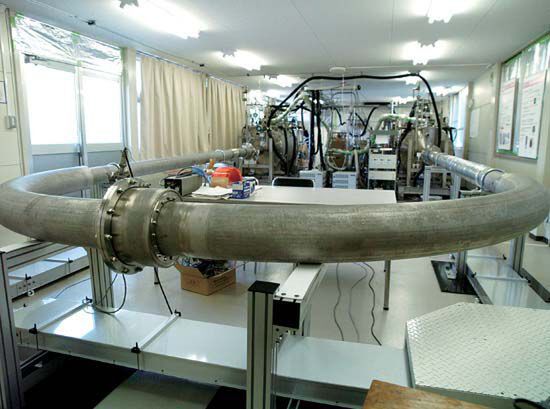

中部大学に設置された、超伝導の研究設備。このパイプの中に超伝導ケーブル(銀とビスマスなどの化物)が格納されており、パイプ内を循環する液体窒素が絶対温度約75度(マイナス198℃)付近にまで冷却する。

「(半導体の集積度が2年で倍になる)ムーアの法則は電力消費増大の法則」だと、IRI(インターネット総合研究所)の藤原 洋所長は語る。実際、ITが日本の総電力消費に占める比率は、2007年の5%から、2050年には総電力消費の半分にまで増加する(経済産業省の予測)。

とりわけ、IRIも手掛けるデータセンターにとって、電力消費が大きな課題になっている。多数のサーバと、それらを冷却する設備とで膨大な電力を消費し、まるで「電気屋さん」(藤原氏)のような状況だという。

そんな現状を打開する技術として、藤原氏は“超伝導”に注目した。超伝導とは、物質を絶対零度(マイナス273度)付近にまで冷やすと電気抵抗がゼロになる現象のこと。常温での超伝導の可能性がもてはやされたのも今は昔。すっかりブームが去った感があるが、高温(といってもマイナス200度くらいだが)での超伝導材料の研究は着実に進んでおり、藤原氏は6億円を寄付して中部大学に「超伝導・持続可能エネルギー研究センター」(仮称)を開設した。

一般的に送電に使われる銅線では、電気抵抗で送電時に少なからぬ電力が失われる。データセンターの場合、電力消費の実に2割を送電ロスが占めているという。だが、センター内に張り巡らされた数百メートルの送電経路を超伝導化できれば、電力消費の大きな低減を期待できそうだ。

データセンター内が超伝導化するのは「2年後」(藤原氏)と、実はすでに実用間近。そして、個別のネットワークが相互接続されてインターネットになったように、超伝導化したデータセンターを相互接続する「インターパワーネットワーク」が誕生するというのが、藤原氏の未来予想図だ。