栗原潔の“エンタープライズ・コンピューティング新世紀” 第10回

いまあえてWeb 2.0を分析する(10)――企業内Web 2.0と切っても切れないエンタープライズサーチ

2007年09月05日 00時00分更新

今回から数回に分けて「エンタープライズサーチ」について書いていこうと思う。エンタープライズサーチへの注目度が高まっているのは確かなようだ。サーチ関連のセミナーへの集客状況等を見ればそれが分かる。

その一方で、ベンダーの意見では、サーチの価値訴求がもう一歩できていないという課題が聞かれる。サーチという古くからあるユーティリティーの定性的価値は分かるが、本当に投資額を上回るだけの定量的価値は得られるのかという疑問がユーザーにあるように思える。

サーチというテクノロジーそのものの理解は容易だ。指定した文字列の文書中での出現場所を教えてくれるというだけの話だ。しかし、この当たり前の機能をエンタープライズで(すなわち、全社的に)展開することで得られる価値は一般に想像される以上のものがあると思う。

情報統合への3つのアプローチ

エンタープライズサーチの価値を示すために、まずは、少し巨視的な視点から企業における情報統合について考えてみよう。

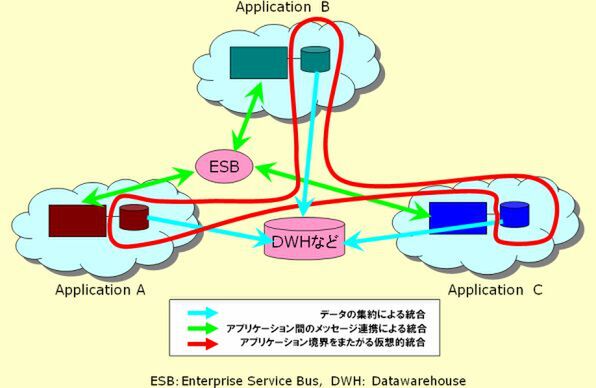

企業内にはさまざまな情報がさまざまな場所に散逸している。これを何らかの形で統合し、整合性を持たせなければいけないという点は誰もが認識しているだろう。では、これらの情報を統合するためにはどのようなアプローチがあるだろうか。多様なアプローチがあるが、大きくは3種類に分類することができるだろう(図参照)。

もっともストレートなやり方は情報を物理的に一ヵ所に集約することだ。例えば、あらゆる文書を文書管理システムのリポジトリー(保管場所)に登録するというやり方である。定型データ(数値データ)の場合で言えば、データウェアハウスがこのアプローチに相当する。

しかし、情報統合のやり方はこれが唯一というわけではない。各アプリケーションが独自に情報を抱えつつ、互いにメッセージを交換することで情報の整合性を取るというやり方がある。たとえば、あるアプリケーションで情報(例えば、顧客の住所)が更新されたとすると、その情報をメッセージとしてほかのシステムに送付することで、ほかのシステムも同様に更新を行なえるようにするという方式だ。SOAやEAIはこのアプローチに相当する。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

エンタープライズサーチの真の価値を探る(9)――多様な領域に広がるサーチの可能性 -

第18回

トピックス

エンタープライズサーチの真の価値を探る(8)――「意図のデータベース」 -

第17回

トピックス

エンタープライズサーチの真の価値を探る(7)――バーチカルサーチの可能性 -

第16回

トピックス

エンタープライズサーチの真の価値を探る(6)――真の意味のマルチメディアサーチの可能性 -

第15回

トピックス

エンタープライズサーチの真の価値を探る(5)――サーチとBIとのもうひとつの関係 -

第14回

トピックス

エンタープライズサーチの真の価値を探る(4)――結構親密なサーチとBIの関係 -

第13回

トピックス

エンタープライズサーチの真の価値を探る(3)――柔軟性が求められるランキングアルゴリズムの実装 -

第12回

トピックス

エンタープライズサーチの真の価値を探る(2)――ポータルとしてのサーチ -

第11回

トピックス

エンタープライズサーチの真の価値を探る(1) -

第9回

トピックス

いまあえてWeb 2.0を分析する(9)――Web 2.0系テクノロジーはどこが優れているのか? - この連載の一覧へ